柴可夫斯基《D大調小提琴協奏曲》

前一陣子,巴黎管弦樂團在台北的第二場演出,上半場是柴可夫斯基的《D大調小提琴協奏曲》,下半場則是穆索斯基/拉威爾的《展覽會之畫》。雖說都是俄國十九世紀後半的音樂,兩曲卻呈現出迥然不同的曲風與效果。如果問一個問題,這兩曲的創作誰先誰後?我想很多人都會答,是柴可夫斯基的先,穆索斯基的後;我自己本來也這麼認為。然而經過查證,事實卻相反:《展覽會之畫》的鋼琴版原作完成於1874年,比創作於1878年的《小提琴協奏曲》早四年。這個事實也意味著穆索斯基(1839-1881)與柴可夫斯基(1840-1893)兩人,幾乎是平行的,卻由於分屬於不同的派別,而表達出大異其趣的創作觀念與風格。

大抵而言,出身、工作於音樂學院的柴可夫斯基,音樂語法是比較傾向於西方傳統、比較「學院派」的;「俄國五人組」成員的穆索斯基,就像他的其他四位同僚一般,主要是靠自己學習音樂的「非學院派」,創作思想比較自由,比較能夠大膽、隨興的發揮。

俄國最早的公立音樂教育機構「聖彼得堡音樂學院」,1862年被鋼琴家、作曲家安東·盧賓斯坦(Anton Rubinstein)創立時,據說,報名非常踴躍,尤其男生進入音樂院之後,可以免除兵役。該音樂院被經營的非常成功,於是四年後的1866年,另一座音樂院又被創立於莫斯科,安東·盧賓斯坦的弟弟尼可萊(Nicolai Rubinstein)被派去當院長。這兩位都是鋼琴家與作曲家的兄弟,主要是將他倆傳承、擅長的十九世紀德、奧音樂,在這兩所學府中擴展開來。

柴可夫斯基是聖彼得堡音樂院的首屆優秀學生,畢業後,正值莫斯科音樂院創建之初,他就被派到那裡去當老師。順理成章的,柴可夫斯基就傳承了盧賓斯坦兄弟的作風,在他自己的創作之中,主要是發揚著日爾曼的音樂精神。

然而柴可夫斯基並不拘泥於俄國的「學院派」,他很快的也受到法國音樂的影響,而使得他的創作不完全是「北方」陰霾式的厚重、深沈、洶湧、「無可救藥浪漫」式的抒情,而是讓他的音樂,彷彿被「南方」的陽光與和風滲透了一般,顯露出適度的亮麗、清澈、無拘無束。

請特別注意下列我的樂曲解說中,如何朝著這個方向,介紹的更具體。柴可夫斯基受到法國的影響,尤其是在他晚年幾部舞劇的音樂創作上:《天鵝湖》、《胡桃鉗》、《睡美人》。舞劇(ballet),也就是一般人俗稱的《芭蕾》,其實是法國的「特產」,直到十九世紀後半才逐漸在俄國被發揚光大。日後有機會再把柴可夫斯基的舞劇音樂好好介紹。

柴可夫斯基:D大調小提琴協奏曲,作品 35

相較於歐洲音樂先進,諸國,俄國音樂創作的起步比較晚,十九世紀前半的葛令卡(M. Glinka)只是個開端,必須等到葛令卡辭世的1857年之後,才得到蓬勃的發展。首先,玻羅定、穆索斯基等五位作曲家的「俄國五人組」,就在1857年開始活動。再過幾年,聖彼得堡與莫斯科的兩座音樂學院才相繼被創立(1862年與1866年)。

「俄國五人組」的成員,幾乎都是自學的作曲家,他們推倡富於民族風格、自由創新的曲風;兩座音樂院的教學,比較是著重於西方、尤其是日爾曼音樂的發揚。柴科夫斯基(1840-1893)是聖彼得堡音樂學院的第一批學生之一,畢業後成為莫斯科音樂學院的教師,也是俄國音樂教育體系培養出來的第一位重量級的作曲家。

柴可夫斯基那種主要傳承自日爾曼傳統的音樂語法,如果與比他稍前的華格納(1813-1883)相較,無疑顯得比較保守;他那源自德、奧音樂的種種作曲手法,如果和他同時代布拉姆斯(1833-1897)的嚴𧫴紮實相比,又顯得比較寬鬆、自由。曾有人批評柴氏的音樂太「西化」,他激動的抗議道:「我是俄國人,十足的俄國人,即使深入到骨髓中,還是俄羅斯風格的。」 他的確能夠藉著西方的語法,表達出十足的斯拉夫精神 – 自由、不受拘束,濃烈的抒情與近乎誇張的多愁善感。如此而有別於「五人組」的作風 – 深入研究俄國民間音樂,在強調民族性的前提下去充分的創新。

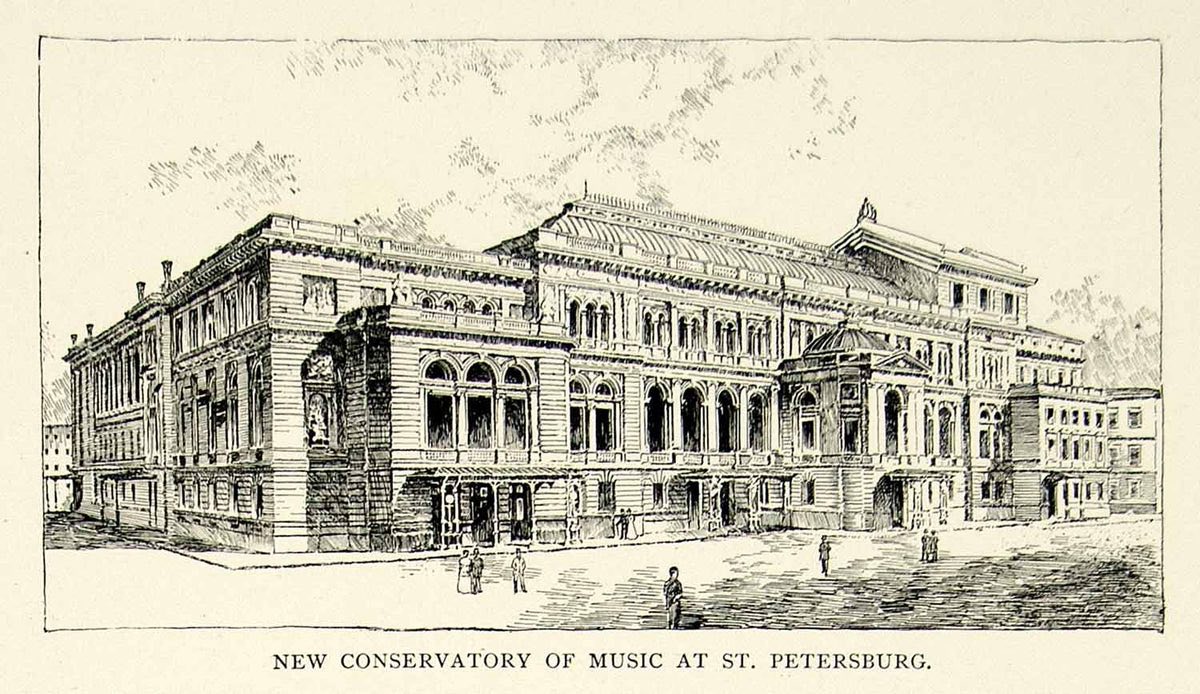

《D大調小提琴協奏曲》創作於1878年,那時柴可夫斯基剛走出與密盧柯娃(A. Milukova)婚姻失敗的陰影,正在瑞士的克拉倫斯(Clarens)療傷。一位先前在莫斯科音樂院主修小提琴,曾跟他學作曲的學生柯特克(I. Kotek)前往拜訪他。柯特克給他老師看了法國作曲家拉羅(E. Lalo)的《西班牙交響曲》(1873年),那是一首小提琴主奏,比較是協奏曲的「交響曲」。柴可夫斯基對該曲深感興趣,受到激發之下,於是創作了他的D大調協奏曲;創作期間,柯特克成了有關小提琴技法的顧問。以下是柴氏寫給他的贊助者、密友梅克夫人信中所提到的拉羅作品:「此曲根據西班牙的民間音樂譜成,音樂洋溢著鮮明色彩、生動的節奏,以及和聲配的很精彩的美好旋律… 它不刻意尋求深度,卻極力的避開因循慣例…」。

完成這首協奏曲之後,柴可夫斯基最初將它題獻給當時最知名的俄國小提琴家奧爾(L. Auer);柴氏先前已經為奧爾寫過一首《憂鬱小夜曲》(Sérénade mélancolique,為小提琴與樂團,1875年)。奧爾卻認為這首協奏曲「難以演奏」,而推辭為它做首演。此曲因而延遲到1881年,才得以在維也納正式演出,由布羅德斯基(A. Browdsky)擔任獨奏,漢斯·里希特((Hans Richter)指揮。布羅德斯基後來在各地多次演奏此曲,使它廣為人知,作曲者於是將它改題獻給布羅德斯基。

柴可夫斯基逝世之後,此曲已相當知名,奧爾那時才改變初衷,將它納入自己的演奏曲目裡。維也納的首演儘管獲得相當的成功,卻招來了一位著名樂評家漢斯力克(E. Hanslick)的負評,這段相當「毒舌」的評論,在樂評史上可說是名列前茅的惡評,以下是其概要:「俄國作曲家柴可夫斯基無疑相當有天份,但他創作些難消化、壞品味的東西,就像他的新作小提琴協奏曲,那麼長又不自然。剛開始時,音樂流動的還順暢,也不缺乏靈感,但不久之後,生硬粗糙就顯露岀來了,直到第一樂章結尾… (在此曲的音樂中,)我們彷彿看到了一些粗野的面貌,聽到了不遜的髒話,聞到了燒酒的怪味…」。

在維也納,大家知道,漢斯力克是布拉姆斯的同路人;以布拉姆斯「純粹」、深沈的標準,來衡量柴可夫斯基的比較傾向於放任、通俗,無疑太自我中心而有失偏頗;漢斯力克的負面形容,或許反而突顯了柴可夫斯基的某些優點。值得一提的是,柴氏小提琴協奏曲創作與首演之間的幾年裡,布拉姆斯恰巧也完成、演出了他那著名小提琴協奏曲(1878-1879 年),而且兩人的同類作品都是D大調;將它們加以比較應該會很有趣。柴可夫斯基受到拉羅《西班牙交響曲》的啓發,創作了他的協奏曲,兩相比較也是大異其趣 – 儘管創作的發想是類似的,南方地中海精神的法式優雅、亮麗,畢竟不同於北方斯拉夫精神的狂放、強勁;有如葡萄酒對上伏特加一般。

柴可夫斯基的小提琴以D大調為主調,主要由於那是最適合小提琴的調。其實,史上一些小提琴協奏曲的名作也都是如此:貝多芬、布拉姆斯、浦羅高菲夫第一號、史特拉溫斯基的都是D大調;拉羅《西班牙交響曲》、西貝流士的是D小調。

柴氏的協奏曲在兩個格局較大、充份炫技的快速樂章之間,放進一個較短小、徐緩歌唱著的樂章,稱之為「抒情歌曲」(Canzonetta)。這個中間樂章,作曲者原來寫作了另一段音樂,後來覺得不太合適,而將它移用到另一部作品,成為《一個珍愛地方的回憶》(Souvenir d’un lieu cher,為鋼琴與小提琴),全曲三個樂章的第二樂章「冥想」(Méditation)。

此協奏曲在傳統的架構上,充分發揮小提琴技巧,讓它充分炫技與歌唱。柴可夫斯基在此展現時而幽怨低沈、時而激奮狂野的旋律,不無受到西班牙小提琴家薩拉沙特(P. Sarasate)「吉普賽風格」的影響;他不只是上述拉羅《西班牙交響曲》的首演者,還是《流浪者之歌》的作曲者。柴可夫斯基得自薩拉沙特吉普塞風的啓發,有時表達的很直接,例如第一樂章一開始不久,第一主題小提琴獨奏的裝飾奏(cadenza);有時則做的比較委婉,以俄國民間音樂當做材料,做出類似薩拉沙特般的效果。柴氏因此而讓小提琴滔滔不絕的炫技、歌唱,時而做出有如民間音樂即興演奏般自由揮灑的效果。

第一樂章:節制的快板,4/4拍子,D大調。

弦樂合奏小聲帶出的導奏,音量與厚度逐漸加強。小提琴獨奏即興般的唱出由低往高、裝飾奏般的句子,再明確的帶出第一主題。第一主題區就在即興與明確之間自由的交替著。第二主題也是由小提琴獨奏引進來,那是帶著淡淡鄉愁的俄國風旋律。在速度稍變快的發展部中,主奏樂器炫示著快速音群、複弦演奏、顫音、快速交替換弦(bariolage)等艱難的技巧,直到樂團總奏的出現,將音樂帶向激昂的頂點。再現部前很長的裝飾奏,兩個主題自由的交替呈現,被加上其他種種更加驚人的奏法:大跳音程、和弦、琶音、泛音、六度滑音等。

第二樂章:抒情歌曲:行板,3/4拍子,G小調。

第一樂章第二主題的俄國式的鄉愁,在此被淺吟低唱的渲染的更充分。木管重奏的導奏之後,小提琴主奏帶出的前半段旋律,由長笛重複;後半段旋律則是由單簧管呼應。管樂重奏的再度出現,逐漸擴大成樂團的總奏,拓開了飄忽的夢幻,又緩和下來;在小聲中,夢境彷彿被急遽的快速音樂驚醒,不間斷的進入第三樂章熱鬧的現實世界裡。

第三樂章:甚活躍的快板,2/4,D大調。

相當自由迴旋曲式的末樂中,加進了許多民俗音樂的特徵,吉普賽風與俄國風交融無間,快速、蹦跳的舞曲韻律與抒情憂鬱的片段交錯出現,即興演奏般的自由樂句與明確節拍的段落相互呼應。開頭的兩個主題區,被擴充、發揮成越往後面越歡騰、激奮的整個樂章:宛如節日聚會的舞蹈音樂般的第一主題,令人聯想到多年前孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》(1845年首演),末樂章類似的熱烈。主題由樂團呈現後,主奏小提琴的慢速裝飾奏,彷彿預示了多年後拉威爾《吉普賽人》(1924年)開頭的段落。速度變慢、轉到A大調的第二主題,大提琴合奏出的平行五度延續長音,伴奏著民謠風的旋律;速度逐漸加快,演變成宛如俄國鄉間腳跟著地、活蹦輕跳的舞蹈音樂。