史麥塔納:聯篇交響詩《我的祖國》

(2025年10月14日「捷克愛樂管弦樂團在台北演出的樂曲解說)

波西米亞的音樂傳統

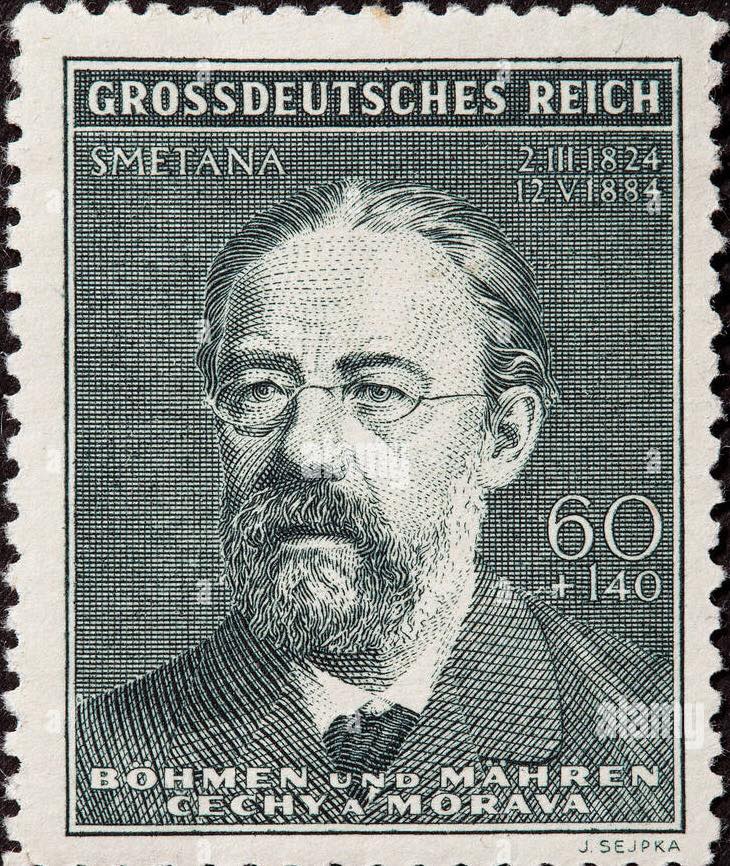

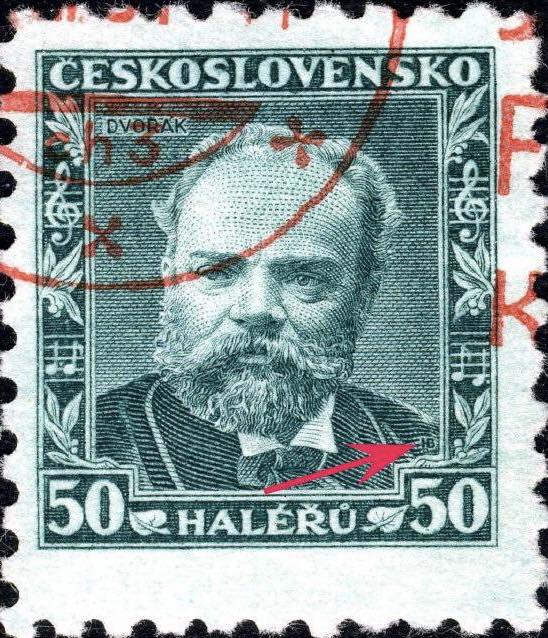

被近世的人們稱為「捷克音樂之父」的史麥塔納(1824-1884),與他的同僚德沃札克(1841-1904),兩人一前一後地在十九世紀後半,將捷克音樂的發展,帶向一個全新的境界。然而,在那之前,捷克真的沒有值得稱道的音樂嗎?

要講清楚這件史實之前,值得知道的政治常識是:捷克這個國家,是在第一次世界大戰之後,才統合波西米亞、摩拉維亞、斯洛伐克三大地區而形成的;在那之前,這三大區早自十七世紀以後,都是奧國哈布斯堡王朝統治的屬地。直到1993年,斯洛伐克才脫離捷克獨立。三大地區中,位處西北側、以布拉格為首府的波西米亞,是面積最大的部分,也是史麥塔納與德沃札克的母邦;稍後的另一位重要作曲家楊納傑克(1854-1928)則是摩拉維亞人。

在史麥塔納之前,波西米亞不僅不是沒有音樂,而且音樂相當發達;只不過,就像政治一般,那裡的音樂與歐洲其他音樂先進國家是一致的,而沒有自己的特色。波西米亞被當時的外國人俗稱為「歐洲的音樂學院」,只因為當地的音樂教育做得非常好,音樂相當普及;當地培育出來的音樂家,不論是演奏者或作曲家,由於「生產過剩」,逼使許多人到外國去謀生尋求發展。

最有名的例子是十八世紀著名的德國「曼海姆樂派」,曼海姆宮廷的音樂家們,大部分是來自波西米亞,包括帶頭的約翰·史塔米茲(1717-1757)。曼海姆紀律嚴明、菁英式的管弦樂團,可說是來自波西米亞的「外籍兵團」。

十九世紀的波西米亞音樂家:史麥塔納

波西米亞興盛的樂風延續到十九世紀,甚至連出身於鄉下一個經營小客棧、兼營肉舖家庭的德沃札克,自小就有機會接受音樂教育,稍後能繼史麥塔納,成為發揚波西米亞民族風格的作曲家。

至於比德沃札克早十多年的史麥塔納也不遑多讓,他誕生於鄉下小鎮一釀啤酒商家庭,父親會拉小提琴,自小私下學習音樂,據說四歲就可以在弦樂四重奏團擔任第二小提琴,六歲就能夠將歌劇音樂改編成鋼琴曲。1843年十九歲時,這位一路自學過來的「音樂神童」,決定成為音樂家,而前往布拉格發展,成為首都某位貴族府邸的音樂教師。

綜觀史麥塔納的學習,從童年的接觸海頓、莫札特、貝多芬,到了年紀稍長的見識孟德爾頌、舒曼,而奠定了日爾曼傳統的扎實作曲基礎。

發揚音樂上的民族主義

1848年源自法國的一場革命,迅速的蔓延到歐洲某些地區,它激起了「民族主義」(nationalism)的風潮,不只在政治上喚起了一些附屬於其他強權的邦國、民族,爭取自主與獨立,同時也激勵著「非主流」國家的知識份子、藝術家們,去追尋、發展各自的文化、藝術。這股十九世紀中葉以後興起的潮流,在音樂方面,我們一般將它譯為「國民樂派」,看起來有些不知所云,其實應該就是音樂的「民族主義」。

在波西米亞,1848年反抗哈布斯堡統治的一項起義,儘管很快就被壓制下去了,藝術上的民族主義卻得到豐碩的成果。史麥塔納乘在時代的風潮上,成了民族主義的活躍份子,擺脫了貴族音樂教師的職位,在李斯特的幫助下,於1849年創立一所音樂學校,藉以推展「自己的」音樂。在那同時,他還以鋼琴家的身分到處巡演,宣揚他的理念。

然而在革命失敗後的專制、高壓政策統治之下,音樂學校的經營與巡演都困難重重,未能達到理想;後來,他又聽從李斯特的建議與安排,遠走他鄉到瑞典哥特堡(Göteborg)任職(1856-1861)。

從瑞典返回布拉格,創作民族歌劇與交響詩

在瑞典五年之後,由於波西米亞的局勢已變得比較鬆緩,史麥塔納於是返回布拉格,繼續為理想而奮鬥:他提倡、創作以母語為劇本的「民族歌劇」,並且號召建立「民族劇院」;該劇院在他逝世前一年的1883年才落成開演。史麥塔納創作的九部歌劇,《被出賣的新娘》(1866年)尤其流傳廣泛。

早在居留瑞典時期,史麥塔納受到李斯特的啟發,已創作了《理查三世》(1858年)等三部,以政治為題材的「交響詩」(symphonic poem)。交響詩是李斯特於1849年新創的,為樂團演出的單樂章標題音樂;李斯特本人在1849年至1882年之間,總共譜寫了十三首交響詩,例如《山上聽聞》、《前奏曲》、《普羅米修斯》、《馬采巴》等。

史麥塔納晚年的1874年底,聽力受損以至於全聾之後,才開始創作他的聯篇交響詩《我的祖國》(1874-1879),那是一部由六首交響詩串連而成的,壯闊深遠的,「史詩級」的鉅作。在第一首交響詩「高堡」手稿的下方,史麥塔納親筆寫道:「在耳聾的狀態之中」。至於家喻戶曉的第二首交響詩「伏爾塔瓦河」(莫爾道河),長久以來已成為捷克比國歌更加著名的音樂象徵。

史麥塔納與德沃札克的音樂風格比較

上文中一再提到的,史麥塔納與李斯特的密切關聯,其實意味著,史麥塔納儘管是東歐的音樂家,他對西方音樂創新的主流有著敏銳的感知,並且熱衷於領受前瞻性音樂的啟發與學習。不只在歌劇與交響詩,另外還有鋼琴曲與室內樂的創作,史麥塔納乞靈的對象,除了李斯特之外,還包括白遼士、蕭邦,以及當時剛興起、與他自己幾乎平行、提倡著「未來藝術」理念的華格納(1813-1883)。史麥塔納朝著「新樂派」較自由、大膽的方向發揮,使得他的音樂語法、曲風,與他的晚輩德沃札克大異其趣。

德沃札克其實與布拉姆斯(1833-1897)關係密切,並且深受後者影響,曲風比較傳統、穩健。然而無論是史麥塔納或德沃札克的音樂,波西米亞的民族風與愛國情操都沒有受到刻意的突顯、標榜,而是讓民族精神自然而然地融入兼具廣度與深度的原創音樂之中。德沃札克認為:語言的確是民族性的,但音樂可以不用受限於狹隘的民族性,而必須放眼世界,成為國際性的語言。

史麥塔納的民族觀點也是類似的,他的音樂幾乎沒有民族素材的直接引用,或民間音樂明顯、直接的發揚,而只是讓波西米亞精神,以及他自己的個性,自然而然的浮現在音樂之上。有些不同之處在於,德沃札克最重要的一些交響曲、室內樂,比較專注於「純音樂」式的表達,民族精神被渲染的相當抽象;史麥塔納主要的管弦樂與室內樂,經常是標題音樂,透過文詞與音樂的結合,民族精神被表達的比較具體,《我的祖國》更是典型的「名山之作」。

我們如果比較一下《我的祖國》(1874-1879),以及德沃札克稍後創作的第七、第八、第九號這三首交響曲(1885-1893),就可以聽出兩位大師曲風上的各異其趣。

史麥塔納:聯篇交響詩《我的祖國》

《我的祖國》包含的六首交響詩,在延續著先前瑞典時期三首交響詩的愛國情懷、激越強勁的基調之餘,更進一步地藉音樂渲染著波西米亞自然、山川的意象,喚起歷史、古蹟、傳說、人物的思古幽情。

在傳承著李斯特交響詩的表達方式、音樂語法的同時,這部鉅作將旋律、主題、和聲與管弦樂的經營,全都處理得更加細緻且富於變化,令人不得不聯想到它們與華格納的《尼貝龍的指環》(1876年完整首演),在創作時間上的相距不遠;然而,華格納採用的是大型樂團,史麥塔納則是有效率的應用著中型樂團,在標題音樂精神的激發之下,把管弦樂效果當做音樂的主要表達手段。

《我的祖國》的六首交響詩,前四首先後被創作於1874年至1875年之間;後兩首完成於1878-1879年;最後作者將它們整合成為「聯篇交響詩」,於1882年首次共同演出。

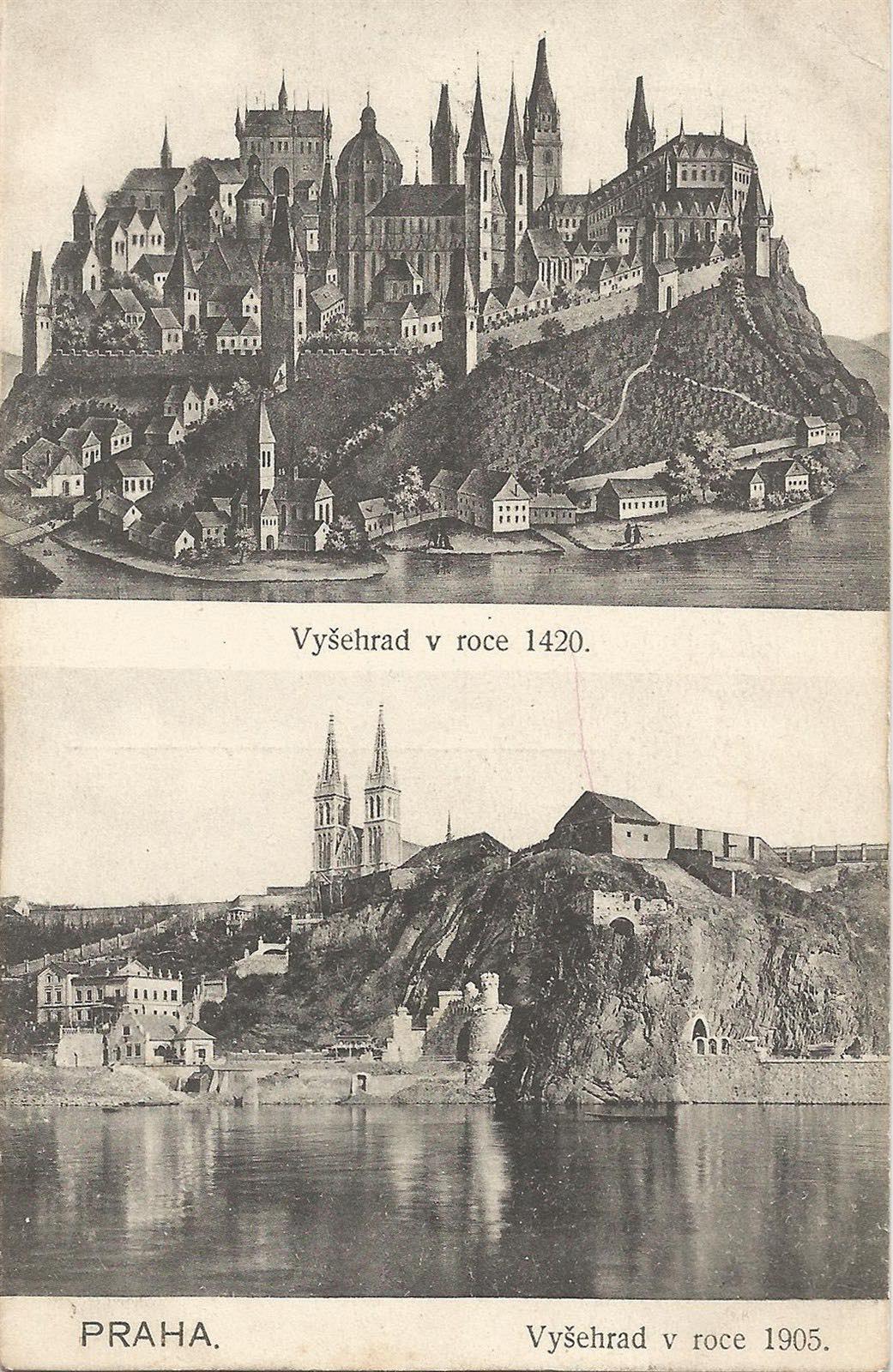

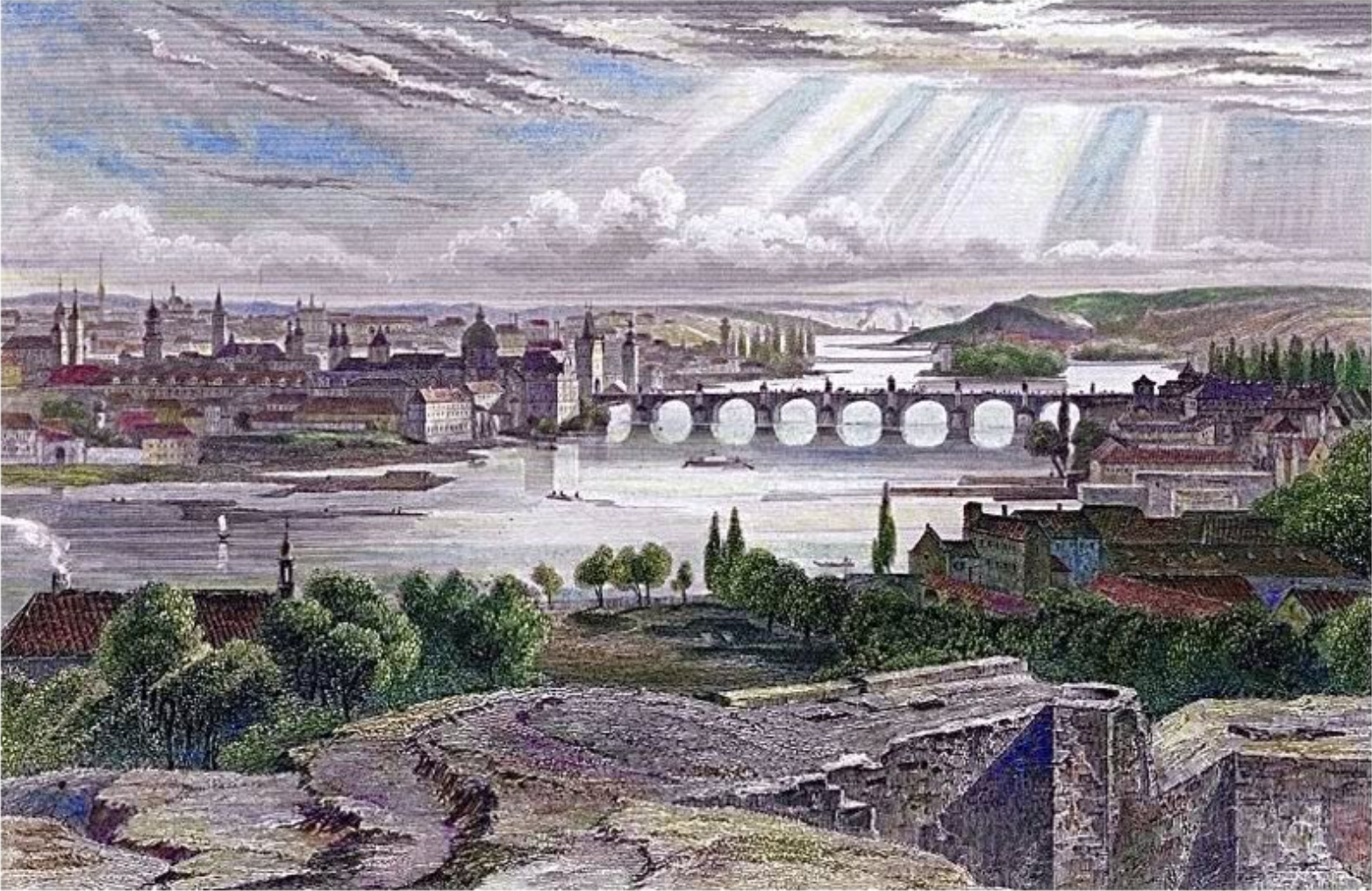

一,「高堡」(Vyšehrad)

標題所指的這個城堡,位於布拉格北側的一個山丘之上;山崖城堡的正下方,有伏爾塔瓦河流過。城堡建造於十世紀,幾經滄桑地見證著布拉格長遠歷史,後來卻被戰火焚毀,成為廢墟。根據史麥塔納自己的文字說明,此曲藉著傳說中的一位吟遊詩人魯密爾(Lumír),自彈自唱的敘說著城堡的興衰。

一開始,兩架豎琴的重奏,琶音伴奏下的徐緩、飄逸旋律,帶出了「很久很久以前」般的遐思。此旋律一再地被木管、弦樂、銅管加以擴張成壯闊的思古之悠情。這整段由豎琴帶出的段落,宛如華格納《萊茵的黃金》中,「諸神進入瓦爾哈拉城」的類似效果。

速度變快後,短小、不穩定動機的一再反覆、模進,配合著靈巧的轉調、富於變化的和聲,將音樂帶入古代騎士、征戰的世界,甚至漸漸地激起了洋溢著殺伐氣息的愛國情操。

音樂在不安的情緒中消沈下來,意味著高堡的淪為廢墟。吟遊詩人旋律的重現,並且被擴充得非常壯闊、悠遠,洋溢著面對著廢墟的懷舊、傷逝之情。結束於此的吟遊詩人旋律,將在以下的其他幾首交響詩中一再適時的重現,成為整個聯篇中最重要的主題。作曲者無疑藉著「吟遊詩人的視野」,來渲染一種史詩般的主觀感覺。

二,「伏爾塔瓦河」(Má vlast)

捷克人稱呼的伏爾塔瓦河(Vltava),德文卻成了莫爾道河(Die Moldau),那是一條由南往北流,蜿蜒曲折的長河,可說是波西米亞象徵性的「母河」;它源自波西米亞南側廣袤的森林,流經整個大平原,穿過布拉格,最後在北方注入易北河。

史麥塔納如此說明此曲:「兩條源自森林深處的泉源,其一溫和而躍動著,另一冷冽而沈靜;它們匯流在一起,直奔向前的急湍形成河流,也就是伏爾塔瓦河;它浩浩蕩蕩地流經整個捷克⋯⋯」。

豎琴與小提琴撥奏著有如水珠飛濺的伴奏,長笛引出了水波般的上升音型,單簧管緊隨著也奏出水波般的下降音型;亮麗透明的長笛意味著「溫和而躍動著」的泉源,音域較低、較沉的單簧管則是「冷冽而沉靜」的另一泉源。

兩個泉源匯流著、共同烘托著,由小提琴合奏帶出的,兼具縹緲與壯闊的「伏爾塔瓦河主題」;它被擴展開來,在小調與大調的靈巧轉換之間,彷彿閃爍著令人迷醉的波光雲影。這整個從涓涓細流演變成長河大川的歷程,令人聯想到《萊茵的黃金》一開始處,那德國母河的形成。

伏爾塔瓦河的意象被整個帶出來之後,史麥塔納就像現今的電影導演一般,將「大全景」的鏡頭,轉換、聚焦在幾個連續的特寫鏡頭,其一是河邊森林裡,號角彼此呼應、高鳴的狩獵情景。其二是另一處河邊,農民們正在舉行婚禮,跳舞歡慶的情景,木管與弦樂奏出的波爾卡舞曲,適度地體現出民俗韻味。

其三是偏遠河邊,傳說中的「水澤女仙子」(Rusalkas)出現在月光下的神秘情景——水波的音型在此被轉化成「水精的音型」。水精的音樂很自然地又被變換成水波的音型,帶出伏爾塔瓦河全景音樂更加寛闊的重現,原來大河已流經布拉格,沖刷過「高堡」下方的岩石之後,就朝著北方的下游緩緩流逝,消失在平原盡處。

第一曲「高堡」之中的「吟遊詩人主題」在結尾處重現,淺唱低吟的,使河流與大自然,被載入史詩裡。

三,「莎爾卡」(Šárka)

有如古希臘傳說中的「亞馬遜女戰士」(Amazons)一般,莎爾卡則是波西米亞傳說中,具有「厭男」傾向女人族的「大姊頭」。莎爾卡被愛人背棄之後,從此對男人懷恨。

有一天,她吩咐屬下將她綁在大樹,藉著她的哀求,引起一位路過傭兵隊長齊拉德(Ctirad)的注意。這位軍頭為她鬆綁,並且愛上她。夜間宿營,莎爾卡卻將所有的人灌醉之後,吹起號角,做了個信號,她的屬下們蜂擁而至,將軍人們全部殺死。

擺脫了傳說表面的殘酷屬性,史麥塔納著重於主要人物個性、情感的刻劃,藉音樂將驚悚的故事昇華成超凡、吸引人的傳奇:一開始的「如火般的快板」,強勁的節奏、迅速的音高起落、不穩定的和聲,體現出火象個性莎爾卡的激怒,時而轉化成憂傷,以及復仇的決心。緊接著進行曲般的段落,在鈸聲輕敲的伴奏下,象徵著傭兵隊伍由遠而近。

單簧管獨奏出莎爾卡偽裝的哀求;大提琴獨奏則是齊拉德被激起的愛情;兩種樂器的對唱慢慢被樂團擴大成愛戀的情景。愛的情景緩和下去,音樂變得強勁、歡騰,那是夜間的飲酒作樂。等大家都昏睡了,法國號吹奏的信號,被單簧管(莎爾卡)加以延伸,喚起了女人族的前來進行大屠殺(樂團喧騰的總奏)。

四,「波西米亞的草原與森林」(Z českých luhů a hájů)

與先前伏爾塔瓦河的「水路」意象前後相呼應,此曲則是「陸路」種種情景的渲染;兩曲都是大自然的歌頌。伏爾塔瓦河的潺潺流水聲,在此曲中,被蟲鳴鳥叫、風吹草動取代了;先前「河流的旋律」,在此成了「自然的頌歌」。儘管有如「田園交響曲」一般,此曲不局限於一般田園音樂的柔婉,而刻意強調一種強烈而略帶粗獷的效果,拉開了柔和與強烈的距離,在其間開發和聲與管弦樂的創新。

一開始的小調、強勁總奏,在銅管拉長的強音之上,木管與弦樂的短促音符不停地蠢動著,不同聲部彼此摩擦成粗糙的聲音,讓人見識到這是個陽光普照、生機盎旺的日子。音樂先是被加強,然後逐漸緩和下來,弦樂奏出的短促音符反覆變得清晰,原來那是昆蟲齊鳴的嗡嗡聲。木管奏出柔和的重奏,帶出長笛花俏的歌唱,那是原野小樹叢中,和風吹拂之下的鳥鳴。

小提琴獨奏,引出的三連音一再反覆的旋律,成為一「小賦格」(fugato)的段落,弦樂不同聲部交疊、飄浮著,那是掠過原野的和風。和風還飄來了遠處森林的號角聲——法國號與單簧管重奏著悠遠的「自然的頌歌」,它被總奏一再擴充開來,直到令人心曠神怡。接著,我們彷彿被帶到森林邊的小村,見識了村民們的節慶舞會。

小調、快速的民俗風波爾卡舞曲,時而激昂帶勁,時而緩和、飄著波西米亞的鄉愁,先前「自然頌歌」的片段也浮現在歡樂之上。音樂轉換成急速、大調的尾聲,將喧騰帶向頂點。

五,「塔博爾城」(Tábor)

早在文藝復興初期的十五世紀初,布拉格南方八十多公里的這個城鎮,曾是一個重大宗教、歷史事件——「胡斯黨人(Hussites)起義」——的主要舞台。胡斯(John Huss, 1372?-1415)本來是天主教的高級神職人員、布拉格大學的校長,他對宗教當局的腐敗提出改革的建言,卻被視為異端而遭處死。

胡斯死後,激起支持他的許多民眾的不滿與反抗,這項大規模的「宗教改革」的起義,儘管被鎮壓而以失敗告終,卻是捷克史上最重要的大事,它比後來德國馬丁·路德、瑞士喀爾文的宗教改革運動,早了大約一百年。胡斯黨的一大伙民眾,曾經據守塔博爾城,當做大本營,發動抗爭,可惜先勝後敗,寫下了可歌可泣的悲壯歷史。

胡斯黨人的一首慷慨激昂的起義歌曲《你們都是上帝的戰士》,被史麥塔納當做素材,譜成了史詩般恢弘壯闊的這首交響詩。歌曲中的幾個片段,成了全曲一再反覆出現的「動機」。這些動機的極度精簡,經常被一些研究者歸因於史麥塔納晚年的耳聾,就像貝多芬的「晚期風格」一般——第五曲「塔博爾城」與第六曲「布拉尼克山」,是在第四曲完成後三年的1878、1879年創作的,史麥塔納或許由於耳聾,比先前更充分的封閉在內心深沉的世界裡。

此曲一開始,在低沉長音與定音鼓微弱滾奏的烘托下,法國號小聲、徐緩的,以八度重疊奏出兩短兩長的音型,彷彿古代的幽靈浮現出來一般,悠遠、神秘而莊嚴。

這個音型,稍後轉化成兩短一長的節奏型;「短短長長」與「短短長」兩個節奏型經常交替出現,成為推進全曲最重要的因素。在這兩個節奏型的伴隨下,源自起義歌曲的幾個具有單純旋律形態的動機,經常被不同的樂器組合,以齊奏(unison)的方式呈現出來;厚重的齊奏呈現出莊嚴的「古風」。

雄渾的樂團總奏,富於色彩變化的木管重奏,渲染出令人發思古之悠情的壯闊史詩效果;柔婉、低徊的弦樂合奏、重奏段落,則激起了悲情的慨嘆。這些不同性質的段落交錯出現,一再做著變化。

全曲到了後半段,先前的徐緩、莊嚴、悲情,轉換成快速的、節拍明確的激越,跑馬般的兩短一長節奏,更喚起了征戰的意象。然而幾經奮鬥,節奏又逐漸徐緩下來,將先前段落的悲情延伸的更充分,最後藉著一連串「兩短一長」的節奏,與強勁的和弦重擊,形成「出師未捷身先死」般的、驚嘆號式的結尾!

六,「布拉尼克山」(Blaník)

第五、第六曲表面上是分開來,實際上卻是一氣呵成的,形成《我的祖國》最後一個連貫的、厚重的「二部曲」。第五曲中,胡斯黨陣亡的許多英靈,彷彿飄到了傳說中的一個地方,那裡是捷克歷代為國家、民族犧牲的亡魂、英雄們共同的歸宿。這個聖地叫做布拉尼克山,是布拉格與塔博爾城之間,略微偏東的一個山丘;後來在太平時代,山丘綠草如茵的緩坡上,牛羊成群,牧童們吹著牧笛,一片平和的景象。

第五曲結尾的強勁和弦與那有如「頑念」般的節奏型,一樣的以小調在第六曲開頭重現,延伸成陰沉、沉重、強勁的段落,意味著布拉尼克山上許多英雄亡魂們的聚集與飄遊著。速度變緩、音樂變得輕盈、明亮,木管與法國號帶出田園風的重奏,雙簧管與長笛率先唱和著的牧歌,被其他管樂擴展得更加悠揚。

音樂稍微加快,並轉換成大調,沉重的戰爭氣息重現——根據傳說,波西米亞一旦受到威脅時,山中所有英靈都會群聚湧現,出來共同保衛國族。號角高鳴,奔馬般的急馳節奏,將音樂導向征戰的不安氣氛中;直到音樂緩和下來,法國號奏出一悠揚的旋律,此旋律被擴充成為,從小聲開始的大調進行曲,逐漸加強增厚,帶出了同仇敵愾的愛國情操。

進行曲被加以發揮,成為澎湃起伏的一個自由段落。這時候,《你們都是上帝的戰士》的主要片段適時的出現,被樂團總奏更進一步的推向「莊嚴而壯闊」之中。

而在全曲結尾,第一曲中的「吟遊詩人的主題」在此重現,與《上帝的戰士》疊在一起,意味著整個《我的祖國》這整部史詩的結束。