蕭斯塔科維契:C小調第八號交響曲,作品6

(2025年10月15日「捷克愛樂管弦樂團在台北演出的樂曲解說)

一生處於革命戰亂時代的蕭斯塔科維契

成長於「十月革命」前後,在二戰期間「列寧格勒之役」成為英雄,蕭斯塔科維契(1906-1975)的一生,正好與他的祖國俄羅斯歷史上最動盪不安的時段重疊,他獨樹一幟的音樂創作,為這個洶湧的時代留下了鮮明的見證。

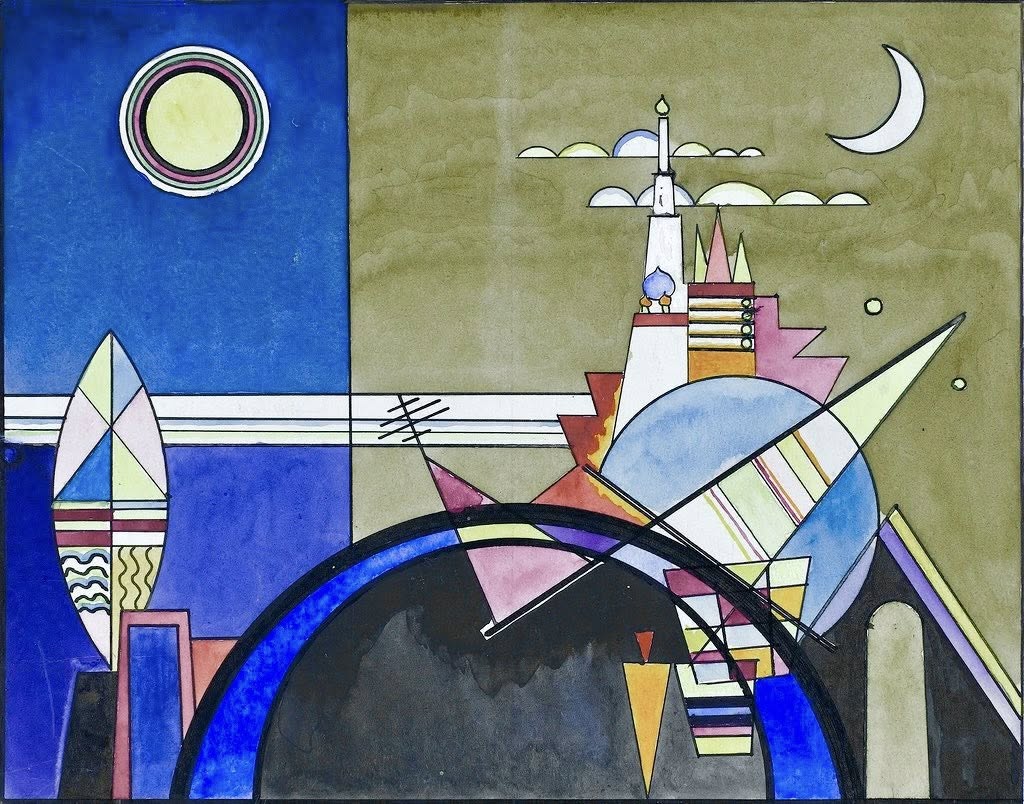

1917年俄國革命後,「形勢大好」的局面下,歐洲的各種創新、前瞻藝術潮流,紛紛在列寧格勒(原聖彼得堡)與莫斯科得到呼應。蕭斯塔科維契早年的創作,顯示出「走在時代前端」的大膽作風,例如他的《B大調第二號交響曲》(1927年),到處聽得到荀貝格「無調性」式的不協和音響,以及斯特拉溫斯基般的強勁節奏。

大膽創新的音樂風格被政治上的社會寫實主義打壓

不料1930年代史達林當政之後,倡導「社會寫實主義」,強調藝術得為無產階級服務,藝術創作必須淺顯易懂;大膽創新、抽象費解的所謂「形式主義」,從此成了「全民公敵」。1936年,蕭斯塔科維契的力作,歌劇《穆森斯克郡的馬克白夫人》,遭到官方「真理報」的猛烈批判,認為該劇除了「內容有損道德」之外,「劇中只有混亂而無音樂」。

面對如此棘手的局面,蕭氏先是感到猶豫而暫停創作;後來他只能適度地配合官方的藝術政策,不得不被迫捨棄在此之前極端大膽、前衛的「現代」作風,轉而以比較簡易、傳統的手法,去創作或者與政治、社會有關,或者能夠激發一般人民共鳴的淺顯、通俗的音樂,以免被批判成「形式主義」——也就是抽象、難懂的藝術。

充滿俄國革命紀念象徵的蕭氏第五交響曲到第八交響曲

著名的《D大調第五號交響曲》,就是蕭氏遭到批判,「復出」、改變作風後的第一部作品;該曲是用來紀念俄國革命十周年的。接著他又譜寫了《B小調第六號交響曲》(1939年),用來追念革命的主導者列寧。

第六號演出不久之後,第二次世界大戰就爆發了,蕭斯塔科維契在二戰期間創作了被後人俗稱為「戰爭交響曲」的兩首,其一是《C大調第七號交響曲》(1942年),又名「列寧格勒」,用來紀念列寧格勒之役。另一首則是《C小調第八號交響曲》(1943年),也有人俗稱它是「史達林格勒交響曲」,那是史達林格勒之役的回顧——1943年一月,納粹德國大軍在該城的潰敗,成為二戰的轉捩點。

這幾首交響曲,大抵而言,表達出作曲者親身經歷革命與戰爭時代的風起雲湧,同時還體現出蕭氏與他的同胞們,如何掙脫悲劇與悲情,嚮往著理想的太平境界。

在政策妥協下隱藏的大膽音樂創意

不得不向藝術政策妥協之際,蕭氏其實盡可能地在音樂中的各個角落裡,隱藏著不至於觸犯當局的大膽創意。到處聽得到,非常壯闊、抒情的旋律與和聲,以及大起大落的發展手法的重用,令人聯想到柴科夫斯基或馬勒。

然而在這些悲愴的「後浪漫」的表面之下,卻鳴響、喧騰著一些「現代」的音響,諸如不協和的音程、和聲,宛如機械、車輛在運轉的、轟轟作響的「機動效果」,以及鮮明、尖銳的樂器音色。

戰爭交響曲:第七號「列寧格勒」、第八號「史達林格勒」

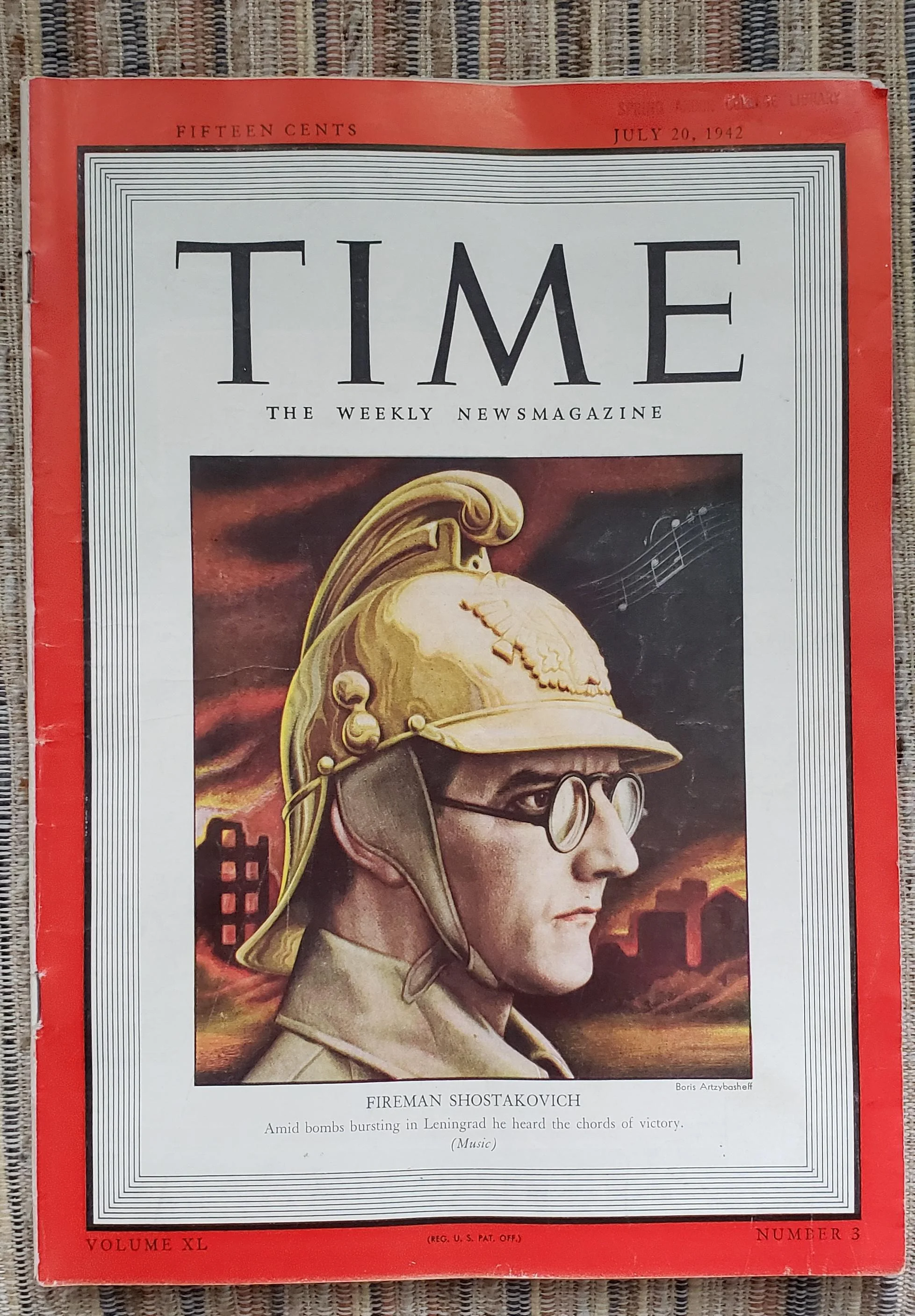

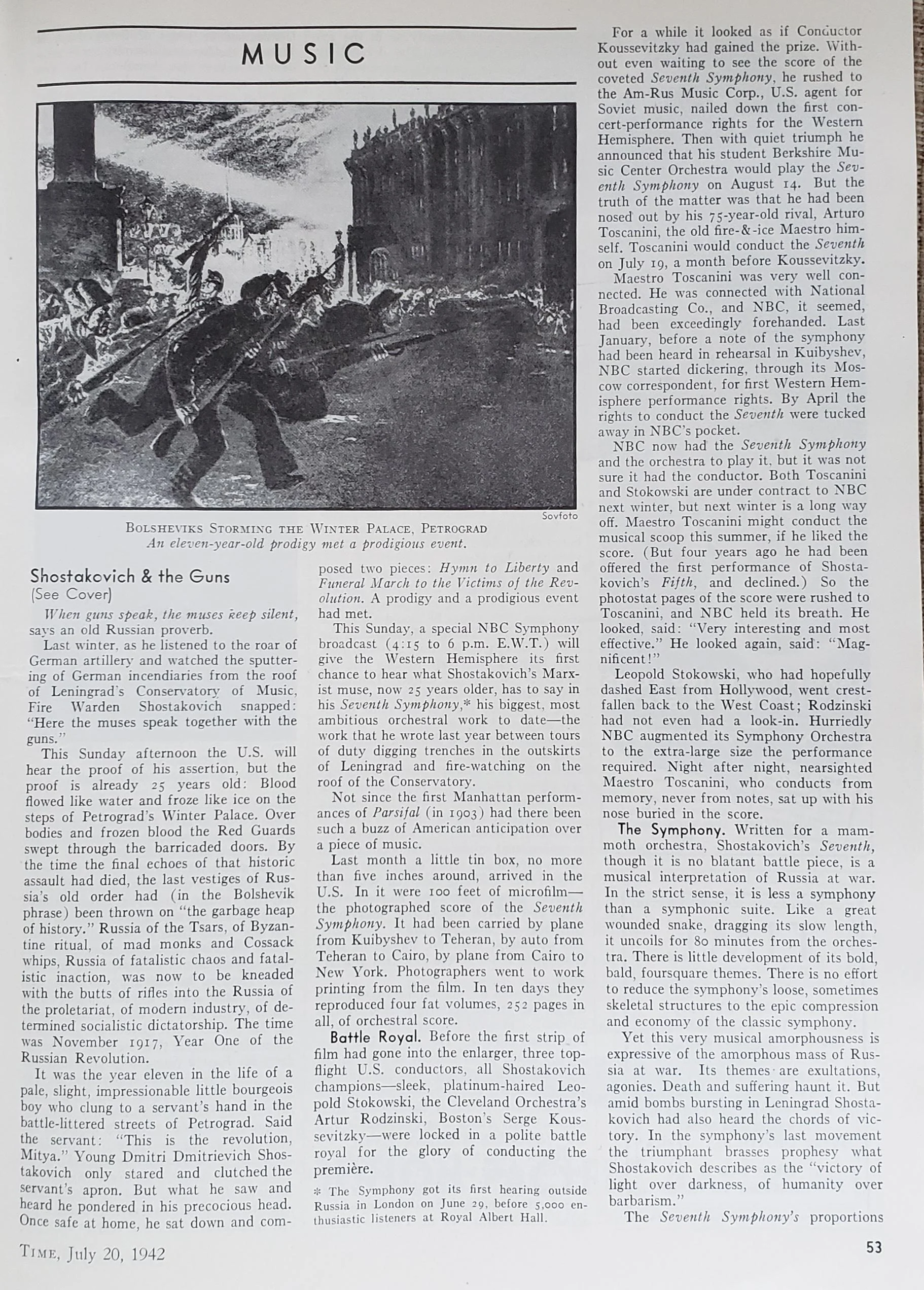

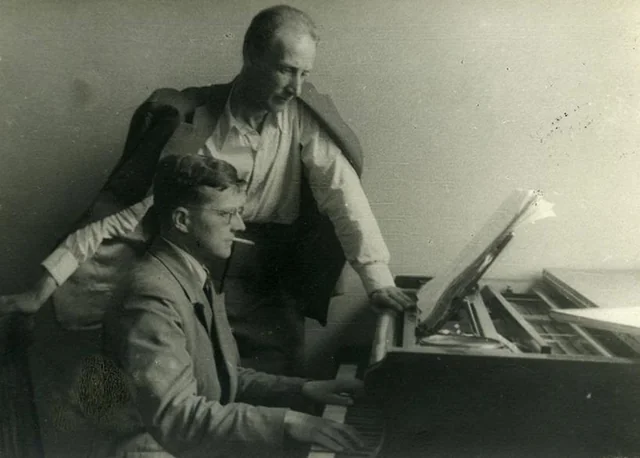

在列寧格勒之役,蕭斯塔科維契擔任消防員,親身參與戰役之際,完成了第七號交響曲,成了眾所周知的英雄。戰役之後他轉往莫斯科,擔任音樂學院的作曲教授,聽聞了首都東南方史達林格勒慘烈的戰役,將感想轉化為第八號交響曲。第七號因而是戰爭直接的見證,音樂被處理得比較強烈、震撼、富於戲劇性的起伏;這些特徵使它成為蕭氏所有交響曲中,比較著名的一首。

第八號則是將戰爭的慘烈、可怕,造成人類受苦受難,所有這些感想轉化成音樂,顯示出比較內斂、深沉的悲劇性,也就不像第七號那麼直接、聳動。無論是第七號或第八號,首演後很快就在「同盟國」之間得到廣泛的流傳,尤其是美國。藉著蘇聯積極的對外宣傳,以及戰爭其間各國廣播網的轉播,這兩首交響曲都得到了相當驚人的收聽率。

.

.

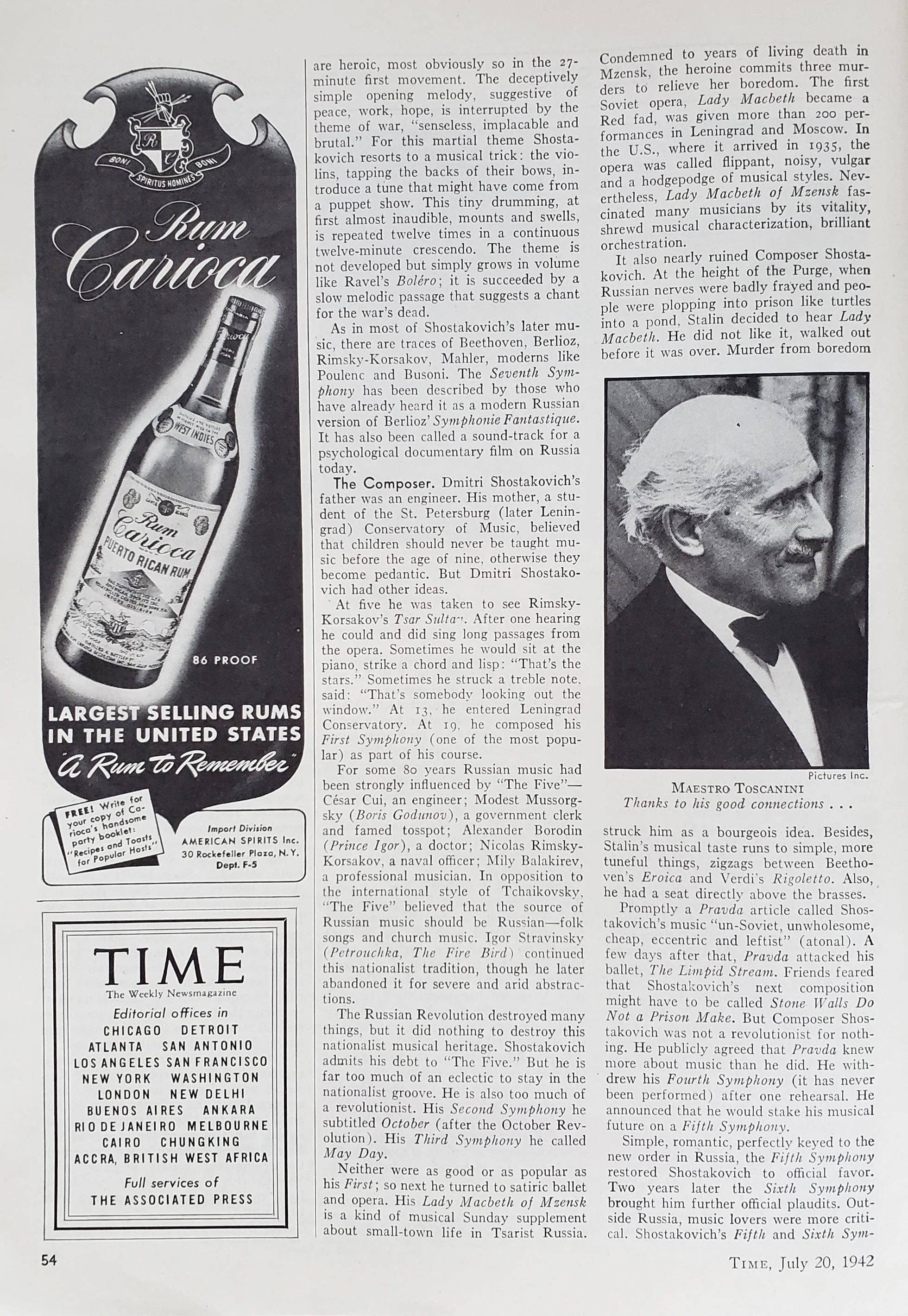

1942 年《時代》雜誌關於蕭士塔科維契在列寧格勒的文章,以及他第七交響曲即將在美國首演的消息

接受穆拉文斯基的修改建議

史達林格勒之役,俄軍獲勝之後,蕭斯塔科維契於同一年的七月開始創作第八號交響曲,十一月由穆拉文斯基(Evgueni Mravinsky)指揮列寧格勒愛樂管弦樂團(Leningrad Philharmonic Orchestra),在莫斯科舉行首演。樂團練習期間,穆拉文斯基對此曲原作的許多地方質疑,蕭氏順著建議做了不少修改,後來還把此曲題獻給這位指揮家。

篇幅長大、共五樂章、展現時代悲劇的蕭氏第八號交響曲

首演之際,作曲者表示:「我想藉此曲表達出,被戰爭的巨錘擊打之下,人們內心的感受。我嘗試描繪出他們焦慮、受苦,以及他們的勇氣與歡樂。在戰火之下,所有這些心理的狀態,都被清晰地照亮出來。」

此曲的不同尋常,激起了不少負評,這些評論反而提醒我們注意到它的一些不同尋常的獨特之處,以下是作曲家普羅科菲夫相關意見的概要:「我不說第八號交響曲讓我失望,也不表示它令我完全滿意。它的旋律處理不算有趣,至於形式上,簡而言之就是太長了⋯⋯如果能夠把(總共五個樂章中的)第二與第四樂章刪除,只剩單數的一、三、五樂章,那將會好很多。」

此曲全長超過一個小時,第一樂章是慢速的,又超過二十五分鐘,蕭斯塔科維契以它為出發點去佈局全曲,就把格局放大了,藉以充分表達他對時代悲劇的感想:第二與第三樂章同屬諷刺式詼諧曲性質;第四樂章與第一樂章都是慢速、悲劇性的。

第一樂章:慢板-不太快的快板

與第五號交響曲的有些類似,都是以附點音符的一再重現開始。在這裡,痛苦的悲劇性主題,由低音弦樂器奏出,彷彿要掙脫深淵;到了第十小節,附點的主題轉化成較明確的旋律,由小提琴在中音域合奏出來,然後持續往高音域攀升;其他樂器逐漸加進來,與主題重疊在一起,不同層次彼此摩擦出越來越尖銳的、宛如呐喊般的不協和音響。以上是奏鳴曲式的第一主題區。

速度變得稍快之後,在節奏明確、有些切分音的弦樂伴奏下,小提琴合奏唱出有些徬徨、感傷的第二主題,幾經浮沉,擴充成第二主題區,直到慢板與附點音符的重現,才進入發展部。

在發展部裡,音樂靠著力度、不協和音的變化、密度的逐層升高,而將痛苦的吶喊或哀號,推向白熱化的極點;每推高到另一層次之際,小鼓一再奏出冷酷的點擊。

音樂從慢板轉成「不太快的快板」時,已進入再現部;第一主題的變形,在進行曲毫不容情的節奏中,被推向前,直到小號高鳴的緊湊頂點,音樂才突然平緩下來,進入慢板的第二主題再現。英國管獨奏出長段的、略帶感傷的牧歌風旋律,彷彿期盼著未來的平靜;弦樂合奏延伸著平靜、憧憬的旋律,直到結尾;儘管中途曾被不平靜的第一主題打斷、干擾。

第二樂章:小快板

音響生硬、粗糙,散發著怪誕、嘲諷效果的進行曲。進行曲的主段在刻不容情、沉重冷酷節奏之上,木管樂器奏出彼此摩擦的不協和效果,一再反覆的急速下降音型咻咻作響著。

速度變緩,音樂逐漸過渡到中段,短笛以花腔奏出長段尖銳的獨奏,它的主旋律源自德國兩次世界大戰之間的一首「狐步舞曲」(Fox-trot),嘲諷的意味不言而喻。

進行曲強勁主段的變化重現,將怪誕、嘲諷炒得更熱;音樂緩和下來,中段裡的短笛獨奏再次浮現,作個越來越小聲的結尾,彷彿侵略者的遠離而去。

第三樂章:不太快的快板

第二樂章的怪誕、嘲諷,在此被加以延伸,但表達的方式卻大異其趣。四個四分音符為一組的節奏型,一再被重複著,造成宛如鐘擺或機械的「機動效果」一般;在此戰爭「時代巨輪」冷酷無情的推動下,各種不同的樂器,尤其是木管,在上方尖銳的哀號著,到了極點時,小號在鼓聲上方奏出信號曲。結尾的尖銳、不協和效果之中,滾奏的急促鼓聲,將音樂不間斷地帶入下個樂章⋯⋯

第四樂章:廣板

在軍號高響,戰鼓齊鳴的威嚇開頭之後,慢慢地展開了一大段葬禮進行曲。低音弦樂器奏出的一段徐緩、低沉的「頑固低音」,總共反覆出現十二次,其他樂器在頑固低音上方一再做出種種變奏,宛如巴洛克時期的「帕薩卡雅舞曲」一般。

在最後的幾個變奏裡,短笛、單簧管奏出顫動、驚悸的效果,更被不協和的和弦渲染地更充分,最後才慢慢的「解決」到明亮、協和的音響中。音樂不間斷地被導入末樂章⋯⋯

第五樂章:小快板

低音管、小提琴合奏、長笛、大提琴合奏,分別帶出幾個明朗、和樂,田園風般的段落,彷彿嚮往著日後的太平境界。緊接著的一大段賦格,蕭斯塔科維契驅使著天馬行空的對位手法,將音樂帶回到戰爭充滿暴力、驚恐的惡夢之中;這個夢魘被軍號高響、戰鼓齊鳴所奏出的,有如「音堆」般尖銳、驚人的音響推到極點。

惡夢驚醒,再回到田園風的安詳裡,小提琴、單簧管、法國號分別帶出有些民俗風的音樂,卻富於層次、色彩上的細膩、豐富變化。最後被延續的很長、很細、很小聲,閃爍著微光的小提琴合奏,宛如嚮往著理想的境界。