拉赫曼尼諾夫《G小調第四號鋼琴協奏曲》

(為「巴黎管弦樂團」6月24日在台北的演出而寫)

前言

1927年在美國完成的「拉赫四」,如何在兩次世界大戰之間,適度的受到「新時代」背景的影響,而不同於一般人聽的比較多的、完成於「一戰」之前的拉赫二與拉赫三?

我為巴黎管弦樂團前一些時候台北、高雄共三場演而寫的幾首樂曲的解說,就這麼斷斷續續的,按著樂曲被創作的順序,貼出來,供大家參考。創作時間最晚的布列茲《起始》,由於在巴管前來演出之前,我已預先貼過,現在就把它放在留言欄中。

接下去的短期之內,我暫時就不再貼「曲解」,因為目前正忙著十月以後即將前來演出、幾個樂團的樂曲解說 – 十月中旬的「捷克愛樂」;十一月底的義大利「聖西西里亞管弦樂團」;而「法國廣播愛樂管弦樂團」則是明年五月的事了。

拉赫曼尼諾夫:《G小調第四號鋼琴協奏曲》(作品 40)

與柴可夫斯基(1840-1893)、史克里亞賓(1872-1915)可以共稱為「莫斯科樂派金三角」的拉赫瑪尼諾夫(1873-1943),就像其他一些出自莫斯科音樂學院的顯著作曲家一般,經常同時精通鋼琴演奏與作曲。深受柴科夫斯基的影響,拉赫曼尼諾夫在十九、二十世紀之交,延續著西方浪漫音樂的傳統的同時,他的樂曲中經常自然而然的流露著深沈、厚重、感傷的斯拉夫精神。在二十世紀初,大膽、創新的種種「現代音樂」傾向的名家輩出之際,拉赫曼尼諾夫堅持著他的音樂中固有的旋律性與抒情效果,看起來好像不合時宜,卻跳脫了現代音樂的艱深難懂,而能夠雅俗共賞的廣受喜愛。

受到柴科夫斯基的鼓勵,原本想在鋼琴演奏上尋求發展的拉赫曼尼諾夫,在莫斯科音樂院學習期間,就積極的嘗試創作;《升F小調第一號鋼琴協奏曲》(作品 1)就是學習時期的作品。畢業之後,1897年《第一號交響曲》(作品 13)演出的失敗,卻使得心緒敏感、求好心切的拉赫曼尼諾夫,蒙受了心靈上的創傷,而暫時不再作曲。幸好在心理醫師達爾(N. Dahl )的悉心照料之下,後來終能重新提筆,在1900年與1901年之間創作了《C小調第二號鋼琴協奏曲》。此曲演出的成功,使他掃盡陰霾,重拾信心,此後的1901年至1917年之間,成為他一生中,成果最豐碩的創作時期;1909年完成的《D小調第三號鋼琴協奏曲》正是這個時期的重要作品。比起第二號,第三號的架構、格局更大,鋼琴主奏被更顯著的發揮。至於最後一首鋼琴協奏曲,也就是G小調的第四號,它被完成於第三號十六年後的1927年,儘管延續著先前的手法與格調,卻適度的受到二十世紀音樂風潮的激發,而顯得比較自由、繁複、嚴峻、深沈,是四首協奏曲中較具現代感的一首。

拉赫瑪尼諾夫宣稱,他的鋼琴協奏曲創作,主要是受到蕭邦、李斯特、柴可夫斯基同類作品的啓發;不論是那個樂章,到處都流淌著美好而充份抒情的旋律。「所有大師們的音樂,都致力於旋律本身的經營,旋律成了音樂的首要。對我自己而言,旋律是我音樂創作的根源,先有了旋律,再衍生出和聲來….」,拉赫曼尼諾夫如是說。拉氏寬厚的旋律,被配上充分共鳴的寬廣、厚重和聲,旋律與和聲交融無間;再加上傳承自李斯特的鋼琴高度的炫技,受到管弦樂的推波助瀾;所有這些壯濶的效果,共同渲染著俄式的、斯拉夫民族的濃重抒情與感傷 – 這四首協奏曲都是以小調為主調。這種「無可救藥的浪漫」,是前三首協奏曲的共同特徵,但是G小調的第四號,作曲者嘗試做些改變,以另創新意…

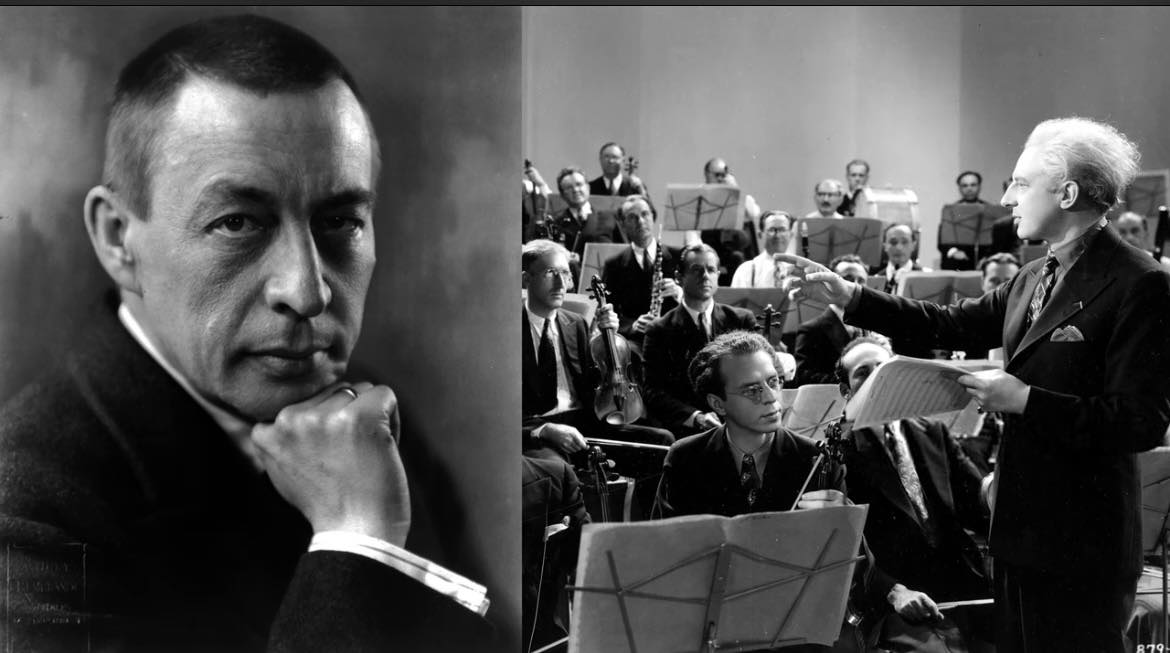

俄國大革命於1917年爆發後,拉赫瑪尼諾夫移居美國,經常在歐美各地旅行演奏。1927年,第四號鋼琴協奏曲在著名指揮史托考斯基(Leopold Stokowski)主導下,於費城首演。然而此曲早在作者離開俄國之前已開始構思,卻遲至九年後的1926年才完成。首演後,聽眾們冷淡的反映,促使作者在1928年推出修改版,仍然未受歡迎,後來又在十多年之後的1941年出版了第二次修正版。目前,這三個版本都有人演奏、錄音,但最後的版本比較普遍。此曲令人們感到不太能夠適應,主要是由於先前大家已習慣的,非常順暢、抒情的旋律,以及一氣呵成的連貫氣勢好像都不見了,取而代之的是主題、旋律、段落比較突兀的銜接,比較繁複的和聲、轉調與對位;本來很明顯的炫技,也被處理的相當內斂。這意味著,邁向晚年的拉赫瑪尼諾夫,嘗試適度的、有節制的,向二十世紀前半的創新潮流靠攏些,和他幾位著名的同胞做些共鳴,例如史克里亞賓是他早年在音樂學院的同學;史特拉溫斯基(1882-1971)與浦羅柯菲夫(1891-1953)是和他一樣,活躍於國際樂壇的晚輩。

此曲的尋求現代感,並非「語不驚人死不休」,而是循序漸進,從第一樂章比較傳統、含蓄的開始,經第二樂章到第三樂章,逐漸加進越來越自由、富於變化的種種表達方式。

第一樂章:活潑的快板,從G小調、2/2拍子開始。

樂團快速、細密的三連音,逐漸上昇、加強的伴奏下,鋼琴主奏帶出充分諧鳴、強勁有力的主題,擴充成大幅度起伏的第一主題區。音樂緩和下來後,在英國管與法國號的導引下,鋼琴安詳獨奏出夢幻、飄忽、如歌的第二主題(中板)。音樂變快(很快的快板),進入格局相當壯濶的發展部;然後再緩和下來,先是第二主題的重現,接著才由第一主題導向簡短、緊湊的尾聲。

第二樂章:廣板(Largo),從C大調、4/4拍子開始。

鋼琴獨奏出一小段調性不明確、飄忽的導奏之後,弦樂器在低音域,以C大調「神秘的」呈現出主要動機,鋼琴加以回應。此動機源自一首英文童謠《三盲鼠》 (three Blind Mice);拉赫瑪尼諾夫彷彿想藉著這首民謠,拉近首演時美國聽眾們的距離,然而獨特的音樂呈現,卻反而收到反效果 – 人們期盼的是先前他的協奏曲裡頭,多愁善感的長段的抒情歌唱,此樂章卻是簡短旋律一再的重現。

《三盲鼠》的旋律片斷富於變化的一再複現,由獨奏與室內樂般的弦樂重奏輕聲細語的對話著,在飄浮、蕩漾的韻律下,有如搖籃曲般的輕輕晃動著。突然間,這個天真、美好的夢境,卻被一個突然爆發開來的激動樂句給驚醒了。夢魘之後,重新回到先前搖籃曲般平靜,然而夢幻裡染上了些許的焦慮,最後小聲的結束於低音弦樂器奏出的升F音,它與鋼琴、定音鼓共同奏出的主音C音,形成了「三全音」的不協和音響。

第三樂章:從活潑的快板,G小調,3/4拍子開始。

整個樂章細分成好幾個段落,每個段落各自具有各自速度、拍號、調性、表情、音響等的獨特處理,不同段落彼此形成鮮明的對比,如此而體現出「區塊組構」(block construction)式的音樂銜接 – 那是史特拉溫斯基之後,逐漸被普遍應用的,用來擺脫傳統形式的做法。強勁、敏銳的力度、節奏、運音(articulation)、色彩變化,令人想到浦羅高菲夫音樂中那種亢奮、不安、繁忙的現代社會精神具現。第一樂章第一主題緊湊三連音一再重複的效果,在第三樂章被引用,造成首、尾呼應,但在末樂章卻被充分激化、「現代化」了。