鋼琴室內樂的形成與演變(三)- 海頓與莫札特

前言

本來預定把「鋼琴室內樂的形成與演變」,寫成四或五篇的聯載,不料一個多月以來,一直忙著處理其他一些事情,就被迫中斷了。現在事情忙的告一段落,突然看到網上某經紀公司辦的兩、三檔音樂會,都跟這個主題有關,於是又激起了我的興致,想把這個主題繼續寫完。

最近被宣傳的鋪天蓋地的一檔節目,是一位很年輕的小提琴「明星」將要舉行的一系列「獨奏會」,宣傳的文宣上,意氣風發的明星照當然是重點,這項宣稱「六首奏鳴曲,四首獨奏曲,三十五個樂章」的「小提琴奏鳴曲系列」,卻把先後參與演出的兩位鋼琴家的名字,放在海報右下腳邊邊,字體小的不能再小,若沒有放大鏡的幫助,還以為是被遺漏了 – 不信的話,你可以把它找岀來看看;看了之後將會知道,原來這一系列小提琴獨奏會,鋼琴家好像只是前來幫忙打雜的,根本不值得一提。這樣的狀況,在國內長久以來,大家習以為常,見怪不怪了;儘管這種有鋼琴的室內樂,鋼琴其實不只不是小提琴的「伴奏」;而且,鋼琴甚至經常比小提琴更重要。不信的話,請繼續看我接下來的另幾篇介紹。

大鍵琴室內樂到鋼琴室內樂的前情提要

在進入海頓(1732-1809)與莫札特(1756-1791)之前,我先把前兩集(第一集、第二集)的概要簡略的重提一下,以免大家接不上:

十八世紀中葉,一種以鍵盤樂器(大鍵琴或鋼琴)為主,弦樂器加以輔助、伴奏的室內樂逐漸興起,比較早些的庫普蘭(1668-1733)、拉摩(1683-1764),稍微遲些的修貝特(Johann Schobert, 1735-1767),是譜寫這種室內樂比較知名的三位。在那個民智漸開、藝術逐漸民主化的「啓蒙時代」,這種「法國式的奏鳴曲」,將傳播到歐洲各國;它的通俗、簡易的格調深受新興起的中產階級喜歡;到了海頓、莫札特活躍的十八世紀後半,甚至進入十九世紀之後,許多業餘的鍵盤樂器與弦樂演奏者都在私人聚會的場合演奏這種「鍵盤室內樂」;所以這類音樂是有「市場」的,當時的許多作曲家為它創作、出版樂譜以增加收入,擴展知名度。在鋼琴慢慢的取代了大鍵琴之後,這類「鋼琴室內樂」,主要包括了鋼琴與小提琴奏鳴曲、鋼琴與大提琴奏鳴曲,鋼琴三重奏(鋼琴、小提琴、大提琴各一),鋼琴四重奏(鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴各一),鋼琴五重奏(鋼琴加上弦樂四重奏)。當然也有鋼琴加上管樂器的種種組合,比較少見就是了。

在多種不同樂器組合的鋼琴室內樂中,鋼琴與小提琴奏鳴曲與鋼琴三重奏尤其最普遍,以當時最重要的作曲家海頓與莫札特為例,海頓偏好鋼琴三重奏,終生創作了四十五首,莫札特比較喜歡鋼琴與小提琴奏鳴曲,也就是今日人們俗稱的「小提琴奏鳴曲」,總數也多達四十多項。

莫札特的鋼琴室內樂

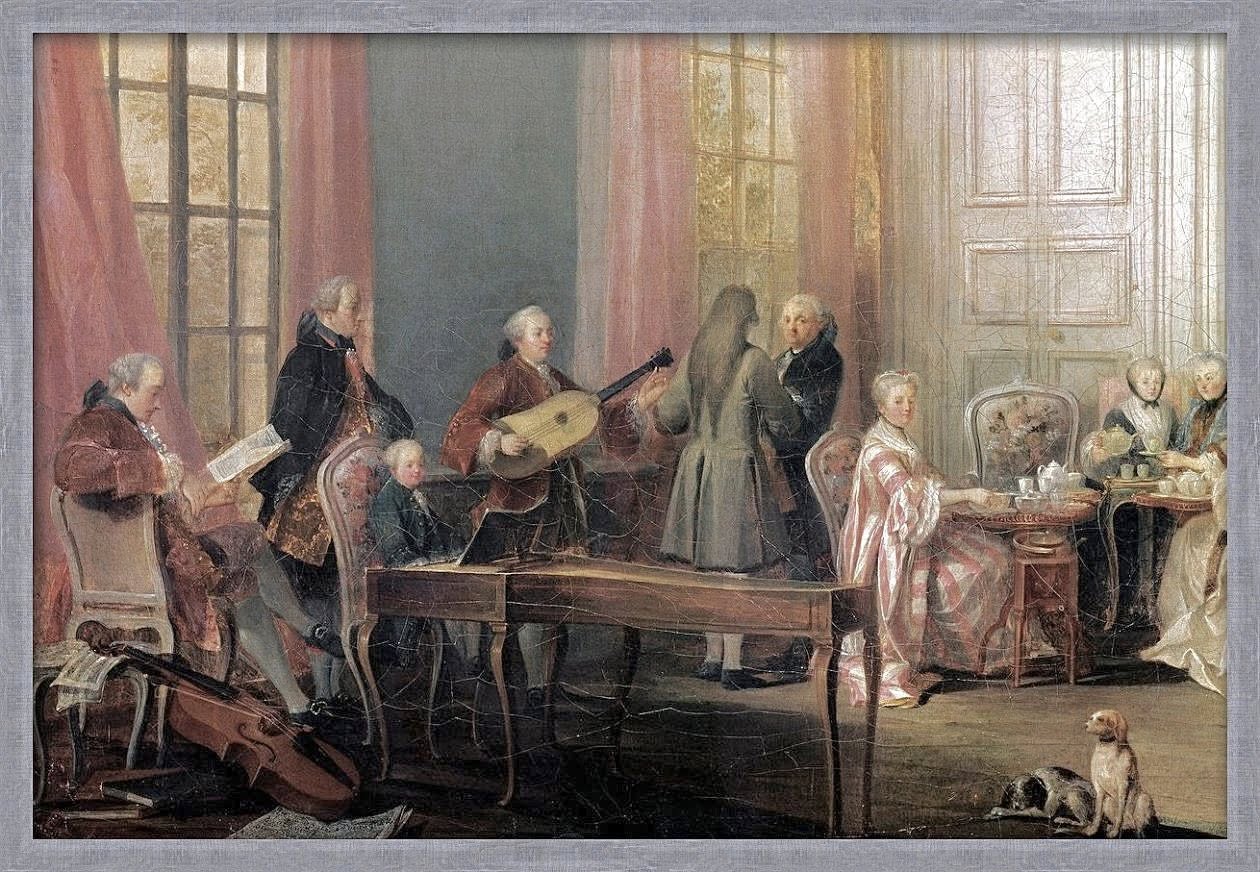

我先介紹樂器組合比較單純的莫札特的二重奏。莫札特的第一組這類奏鳴曲,總共四首(K. 6-9),完成於1764年第一趟巴黎之行期間,那時他才九歲。在附圖一、二中可看到,小莫札特出席了當時法國一位重要貴族康堤親王(Prince de Conti)府邸中的聚會,他坐在大鍵琴前,為這個上流社會的「茶餐會」演奏。

莫札特此行認識了一位音樂家約翰·修貝特(Johann Schobert),並且在鋼琴奏鳴曲、小提琴奏鳴曲的創作上,深受他的啓發。修貝特是為康堤親王工作,來自中歐西利西亞(Silesia)的音樂家(參閱此連載的第二集)。莫札特最早的這四首「小提琴奏鳴曲」,無疑直接傳承自修貝特的「具有小提琴伴奏的鍵盤樂器奏鳴曲」(sonate de clavier avec accompagnement de violon),鍵盤樂器(大鍵琴或鋼琴)是主要的,小提琴是陪襯性質的,甚至是「隨意的」或「可有可無的」(ad libitum);例如 K. 9 在法國出版時的原標題是《G大調大鍵琴奏鳴曲,可以加上小提琴的伴奏》(Sonate en sol, pour le clavecin, pouvant être jouée avec l’accompagnement d’un violon)。

請聽留言欄中,第一則錄音是《降B大調鋼琴與小提琴奏鳴曲》(K. 8)第一樂章;即使沒有小提琴的伴奏,只有鋼琴獨奏,也可以彈的嚇嚇叫。第二則錄音加入了小提琴的伴奏,我們可聽到小提琴經常是拉著長音,把整個音樂弄的柔順、溫暖些。

莫札特在此後的少年時期,直到1781年移居維也納以後的成熟時期,一直持續的創作這類音樂;他將把小提琴的表現可能性,適度的提昇,但是再怎麼樣,小提琴仍然還只是鋼琴的陪襯。莫札特的具體作法是,讓小提琴與鋼琴有比較多「對話」的機會,好像兩位好朋友在談話一般,他一句接著她的一句。

這種器樂的對話或「對奏」,法文稱為 concertant,義大利文稱為 concertante 。莫札特讓小提琴唱出優美的旋律,相同的旋律再讓鋼琴有變化的加以重複,或稍加擴充的繁複些。小提琴因此而為比較冷酷的鋼琴音樂,增添了柔美的歌唱效果,以及溫暖的色調。將這種「水乳交融」發揮的相當充分的,尤其是1784年完成的《降B大調奏鳴曲》(K. 454),那是莫札特為了一位抵達維也納演出的義大利女知名小提琴家史崔娜薩奇 (Regina Strinnasacchi )而創作的,所以在融合小提琴與鋼琴上特別下了一翻工夫。首演時由莫札特親自彈鋼琴(留言欄錄音三)。

另一種新的嘗試,充分顯露在1787年完成的《A大調鋼琴與小提琴奏鳴曲》(K. 526)。在此曲中,除了上述的 concertant 效果的充分應用之外,莫札特更以精湛的對位手法,經常將小提琴的聲部與鋼琴的聲部叠在一起,讓小提琴與小提琴更緊密的融合在一起,而產生比其他同類作品更加緊湊、豐富的效果(留言欄錄音四)。莫札特到了維也納之後,有機會見識到巴赫的某些音樂,因而深受影響,而有效率的應用對位手法創作此曲。莫札特在 K. 454 與 K. 526 的創新,無疑預示了稍候貝多芬朝這個方向做的更多,我將在下一集接著講下去。

海頓的鋼琴室內樂

海頓的四十五首鋼琴三重奏,其實與莫札特的鋼琴與小提琴奏鳴曲相當類似,只不過弦樂的伴奏多了一把大提琴。當小提琴與鋼琴的右手,時而重複著相同的旋律,時而進行著旋律性的對話、製造 concertant 的效果之際,大提琴幾乎是被動的、完全的重複著鋼琴左手的低音聲部,如此而名符其實的成為鋼琴三重奏 – 整個音場以鋼琴為中心,加進來的兩把弦樂器,有助於把旋律歌唱的更充分,把色調渲染的更溫暖。

大抵而言,海頓早年為了業餘演奏者、或為了出版供應市場需求而寫的三重奏,會顯得比較簡易、寬鬆,他晚年離開宮廷的工作,到維也納活動後,為了某些比較重要的公開演出而創作的,會寫的比較緊湊、紮實,例如《G大調第39號鋼琴三重奏》(Hob. XV:25),完成於1795年他的第二次英國之行,首演於倫敦的公開場合,所以是後一類中的𠎀作(留言欄錄音五)。

這首三重奏的末樂章尤其很特別,它是以「吉普賽風格」譜成的,在十八世紀末預示了日後十九世紀的許多「匈牙利舞曲」式的音樂(留言欄錄音六)。

海頓建立的鋼琴三重奏基礎,將在稍後的浪漫初期,尤其被貝多芬與舒伯特擴展開來,我將在下一集繼續介紹。