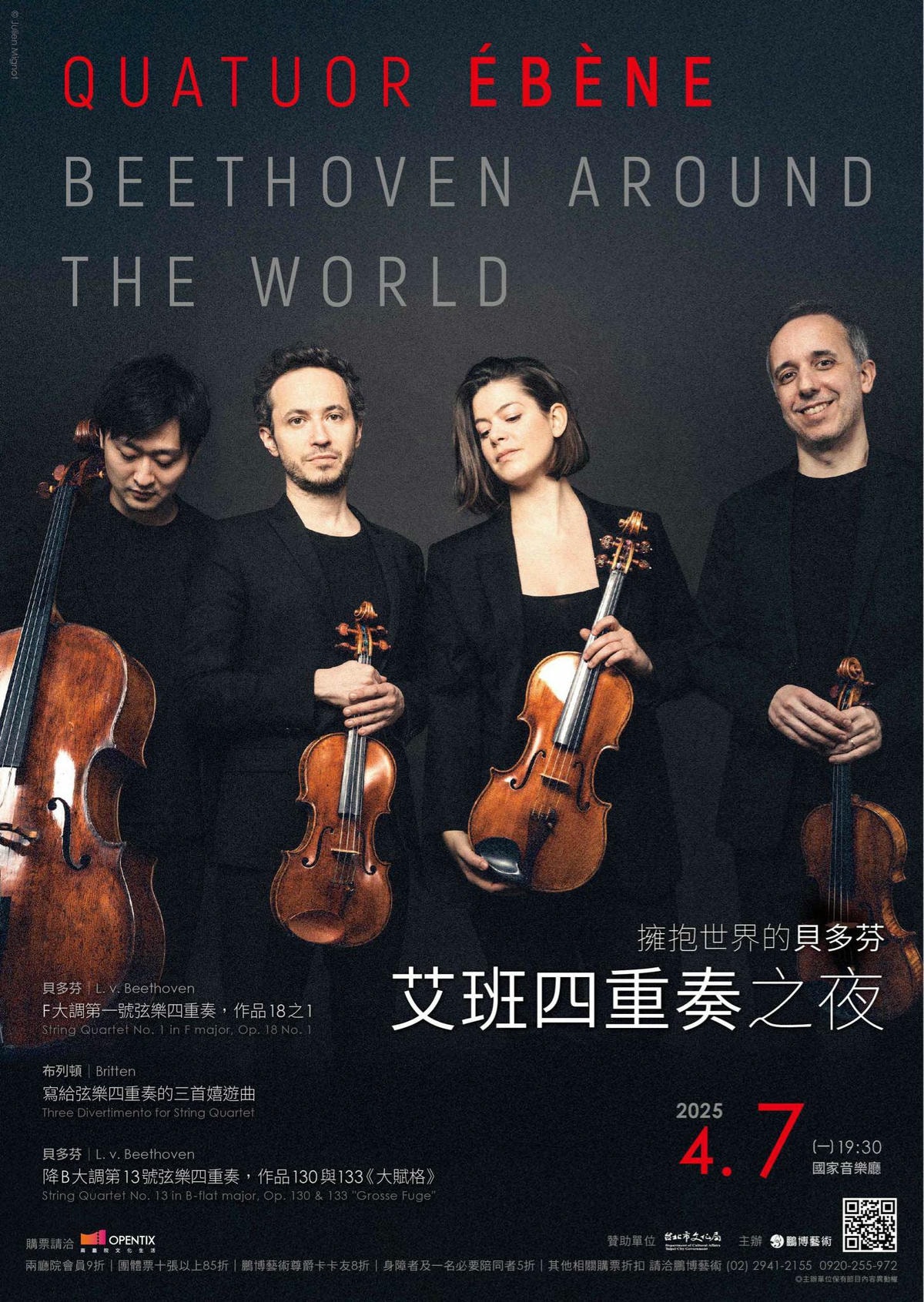

Pianissimo(很小聲的),或Pianism (鋼琴主義)?!- 「鋼琴室內樂」的形成與演變(一)

只要有用到鋼琴的室內樂編制,都可稱為鋼琴室內樂

不久之前,連續寫、貼了幾篇文,聊到了法朗克《鋼琴與小提琴奏鳴曲》,以及蕭頌《鋼琴、小提琴與弦樂四重奏的合奏曲》,曲中的鋼琴經常被一般人視為次要的「伴奏」;事實上,鋼琴在這些室內樂裡頭,不只不是伴奏,反而經常居於主導的地位。問題聊開來之後,有些欲罷不能,想把這些事情說清楚講明白,所以就一不做二不休的,嘗試把「鋼琴室內樂」的歷史,做個簡介。雖然是簡介,還是有不少東西必須交待,所以就分成三次來寫;今天先貼的第一篇,是關於它在巴洛克晚期的形成;改天再寫的另兩篇,是它更進一步在古典時期與浪漫時期的發展與演變。

然而首先必弄清楚的是,什麼是「鋼琴室內樂」?簡而言之,室內樂曲中,只要有使用鋼琴的,都可稱為鋼琴室內樂,從鋼琴與小提琴的二重奏,到「鋼琴三重奏」,也就是鋼琴與小提琴、大提琴一起演奏,或者「鋼琴四重奏」(鋼琴加上小提琴、中提、大提琴),以及「鋼琴五重奏」(鋼琴與弦樂四重奏)等。當然也還有鋼琴與管樂的室內樂,或者鋼琴與聲樂相結合的演出,這些先放一邊,暫時不去談它們,以後另有機會再說。

巴洛克晚期/前古典時期的大鍵琴室內樂

大家知道,鋼琴被發明於十八世紀初,必須等到該世紀中葉,也就是1750年以後,才逐漸普遍被使用。上述的各種鋼琴室內樂,就在這個時代開始形成。十八世紀被稱為「啓蒙的世紀」,因為社會風氣變得越來越開放、自由,「舊時代」的宗教、政治威權,將被新的思想取代。藝術的發展也變得親民、通俗化;先前巴洛克時期,經常被譜寫的比較繁複,對位語法大行其道的音樂,將簡化成旋律單純,以簡單的和聲為主的音樂。這個巴洛克時期之後、古典時期之前的過渡階段,比較合理的稱法應該是「前古典時期」(pre-classic period)。在這個十八世紀中葉,巴洛克時期主要的鍵盤樂器大鍵琴(harpsichord 英,clavecin 法)還是繼續被使用,鋼琴 (fortepiano,後來被簡稱為 piano)的普遍被使用,到了十八、十九世紀之交,終於將大鍵琴淘汰。

義大利三重奏鳴曲 (trio sonata):大鍵琴僅為支持和聲低音的伴奏

在巴洛克時期,大鍵琴主要是被用來彈奏持續低音 (basso continuo),也就是說,它在中、低音域彈奏連串的和弦,用來伴奏上方的旋律。我們就直接帶到巴洛克時期最重要的室內樂類型,那是源自義大利的「三重奏鳴曲」 (trio sonata) : 大鍵琴彈奏的持續低音,連同低音部,算是一個聲部;持續低音底下的低音部旋律線條,被大提琴或古大提琴重覆、加強。持續低音上方的兩把小提琴,演奏出的兩條交織的旋律,成為兩個聲部,與持續低音叠成三層,所以稱為「三重奏鳴曲」。

留言欄中附上的第一段錄音,是義大利作曲家柯雷利 (Arcangelo Corelli, 1653-1713)作品2第10號的三重奏鳴曲,注意聽或看一下樂譜上三個聲部的分配、交織,以及大鍵琴如何「墊底」在下面彈和聲。三重奏鳴曲在巴洛克時期結束之後,就不再被延續下去,所以它與鋼琴興起以後的鋼琴室內樂,可說是沒有任何關聯。

法國合奏曲 (concert):大鍵琴為主、弦樂器為輔

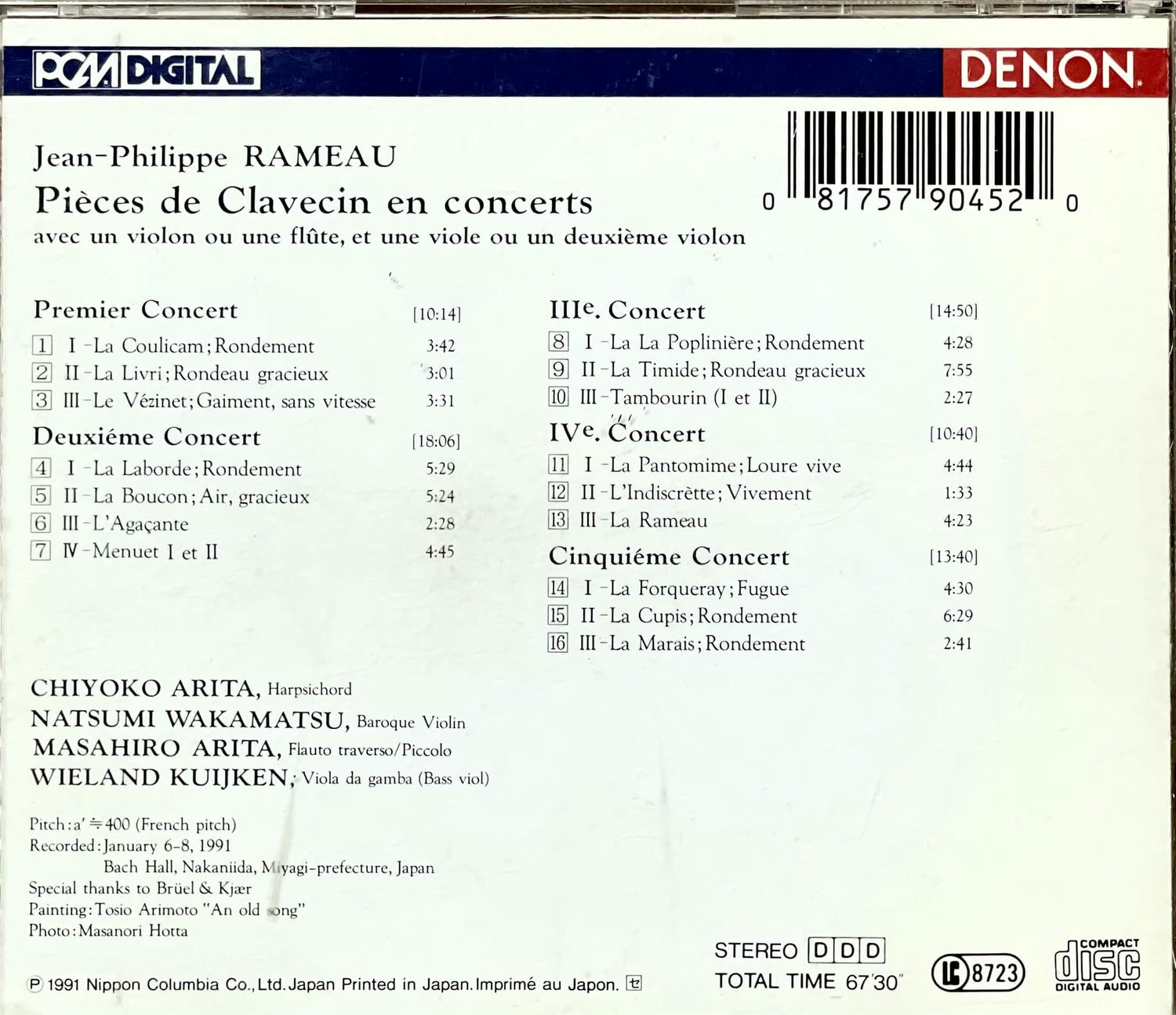

相對之下,另一種同樣有大鍵琴介入的室內樂,才是日後鋼琴室內樂真正的源頭:在巴洛克晚期,也就是十八世紀前半,大鍵琴音樂最盛行的法國,逐漸興起一種與義大利三重奏鳴曲很不一樣的室內樂,它是以大鍵琴為主、弦樂器為輔的,經常被稱為「合奏曲」 (concert),那個時代最著名的兩位法國作曲家庫普蘭 (François Couperin, 1668-1733)、拉摩 (Jean-Philippe Rameau, 1683-1764),都曾留下這種「合奏曲」的傑作。在此我只舉拉摩的《大鍵琴合奏曲集》 (Pièces de clavecin en concerts, 1741年出版),來說明這類法國室內樂的特色。

法式合奏曲的大鍵琴聲部為優先譜寫、其他聲部「隨意」(ad libitum)

拉摩在創作這些樂曲時,他的出發點是先譜寫大鍵琴曲,然後再加入其他演奏旋律的樂器,用它們來「伴奏」或陪襯大鍵琴;例如,以小提琴或長笛重覆大鍵琴右手高音的旋律聲部,以大提琴或古提琴重覆大鍵琴低音的旋律聲部。這樣子,大鍵琴曲由於其他旋律樂器的介入,就可產生更充分的共鳴、更多的音色變化,以及更到位的旋律演奏 – 大鍵琴的彈奏旋律,無論右手或左手,總是未能「歌唱」的很順暢、很有表情,加入弦樂器或長笛,就可以適度的彌補這種不足。所以這種法國式的「合奏曲」,大鍵琴是主角,附加的弦樂器或長笛是陪襯。

樂譜上甚至註明,附加的弦樂器是「隨意的」 (ad libitum);隨意的也就是可有可無,悉聽尊便,你買樂譜時,可以買大鍵琴獨奏曲版,獨樂樂一下,也可以買合奏版,找來會演奏弦樂器、長笛的朋友們,湊在一起玩室內樂,獨樂樂不如眾樂樂。

這類法式合奏曲中,大鍵琴所扮演的角色,因此與上述義大利的三重奏鳴曲正好相反:三重奏鳴曲裡頭,大鍵琴用來為兩把小提琴彈伴奏式的和聲;法式合奏曲則是用其他樂器來伴奏大鍵琴的主奏。

留言欄中,請聽的第二段錄音是拉摩《大鍵琴合奏曲集》,總共五集中的第一集,每一集都是由幾段短曲構成的一套組曲。請注意聽、看樂譜中,弦樂器如何經常重覆大鍵琴的聲部之際,做點細微的變化。

拉摩《大鍵琴合奏曲集》,第一集

留言第三段是合奏曲第五集的錄影,讓大家看看實際演奏的情況。

拉摩《大鍵琴合奏曲集》,第五集

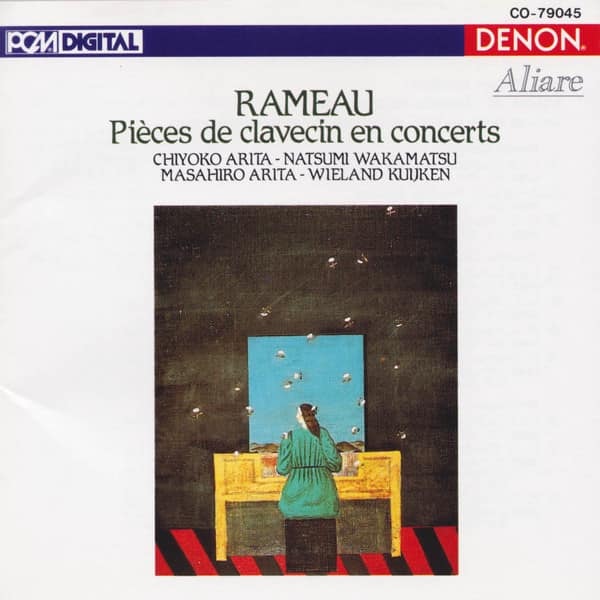

三十年前日籍音樂家演奏的拉摩大鍵琴合奏曲唱片

附上的照片,則是三十多年前的1991年,日本出版一張CD的封面與封底。這張CD是幾位日本演奏家,在比利時古大提琴演奏家維蘭德·庫伊肯 (Wieland Kuijken) 的指導下,進行的演奏錄音。每次重聽這張CD時,總會感嘆早在三十多年前,日本音樂界對「古樂」的領受、發揮,已經相當純熟。

以上介紹的「鋼琴室內樂的形成」,儘管只提到大鍵琴,而未提到鋼琴,但它的確是這類音樂的源頭。我將再寫的第二篇,就會進入鋼琴的時代,告訴大家如何「大𨫡琴合奏曲」如何演變成各種不同樂器組合的「鋼琴室內樂」,那將是海頓、莫札特開始活躍的時代,也就是十八世紀後半的事情了。