穆索斯基《展覽會之畫》(拉威爾改編)

(為「巴黎管弦樂團」2025年6月25日台北的演出而寫)

穆索斯基/拉威爾改編:展覽會之畫

我們不妨把上半場柴可夫斯基的《小提琴協奏曲》,與下半場穆索斯基的《展覽會之畫》做個比較,而提出一個問題:那一首在先,那一首在後?如果憑著直覺,很多人可能會說是《小提琴協奏曲》在先,《展覧會之畫》在後。然而事實卻相反:《展覽會之畫》創作於1874年,比完成於1878年的《小提琴協奏曲》早四年。此事實意味著,柴可夫斯基(1840-1893)與穆索斯基(1839-1881)活躍在平行的時空下。

然而出身於音樂學院,並且在學院中擔任教職的柴可夫斯基,與從小自學音樂,曾是軍官的「業餘作曲家」穆索斯基,在創作理念與作品風格上顯得大異其趣。柴可夫斯基與其他出受過學院教育的俄國作曲家們,一般而言,比較注重從古典到浪漫時期的西方音樂傳統,在傳統的基礎上做適度的創新。穆索斯基就像他「俄國五人組」中的同伴們一般,把俄國民族精神的發揮當成主要目標之際,充分啓靈於十九世紀中葉走在時代前端,敢於大膽創新的西方作曲家,尤其是白遼士(1803-1869)與李斯特(1811-1886)。

白遼士的兩趟俄國之旅(1847年;1867-68年),尤其對俄國五人組造成直接的影響。穆索斯基早年學作曲時,經常改編白遼士的作品當做練習;也經常彈奏李斯特的樂曲,練就非凡的鋼琴演奏功力。這兩項事實,都與《展覽會之畫》有關 – 這部非常前瞻性的樂曲,原曲是鋼琴獨奏曲。

就像白遼士的《幻想交響曲》一般,《展覽會之畫》也是一部「標題音樂」,但後者的創作靈感源自一系列的畫作。哈特曼(V. Hartmann)是與「五人組」頗有交往的一位畫家、建築師,1873年他去世後,次年年初聖彼得堡的美術學院為他辦了一場回顧展。穆索斯基看完展出之後,靈感泉湧,在短短三個星期內譜成了鋼琴獨奏曲《展覽會之畫》。

為何不直接稱為「畫展」呢?因為展出的不只有畫作,還有其他許多設計圖、建築草圖與模型。全曲主要的十段音樂,各自都就哈特曼的畫作天馬行空的發揮,而展現出許多大膽的創意;然後以一段稱為「漫步」的主題,一再反複的與「畫作」交錯出現,如此而形成有如舒曼的鋼琴曲《狂歡節》類似的效果,在充分變化中尋求統一感。

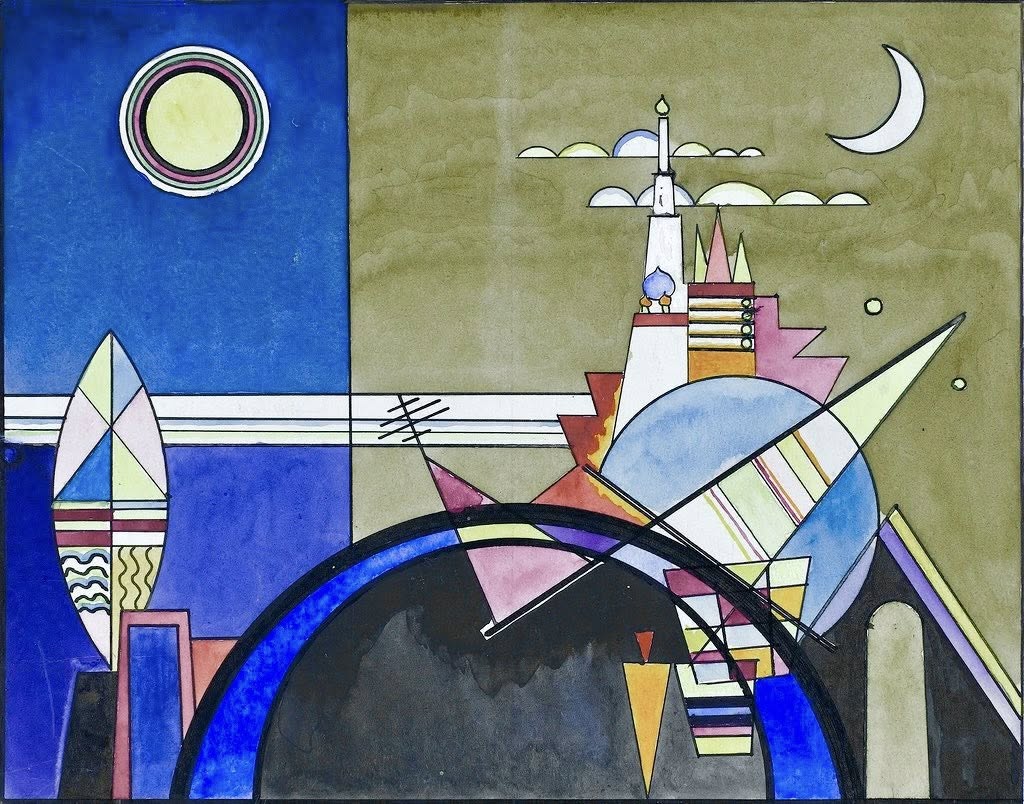

總共間歇出現五次的「漫步」段落,每次重現時都被加以變奏般的改寫,如此而表達出作曲者觀畫的歷程中,心境隨著畫境產生變化。穆索斯基藉音樂來渲染畫境,無獨有偶的,多年後的1928年,著名的俄國畫家康丁斯基(W. kandinsky)根據穆索斯基的這些音樂,創作了一系列畫作,藉著近乎抽象的效果來表達繪畫的「音樂性」。

穆索斯基並非寫實的用音樂去描繪那十幅畫,而是相當自由的、充滿想像的將原畫渲染成意象。這些「音畫」光怪陸離的效果一方面固然頗能吸引一般聽眾;為了生動的體現這些畫境而經營出來的獨特旋律、節奏、色彩、音響等,更能讓行家們驚嘆;這些畫境從兒童們天真無邪的嬉鬧爭吵,菜市場的嘈雜聲,經人性霸道、卑微的對比,歷史事蹟的思古悠情,到神怪傳說的滑稽神奇,俄羅斯風土人情的壯濶廣遠…。

穆索斯基本人的鋼琴演奏水準相當高,再加上創作此曲時以音樂表達為優先,而不太考慮日後他人是否彈得來;事實上它的難彈,造成了長久以來傳播上的障礙,直到近世才漸漸有鋼琴家們嘗試演出。《展覽會之畫》的難彈,主要並非像李斯特式的喧鬧的平行八度、超重的和弦音,以及其他種種快速音群、音階、琶音等做成的火熱的炫技效果,而是穆索斯基順著他的音樂取向,開發出來的種種險峻、變化太多、太突兀,有違鋼琴慣常彈法,而造成極度「超載」的「交響化」效果。

《展覽會之畫》鋼琴獨奏的原曲,當時並未出版。有感於此曲的太「粗糙」、險峻、艱難,同樣是「五人組」成員的李姆斯基-高沙可夫,在穆索斯基去逝之後,將全曲整理一下,把它「順」的緩和、細膩些,在1886年出版 – 就像他整理穆氏最巨大的作品歌劇《波利斯·古德諾夫》一般。例如,在「牛車」(Bydlo)這個段落,原曲從大聲開始,造成直接的震撼效果,李姆斯基卻將之改寫成弱音開始,做出牛車從遠處逐漸顯現的情景。

穆索斯基辭世之後,有些人建議將此曲改編成管弦樂 – 旣然它那麼交響化,就讓它用整個大樂團來演奏奏吧!首先付諸實行的是李姆斯基-高沙可夫的學生杜西馬洛夫(M. Touchmalov, 1891年首演)。接下來一直到近代,好幾個管弦樂改編版一再問世,其中最著名的是拉威爾的版本(1922年)。拉威爾的改編,是受到當時旅居巴黎俄國指揮家庫塞維茲基(S. Koussevitzky)的建議,他根據的是李姆斯基-高沙可夫整理、出版的鋼琴版。

早在十九世紀末,俄國五人組頗具前瞻性的音樂已在法國音樂界引起矚目,1889年在巴黎舉行的世界博覽會會中,李姆斯基-高沙可夫主導演出的兩場「俄國音樂會」,更讓一些法國人士耳目為之一新;其中兩位當時剛崛起的作曲家 – 德布西與拉威爾,更是深受啓發。拉威爾的《展覽會之畫》編曲,或者較早年的鋼琴曲《玻羅定風格的… 》(A la manière de Borodine…, 1913年),固然是對五人組的禮讚,五人組獨特、創新的語法,更顯著的影響這兩位法國兩世紀之交的法國音樂家。

德布西與拉威爾的音樂創作,把五人組的一些新穎的嘗試,發揮的更充分,處理更細緻且更富於變化,諸如:以調式取代傳統的大、小調,來創作旋律;「全音音階」的使用;以比較自由、多彩的和聲,取代傳統的「調性和聲」;擺脫「奏鳴曲式精神」,比較自由的形式安排;多樣化、細緻微妙的節奏、運音(articulation)的處理;精密、細膩的管弦樂器色彩調配等。有「管弦樂魔術師」之稱的拉威爾,它那兼具精確與魔幻的管弦樂法,尤其藉著《展覽會之畫》的改編而顯露無遺。拉威爾不只創作原創的管弦樂曲,還經常將他自己相當交響化的鋼琴曲改篇成管弦樂曲;《展覽會之畫》的改編,只不過是將他的拿手絕活發揮的淋漓盡致。

「漫步 1」:適度的快板,俄羅斯風格的;5/4拍子與6/4拍子的交錯;降B大調。

進行曲般的步伐,五聲音階的旋律被配上莊嚴的和聲,被小號與銅管呈現岀來。

一, 「地底精靈」:充滿活力的,3/4拍子與4/4拍子,降E小調。

從寛厚、無張力的「漫步」突然闖進這段詭異、幻想曲風的段落,曲中不同動機隨意、不協調的彼此叠置著,體現出哈特曼原創,具有醜怪滑稽圖像的胡桃鉗設計圖。音樂以不諧合和的音響、尖銳的半音效果、驚跳的節奏來突顯精靈的怪狀與蠢動。

「漫步 2」:相當悠然、柔美的中板,降A大調。

法國號與木管重奏出優美的旋律,好像將觀畫者引領到下一幅較具詩意的畫前。

二, 「古堡」:相當歌唱曲帶些感傷的中板,6/8拍子,升G小調。

一再輕柔反覆著的低音,彷彿是古代吟遊詩人撥彈著弦琴,伴奏著他自己悠遠的歌唱。古老調式的主旋律由中音薩氏管(薩克斯風)吟唱出來,在6/8拍子的韻律下輕輕飄動著。富於層次變化的伴奏,在委婉的不協音輕輕摩擦下,散發著傷逝的思古之悠情。

「漫步 3」:不太充分的的中板,沈重的,B大調。

僅僅八小節的變奏,有如時光隧道般,從上一幅畫古遠的時空帶到下一幅的現實世界。

三, 「推勒里宮花園」:不太充份的小快板,隨想的;B大調,4/4拍子。

巴黎塞納河右岸舊宮殿花園中,一群兒童嬉鬧、爭吵的生動速寫。轉到降D大調,音樂緩和下來的小段,好像有一位落單的,在旁靜觀、沈思著。靈巧多變的節奏,主要由木管樂器在高音域奏出;弦樂的以沒張力、不尋常的和聲陪襯著。

四, 「牛車」:始終沈重的中板,G小調,2/4拍子。

載重的波蘭鄉間牛車,逐漸駛進,又慢慢的遠離。笨重、一再反覆的頑固低音之上,低音號的獨奏宛如吼叫般的表達出,牛與車在爛泥的鄉間小徑中艱難前行。管弦樂巧妙編配、閃爍著微光的效果,把鄉野的空間感撐開來。笨重與粗獷在此成了令人驚嘆的正面修飾詞,用來形容斯拉夫民族的鄉野精神。

「漫步 4」:寧靜的,D小調,5/4、6/4、7/4、3/4拍子的交替。

細緻、猶豫的沈思;從上一曲的低沈尾韻中淡出,而逐漸過渡到下一曲的靈巧。

五, 「蛋殼中的小雞之舞」:活潑、輕巧的,F大調,2/4拍子。

原畫為哈特曼為一場兒童舞蹈所設計的裝扮;音樂以詼諧曲體現出小雞破殼而出的可愛、滑稽。詼諧曲主段由急速、活潑的管樂頓奏與弦樂撥奏帶出。中段(trio)裡頭,在延長的主音、鋼片琴與豎琴清脆透明音響的烘托之下,其他樂器奏出優美、略帶點裝飾音,宛如在夢幻中輕笑著的音樂,彷彿預示著柴可夫斯基舞劇音樂《胡桃鉗》中的「糖果仙子之舞」(1892年)。

六, 「山姆爾·戈登堡與施穆勒」:行板,降B小調,4/4拍子與3/4拍子。

畫展中原是兩幅波蘭猶太人的畫像,戈登堡是趾氣高昂的暴發戶,施穆勒則是哀聲嘆氣的窮光蛋。音樂中,暴發戶的狂妄、囂張,以附點音符、沈重的齊奏、專橫而帶著猶太人調式的吟誦呈現出來;裝弱音器的小號,以尖銳的、間斷的三連音,奏出窮光蛋的哀號。兩個段落先是前後出現,接著被叠在一起,宛如窮光蛋被暴發戶欺壓的透不過氣來。最後三小節,音樂沈緩下來,好像暴發戶打趴了窮光蛋之後,在結尾處還丟出一個突然而大聲的斥罵!

七, 「里默吉的市場」:活潑的小快板,一直很詼諧的;降E大調,4/4與3/4拍子。

法國中南部「瓷都」里默吉(Limoges),某露天市場中,鄉下人趕集、叫賣的熱鬧、生動場面,被以下的特殊效果體現岀來:滔滔不絕的快速同音反覆,饒舌般的三度音程,錯位的重音,班駁多彩、喚發著閃爍光芒的管弦樂總奏。最後四小節,稍微減速,細密的音符被錘打般的加強,不間斷的過渡到下一幅畫完全不同時空的情境…

八, 「羅馬的地下墓窟」:廣板,B小調,3/4拍子。

古羅馬時期,基督教傳播初期遭禁的時代,教徒們經常在隱密的地下墓窟(catacombae)中聚會、做禮拜。銅管樂器奏出的神秘的和聲,深沈的音響,帶出了墓窟陰森的氣氛,莊嚴的聖歌在其間飄蕩著;強奏與弱奏段落的交替所形成的對比,突顯了空間效果。音樂不中斷的進入下一個段落。

「藉死語融入死者之間(漫步 5)」:稍快的行板,悲歌式的;B小調;6/4拍子。

此段樂曲有如銘言般的標題 Cum mortuis in lingua mortua ,是一句拉丁文;拉丁文後來不再被廣泛的應用而成為「死語」。「藉死語融入死者之間」因此是走離上一幅畫之際,還遙想著它的古老意境。漫步的主題被譜成小調、徐緩、帶著感傷、相當自由的變奏。

九, 「母雞腳上的女巫小屋」:有活力的快板,猛烈的;未標明調號;2/4拍子,4/4拍子。

哈特曼設計的民俗風格時鐘,具現出俄國傳說中女巫巴巴雅嘉(Baba-Yaga)的詭異住處。主段以強勁、沈重的節奏,令人驚慌的休止符、不協和的音響,以及小號帶出的威嚇主題,表達出女巫的怪異可怕。速度變慢、密度變薄的中間段落,在三度震音颯颯作響的伴奏下,低音管、低音單簧管、低音號等,相繼奏出神秘、飄忽的旋律,渲染著魔幻。主段變化的復現之後,音樂不間斷的導入下一個段落…

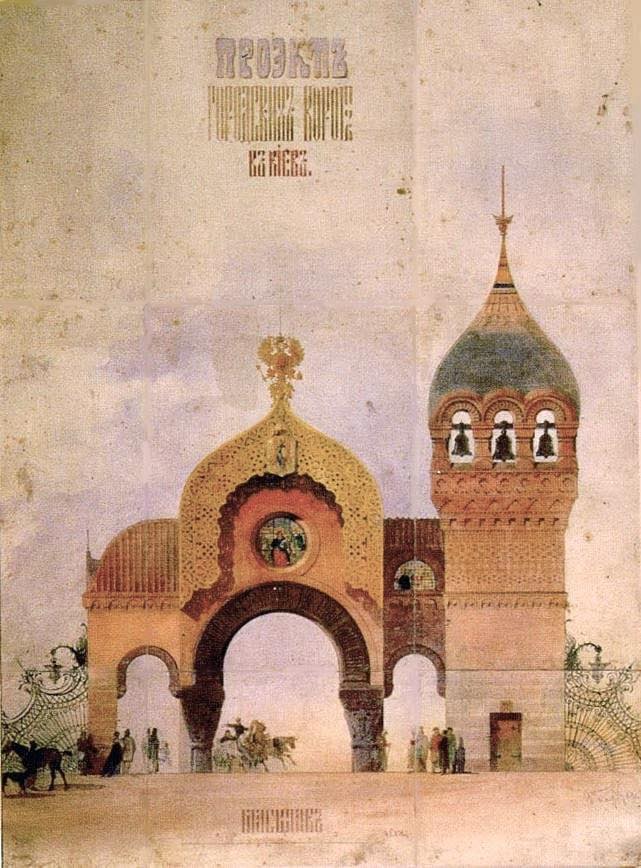

十, 「基輔的大城門」:2/2拍子的快板,莊嚴雄偉的;降E大調。

在壯濶和弦的烘托之下,與「漫步主題」類似的「城門主題」,呈現出雄偉古建築的意象;接著漫歩主題在鐘聲齊鳴的伴奏下,營造出東正教節日肅穆的教士合唱與壯觀的遊行行列;城門主題復現,鐘聲齊鳴;在寬濶的音域中,八度的重叠,整個樂團充分的諧鳴,將渾厚的氣勢推到最高點以結束全曲。