法朗克(César Franck)「小提琴奏鳴曲」、「小提琴與鋼琴奏鳴曲」,或「鋼琴與小提琴奏鳴曲」?

熱門的法朗克器樂奏鳴曲,該如何稱呼?

最近,有幾位小提琴家,陸續演出了幾場「小提琴獨奏會」,從二月初的列賓,一直到明天3月3日晚上的凡格羅夫。碰巧的是,這三、四場演出的節目裡,都有比利時裔法國作曲家法朗克的「小提琴奏鳴曲」,可見這首小提琴經典名曲的不同凡響。

小提琴家列賓與鋼琴家盧丹科一起來台演出那場「獨奏會」之際,這兩位俄國音樂音樂家也與來自義大利的「克里蒙納弦樂四重奏團」共同演奏了法國作曲家蕭頌的《D大調為鋼琴、小提琴與弦樂四重奏的合奏曲》(Concert pour piano, violon et quatuor à cordes en ré majeur )。那時,我曾貼了一篇文,提醒大家:這類有鋼琴介入的室內樂,不能把鋼琴當做是用來「伴奏」小提琴的「次要東西」。

古典CD的封面標示

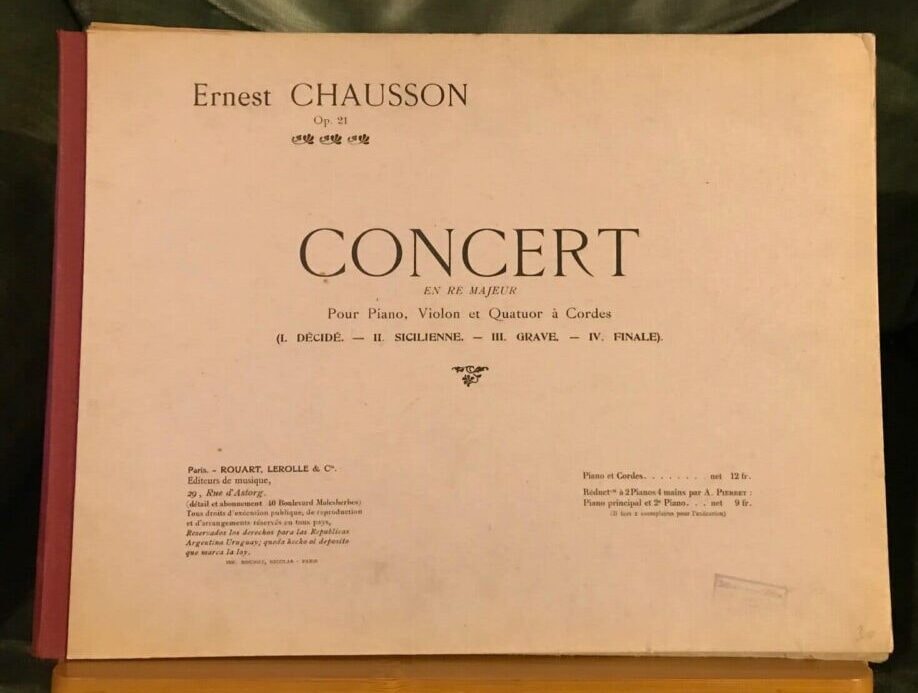

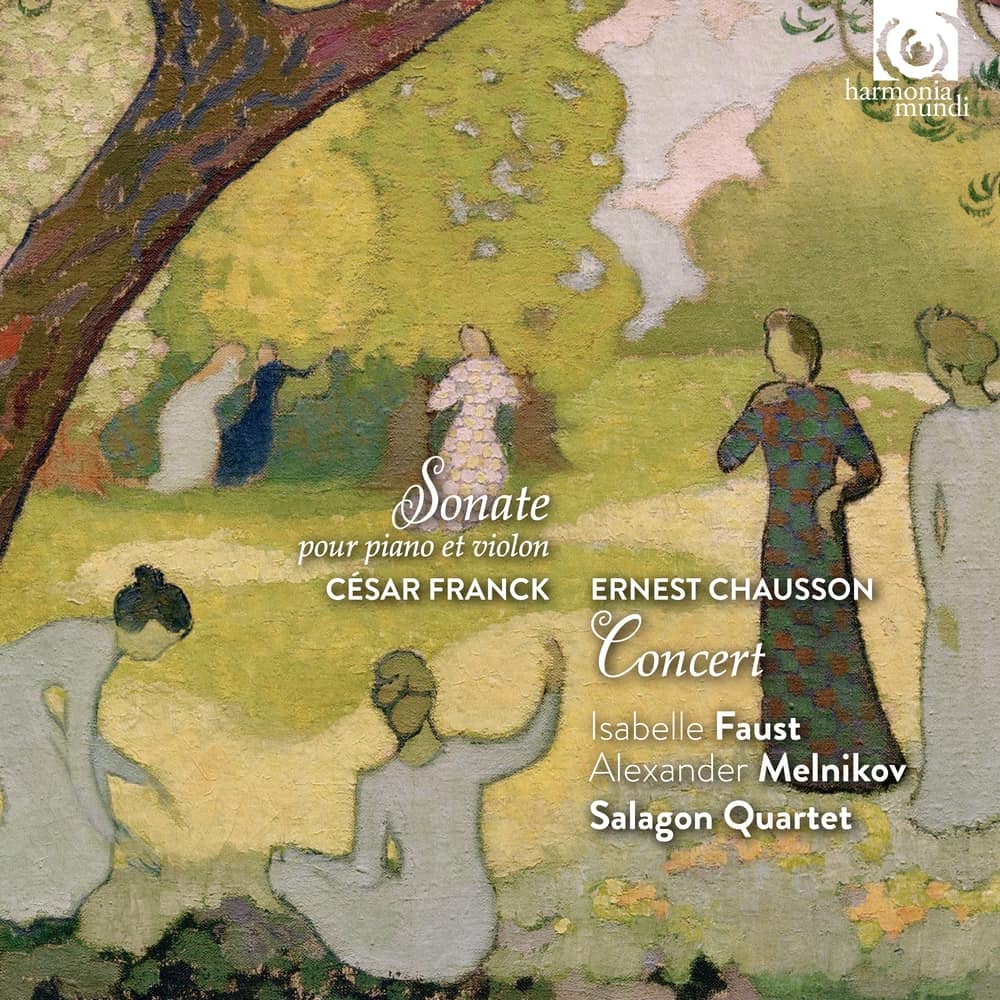

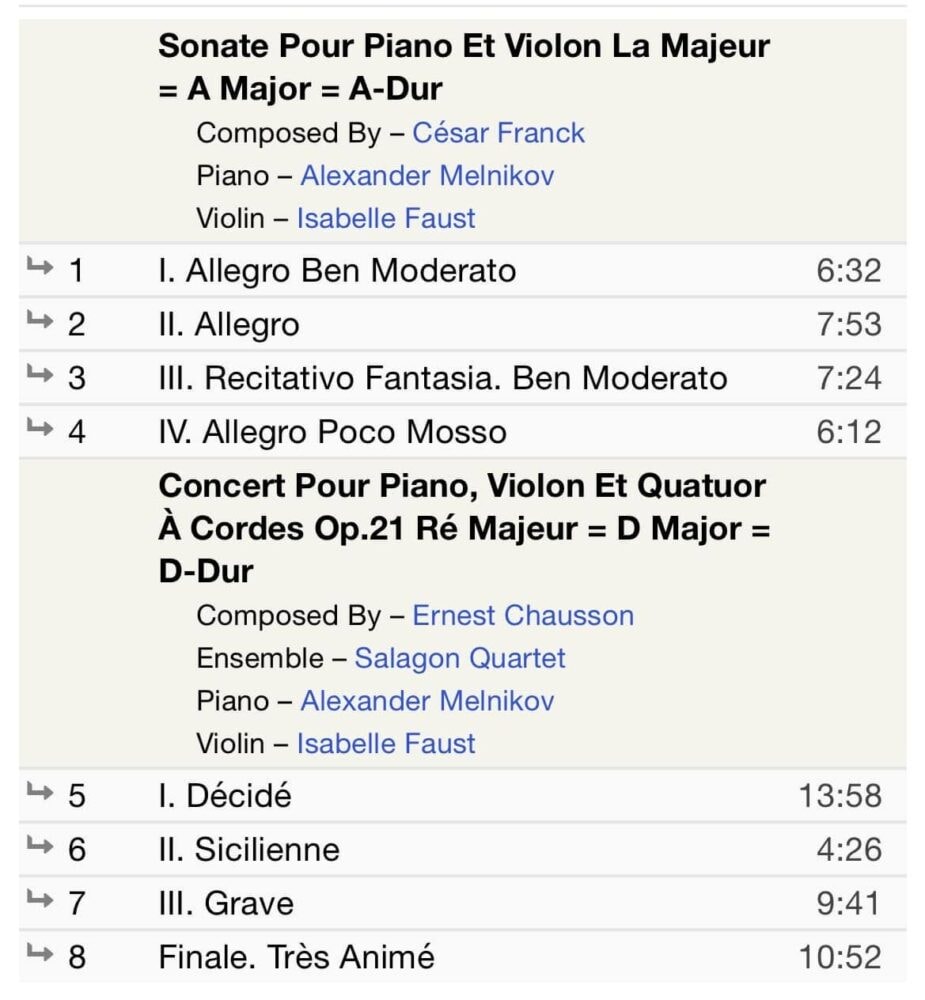

在寫那篇文時,我曾引用了一張CD的封面,說明這類「鋼琴室內樂」,鋼琴不只不是小提琴的「小弟」或「老二」,反而經常是獨當一面的「老大」,奈何一般人總是喜歡聽小提琴唱歌或表演雜耍,而將鋼琴當做伴奏或陪襯。現在我再將那張CD的封面與曲目表重貼一次,讓大家看看,不只蕭頌的「合奏曲」把鋼琴排在第一順位,蕭頌的老師法朗克著名的「奏鳴曲」,也是把鋼琴排在小提琴前面 – 《A大調鋼琴與小提琴奏鳴曲》(Sonate pour piano et violon en la majeur,請看附圖一與附圖二)。

原典版樂譜的封面標示

許多經常聽音樂的朋友們或許會說,在音樂界或市面上到處都看得到,這種小提琴與鋼琴一起演奏的音樂,要不然被簡稱為「小提奏鳴曲」,要不然就是「小提琴與鋼琴奏鳴曲」,反而很少看到是「鋼琴與小提琴奏鳴曲」的。我卻想提醒大家,這類音樂的重要作品,最初它們的原創作曲家們,經常是將鋼琴擺在小提琴前面。

我們不妨看看著名的德國「原典版」(Urtext)如何稱呼法朗克的這首名曲呢?請看圖三,是被稱為「鋼琴與小提琴奏鳴曲」。專職音樂家或是音樂系中的學生們,大家都知道,「原典版」乃是最忠實於樂曲手稿以及作曲家原意的樂譜出版,而儘可能不做任何更動、「註解」。不只法朗克的奏鳴曲,連貝多芬的多首同類作品,原典版一樣稍之為「鋼琴與小提琴奏鳴曲」(請看圖四)。

別讓稱呼影響了詮釋與欣賞鋼琴室內樂的本質

其實,怎麼稱呼都可以,重要的是去理解「鋼琴室內樂」的本質,才不會造成詮釋與欣賞上的誤解,這是等等我將要加以解釋的。

「小提琴奏鳴曲」的稱法非常普遍,儘管它省略了鋼琴,也未嘗不可,因為它簡單明瞭,不會「絡絡長(冗長)」 – 去看看YouTube, 所有這類樂曲都被稱為小提琴奏鳴曲,大家一看就知道指的是小提琴與鋼琴奏鳴曲的簡稱。然而這只是應用上方便的簡稱與俗稱,如果出現在海報、節目册或其他比較正式的地方,就顯得有些隨便,尤其對鋼琴演奏者的不尊重。

音樂系裡頭主修小提琴的學生開實習演奏會,海報上經常擺了很大張明星照或婚紗照般的、拿著小提琴的沙龍照片,上面寫著「X X X小提琴獨奏會」的字樣,卻把「鋼琴伴奏」的小照片放在不顯眼的一角。建議日後大家看到這樣的視覺呈現時,就不用去聽他們的聽覺呈現了。稱為「小提琴與鋼琴奏鳴曲」,也沒有什麼不對,因為樂譜裡頭,的確是把小提琴置於鋼琴上面。其實,這樣的稱法,即使在很正式的地方,也都是很常見,不用吹毛求疵的認為是不對的。

至於這類音樂的原創者,除了剛剛提到的法朗克、貝多芬,另外還有舒伯特、莫札特、海頓等許多作曲家,為何經常很鄭重的將鋼琴擺前面,稱之為「鋼琴與小提琴奏鳴曲」呢?因為他們最了解這類音樂的本質,知道在其中,整個音樂是以音響比較豐沛的鋼琴為中心,再將比較是旋律性的小提琴融入其中,而不是一般人認為的,鋼琴是用來「伴奏」小提琴的。

鋼琴與小提琴在樂器本質上就是不平等,鋼琴不是「伴奏」

其實,鋼琴與小提琴,由於樂器本質上的非常不同,兩者本來就是「不平等」的;如果把兩種本來不平等的東西,搞成了人為的平等,那就成了不自然的「假平等」。

以下是我自己經歷過的一件事實,足以用來了解這個現象:有一次,在一場我籌劃的解說式音樂會,預演的場合中,小提琴學生與鋼琴學生共同練習一個奏鳴曲的樂章。小提琴演奏者要求彈鋼琴的,把琴蓋壓低,或完全蓋起來,「以免鋼琴聲蓋過了小提琴」。那位彈鋼琴的學生很機靈,表示他不想這麼做,兩人就僵在那裡。彈鋼琴的就走下舞台,到觀眾席中找我評評理,我就大聲的向舞台上那拉小提琴的喊道:「還是讓琴蓋全開吧!」 那位小提琴學生突然僵在那裡,不知如何是好,好像大家都在欺負他一般。後來我私下向他解釋這類音樂「平衡」的道理,他好像有聽懂了。

「小提琴與鋼琴奏鳴曲」的平等、不平等問題,平衡、不平衡觀念的誤解,其實普遍存在於演奏詮釋、樂曲的錄音,以及聽眾的欣賞聆聽各方面。小提琴的線條,經常被演奏者刻意突顯,被錄音不自然的放大;聽眾們期盼著聽到小提琴的「獨奏」,而將鋼琴當做伴奏。

殊不知,作曲大師們在創作這些曲子時,其出發點正好與凡夫俗子們完全相反:讓兩種樂器都順性發揮,水乳交融。讓小提琴飄在鋼琴上,有如「滄海扁舟」般的,鋼琴是澎湃的汪洋,小提琴是在其中翻滾、浮沈著的小船。這種小提琴-鋼琴的互動關係,小船與汪洋的比喻,只要邊聽邊看樂譜,就更容易了解。

歷史上的鋼琴大師與小提琴大師合作演出此類奏鳴曲時,鋼琴並非「伴奏」

在先前,音樂演奏的「英雄時代」,卓越的小提琴與鋼琴大師,經常連袂演出,同台獻藝或錄音,當海菲茲與亞瑟·盧賓斯坦共同演奏法朗克的奏鳴曲時,海菲茲應該不會把盧賓斯坦看成是伴奏。同樣的,法國的提波(Jacques Thibaud)與柯爾托(Alfred Cortot)同台時,前者一定不會將後者當成「小弟」。

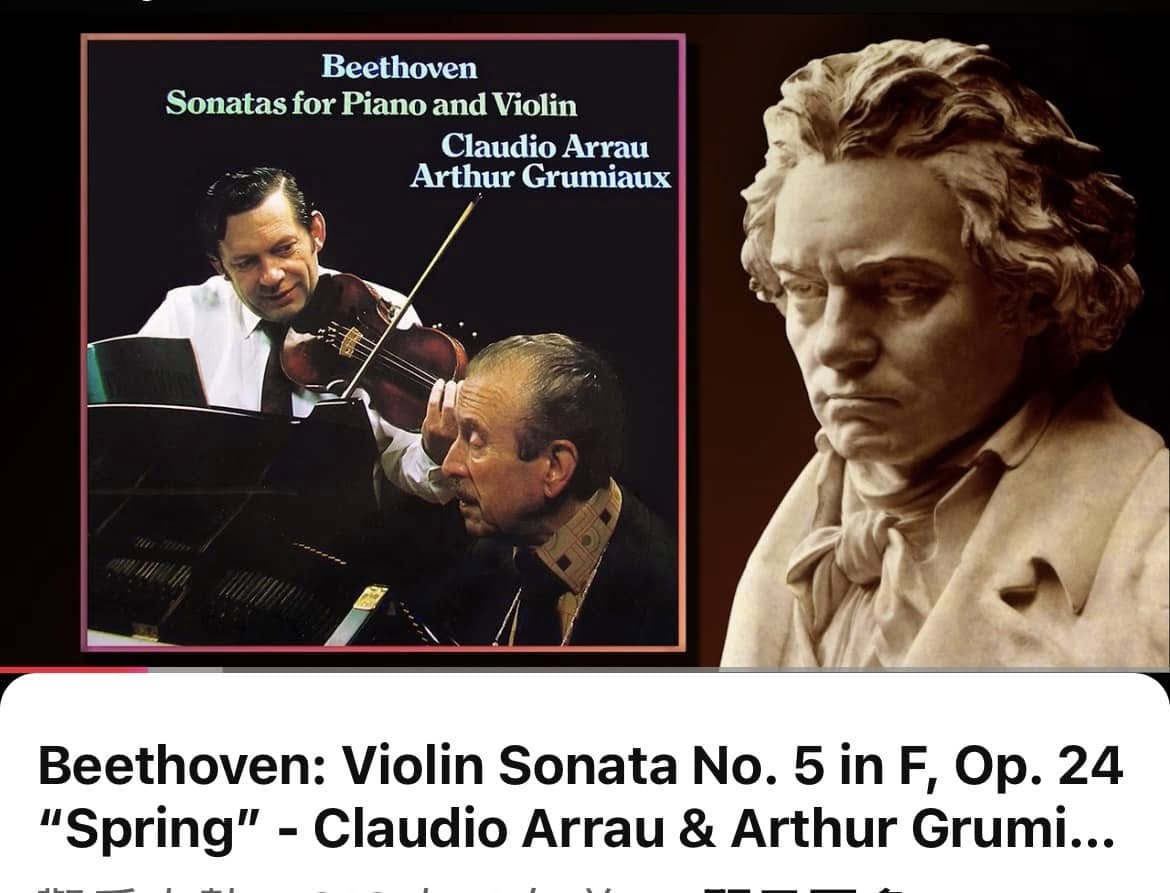

留言欄中所附的格魯米歐(Arthur Grumiaux)與阿勞(Claudio Arrau)共同錄製的貝多芬「春之奏鳴曲」,也是相同的道理。注意,這個錄音,阿勞的名字擺在上方,格魯米歐放在下方。

到了今天,音樂被當成 show-business 經營的時代,英雄時代已成過去,很少天王、天后級的大師,能夠像以前一般𢹂手演出;由於成本上的考量,傑出的小提琴演奏者到處飛來飛去,舉行「獨奏會」時,隨身帶著一位「伴奏」,就成了慣例。這些伴奏,經常不是很有名,但彈的很好的,卻屢見不鮮。重點在於,不要把他們當做伴奏,讓他們與小提琴大師們一起好好表現。

明晚(3月3日)將在台北國家音樂廳登台的「凡格羅夫/奧謝京斯卡揚重奏音樂會」,主辦單位推出的文宣已做的很好 – 它不再是著名小提家的「獨奏會」,而是一場「重奏音樂會」,兩位演奏者的宣傳照片擺得一樣大,不再有主屬之分。這無疑是一大進步,期盼它能帶動日後的正向風氣。