「世紀末」的超脫- 德布西與他的時代

(2018)今天三月二十五日,是德布西(1862-1918)辭世百年紀念日。將《Muzik 謬司客音樂月刋》三月份中,我所寫的一篇文章貼出,供大家參考。

長久以來,一般人慣稱德布西(1862-1918)時代的法國音樂為「印象派音樂」,事實上,德布西活躍的十九、二十世紀之交,盛行於1860年代到1880年代的印象主義繪畫,早已成為過去,新的思潮、藝術風格已經取代了印象主義的種種特徵。德布西等同於「印象派作曲家」的誤解與迷思是如何產生的?德布西的音樂如何反映、體現法國「世紀末」(fin de siècle)的背景與美學?

眾口鑠金「印象派」

1900年,德布西管弦樂組曲《夜曲》(Nocturnes)的前兩個樂章〈雲〉(Nuages)與〈節慶〉(Fêtes)首演之後,樂評人杜丁納(Jean d’Udine)以如下的詞語來形容它們:「美妙的印象派交響曲」,這應該就是用印象派一詞來形容德布西音樂的起始。日後,這類稱呼很快就傳播開來,經常有人把他與印象派的主將莫內(Claude Monet, 做比較。在這兩世紀之交,印象派畫家們共同活動,一起辦畫展的時代,早已成為過去;印象主義繪畫也逐漸從先前的不被理解,變成了被接受、認同。

德布西在那時雖已開始活躍於樂壇,名氣還不是很大,有人把他比擬為「音樂界的莫內」時,他不只不公開表示反對,反而覺得與有榮焉,因為當時莫內的名聲已如日中天。可是在歌劇《佩列亞斯與梅麗桑德》1902年首演成功之後,德布西逐漸成為法國最重要的作曲家,那時他本人對「印象派音樂」的稱法,不再保持緘默,而提出反對;他甚至宣稱:「我所嘗試的,其實是與某些笨蛋稱為印象主義完全不同的東西,該詞實在被誤用到極點,尤其是樂評家們」。

「印象主義音樂」的概念就這麼一直傳播䦕來,直到二十世紀以後的今天,甚至在台灣,「印象樂派」一詞都廣泛的被使用在音樂課堂中,彷彿教師們只要把德布西、拉威爾的音樂,跟莫內、雷諾瓦的任何一張畫相提並論、互相比較,就功德圓滿,而且還讓學生們在「跨領域」的認知上受益匪淺,也讓音樂老師得益揚揚 – 向來不諳美術史,居然也可在一瞬間,成了美術行家!殊不知所有這些人,不論國內外,都成了百年多以來,以訛傳訛的犧牲品而不自知。

事實上不只在音樂界,甚至在整個文化界,大部分人都認識不清的將法國十九世紀後半的所有繪畫都泛稱為印象派、印象主義。例如多年來,在台灣舉行的幾次大型法國繪畫展,諸如「黃金印象」、「法國繪畫三百年展」、「橘園美術舘珍藏展」、「奧賽美術館國際巡展」,群眾們趨之若鶩的前去爭看印象派,却普遍的不知道,法國在1880年代,印象派了不起的功業已經完成,並且逐漸成為過去式之後,將興起另一股同樣重要的繪畫潮流;而這股被行家們泛稱為「象徵主義」(symbolism)的潮流,經常被一般外行人大而化之的看做是與印象派類似的。

問題就出在於,德布西活躍的1890年代之後,一直到第一次世界大戰結束前,已不再是印象派的時代,而是象徵思潮盛行的「世紀末」。想瞭解德布西音樂的本質與精髓,就必須朝這方面思考,才能免除時代上與美學上的錯誤。

從印象派到象徵思潮

德布西出生、成長、學習的1860年代直到1880年代,正好是印象派興起、活躍的時期;但是他逐漸崛起、成名的1890年代以後,印象派的活動已結束,取而代之的是象徵思潮的種種流派。

德布西進入成熟階段的力作《牧神午後前奏曲》,是根據象徵主義的領袖馬拉梅(Stéphane Mallarmé)的詩作譜成的;1894年,該曲首演的成功,讓德布西得以順利的進入法國樂壇。為了將德布西的音樂,與同時期的美術進行「類比」的認知,首先我們必須分辨印象主義與象徵主義各自的特徵,以及它們之間的差異。

印象主義其實是在工業革命帶動工、商業急速發展,現代化社會逐漸形成之際,應運而生的繪畫潮流。十九世紀中葉,有些藝術家們,一方面擺脫了當時古典-學院派繪畫的因循保守,另方面則背離了浪漫式的主觀想像,將他們眼中所見的周遭環境變化,人們日常生活的情景,盡可能忠實的、客觀的描繪出來,稱為寫實主義(realism)。

比寫實主義稍後的1860年代,一直到1880年代,一批深受寫實精神影響的年輕畫家,他們不只忠實的描繪現實社會的種種景象、事物,還透過仔細的觀察、研究、分析,將描繪對對象的光影、色彩的氛圍與變化突顯出來,這就是印象主義。

寫實主義與印象主義一脈相承,體現了十九世紀中大行其道的,由孔德(Auguste Comte)等思想家所提倡的、強調科學精神的「實証主義」(positivism),並且將謝弗勒爾(Eugène Chevreul)的色彩學理論,應用在實際的繪畫創作上,強調互補色並置時產生的鮮明、生動、閃爍不定的效果。印象派畫家們充分的解放了色彩,完成了西方繪畫史上的「色彩革命」。

工、商業的持續發展,社會的越來越富裕,使得法國在十九世紀末進入了所謂的「美好年代」(belle époque), 然而這種因富裕、繁榮而形成的漂亮社會的表面下,卻潛藏著許多動盪不安;整個歐洲所有的不安定,最後有如定時炸彈般的被引爆成第一次世界大戰。因此,大約從1880年代直到1914年的兩個世紀之交,雖美其名為美好年代,其實也是人心惶惶的「世紀末」- 多麼矛盾的一個時代!

在「世紀末」,強調科學精神、實証主義的寫實-印象畫風,逐漸成了過去式,新的時代思潮逐漸浮現 – 象徵主義將主導世紀末藝術的發展,不諞是文學、戲劇、音樂、舞蹈、建築或美術。象徵思潮下的法國藝術,體現出當時知識份子們,對科學精神、唯物主義高度發展的不滿;他們想像著擺脫、逃避那個虛胖、泡沫化的「文明社會」,把藝術的國度當成是逃避現實的心靈避風港,想在其中尋求超凡脫俗的白日夢。

因此,象徵主義是寫實-印象的反作用,在其中,平凡的現實被虛無飄渺的夢境、幻境所取代了,唯美的憧憬驅逐了先前平鋪直敍的寫實,唯心的探索趕走了唯物的追求,散文成了詩。

「我想寫作我的音樂之夢」,德布西如是說。「德布西,是個謎!」 他的同僚馬斯內(Jules Massenet)這樣形容他。他曾參加象徴派領袖馬拉家中著名的「星期二沙龍聚會」;他經常為象徵傾向的某些報章雜誌撰文,例如《白色雜誌》(Revue blanche); 他如何與象徵主義份子們的互動交往;他怎麼受到象徴文學的啓發…… 所有這些細節,不能在此詳細,請看我所寫的一本書《您說是印象派音樂? – 德布西的室內樂與管弦樂》(國立中正文化中心出版,2008年)。

逆時光隧道而上 – 回到古代

象徵思潮下的法國繪畫,由於流派頗多,經常造成大家的困擾;其實這些派別或學說,並非眾説紛云,而是具有共同的傾向,彼此之間相互溝通、激盪。以下是主要的一些派系、學說:

一、狹義的象徵主義繪畫

主要的畫家有:摩洛(Gustave Moreau), 德.夏凡尼(Pierre Puvis de Chavannes), 荷東(Odilon Redon)。

二、英國的「前拉斐爾畫派」(Pre-Raphaelite Brotherhood)

主要成員:羅賽堤(Dante Gabriel Rossetti), 米雷斯(John Everett Millais), 韓特(William Holman Hunt), 布朗(Ford Madox Brown). 這個英國畫派,在世紀末的巴黎頗受歡迎。

三、以高更(Paul Gauguin)為首的「阿汶橋畫派」(École de Pont-Aven)

高更影響深遠的畫作,也被稱為「後印象主義」(post-impressionism)。

四、德尼(Maurice Denis)創立的「納比派」(nabis)

或譯為先知畫派。

五、以秀拉(Georges Seurat)為首的「點描派」(pointillism)

或稱為「新印象主義」(neo-impressionism)。

六、原先是印象派的畫家,到了世紀末時,受到象徵思潮的影響,而擺脫印象派的畫法,去尋求新的創作方式,諸如莫內、雷諾瓦(Auguste Renoir)、畢沙羅(Camille Pissarro)晚年的創作。

七、「新藝術」(art nouveau). 世紀末興起的建築、室內裝飾風格。

八、世紀末的幾種美學思想: 「唯美主義」(aestheticism), 「頹廢主義」(decadentism), 「神秘主義」(occultism), 「神智學」(theosophism),異國風(exoticism), 日本風(japanism).

這些流派、學說、風潮,經常被當時的作家、藝術家們自由的應用在他們的創作上,用來體現出某種「不在現場」(pas sur les lieux)的美學 – 在時間、空間上,擺脫現實世界的平淡無奇;到遙遠的時空之外,去尋求超凡脫俗、虛無飄渺的詩境。先舉例說明時間上的超脫現實。

興起於十九世紀中葉的英國的「前拉斐爾畫派」,倡言「回到拉斐爾之前」,也就是比文藝復興時期主要畫家拉斐爾(Raphael, 1483-1520)更古老的時代,以便脫離英國十九世紀維多利亞女王統治之下,藝術創作的因循保守,以及工業革命後,藝術創作高度的被物化。此畫派嘗試回到手工藝盛行,心靈與宗敎性主導一切的中世紀,去尋求純粹高超的精神性。

德布西是前拉斐爾畫派的愛好者,從年輕時期就收藏這類畫作的複製品;他早年創作的清唱劇《天國的少女》(La Damoiselle élue, 1887-1888年),是根據此畫派主要畫家羅塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)的同名畫作,以及該畫的題詩,當做歌詞,譜成的。不論是原畫作或德布西的音樂,都流露著古樸、悠遠的靈性。還有許多這類逆著時光而上,到古老的年代去尋求靈感的例子,我只能列舉幾則比較著名的。

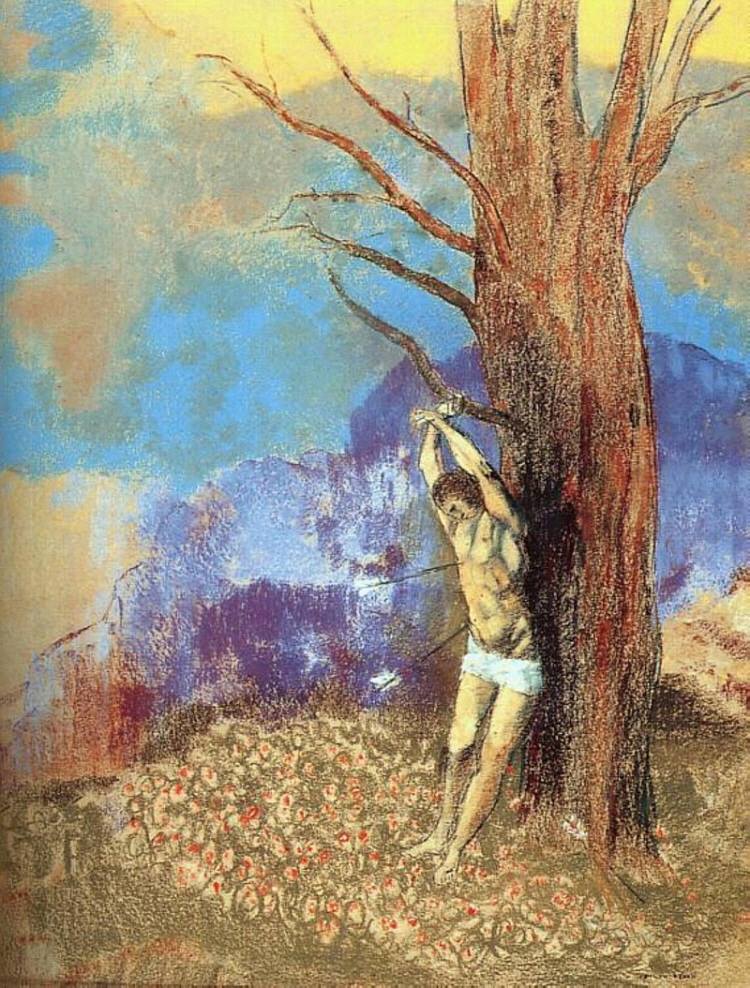

德布西的「神秘劇」(mystère)《聖賽巴斯提安的殉敎》(Le Martyre de Saint Sébastien, 1911年),是回到基督教早期的傳説;幾乎在相同的年代,象徵派畫家荷東也畫了兩幅類似的畫作《聖賽巴斯提安》(1910年、1913年)。德布西的某些藝術歌曲與合唱曲是根據文藝復興時期的詩作譜成的,例如無伴奏合唱曲《查理.德.奧爾良的三首香頌》(Trois Chansons de Charles d’Orléans, 1898年)。根據象徵派領袖馬拉梅的詩作譜成的《牧神午後前奏曲》,是回到古希臘的傳説。《鋼琴前奏曲第一册》開頭的第一曲〈德爾斐的女舞者〉(Danseuses de Delphes) 的靈感,出自羅浮宮一尊古希臘的石雕。《鋼琴前奏曲第二册》第十曲〈臓器罐〉(Canope), 與古埃及有關。

德布西的好幾套鋼琴組曲與藝術歌曲集,是回到法國的十八世紀初,也就是拉摩、庫普蘭的時代,也是畫家華托(Antoine Watteau, 1684-1721)的時代,那是法國藝術史上的一個黃金時期。《貝加摩組曲》(Suite Bergamasque),《優雅慶典》歌曲集(Fêtes galantes), 懐念著那個古老而美好的時代,《為鋼琴》組曲(Pour le piano )彷佛暗示著,那不再是為大鍵琴而寫的,而是現代的鋼琴組曲。鋼琴曲《快樂島》(L’Isle joyeuse) 憧憬著華托畫作的悠遠、美好詩意,華托的原畫作《愛神島之遊的登船》(Embarquement pour Cythère, 1717年),則嚮往著更加古老的古希臘傳說。

天涯海角之外 – 神遊他鄉

「當我們沒什麼錢可以去旅行時,只好用想像取代它」,德布西這麼說。畫家高更則克服種種困難,不惜拋家棄子的,漸行漸遠的去旅行 – 不只是生活上的,更是藝術上的旅行;從法國本土偏遠的布列塔尼半島、普羅旺斯,直到海外南太平洋的島嶼。波特萊爾(Charles Baudelaire)《惡之華》中的著名詩作〈邀遊〉(L’Invitation au voyage), 彷彿召喚著世紀末的人們,到天涯海角之外,去做心靈之旅:「….. 那兒,只有秩序和美好,只有豪華、寧靜與逸樂」。

心靈上的神遊,可以虛無飄渺,漫無邊際。十九世紀後半「世界博覽會」的盛行,許多東方文物、民藝品的被別進到歐洲,帶動了世紀末「異國風」、「日本風」的潮流。德布西就像他同時代的一些知識份子般,熱衷於這些潮流;他本人不只收藏一些古埃及、遠東的古董,日本的浮世繪,還把他自己對遠方、他鄉的嚮往,體現在他的音樂創作之中。

鋼琴組曲《版畫》(Estampes),彷彿影射著日本的版畫藝術浮世繪;其中的第一曲《寶塔》(Pagodes), 很自由的體現出他在1889年巴黎世博會中聽到的,來自遠東的一些音樂的效果,尤其是爪哇的甘姆朗(Gamelan)音樂。兩套鋼琴組曲《意象》(Images I , II), 它們的主標題「意象」,指的是非寫實的意境的渲染。

《第二册意象》的第二曲〈月落古寺〉(Et la lune descend sur le temple qui fut), 就如同《前奏曲第二册》的第七曲〈月光露台〉(La Terrasse des audiences du clair de lune)一般,都指涉著東方的意境。管弦樂曲《海》(La Mer)鋼琴四手聯彈版的封面圖像,取材自葛飾北齋的浮世繪名作〈神奈川沖浪裡〉(1831年)……

意象只用來經營、渲染某種遙遠、夢幻的意境,而不在乎真實牲。因此,德布西音樂中的古希臘、古埃及、古代的歐洲、印度、日本、英國、西班牙等等,只是一些做白日夢的「藉口」;這些古老、悠遠的時空背景,並不是真實的被考証出來,而是用來經營稀罕、珍貴的、前所未聞的新穎音響的藉口 – 不是一般人熟悉的大、小調,而是各式各樣的調式旋律(教會調式、五聲音階、全音音階、吉普賽音階、弗拉門哥音階等);稀罕的和聲(平行和弦,增三和弦,連串不加以解決的七和弦、九和弦的銜接,以及其他種種不按正規解決的變化和弦);古樸、高雅、半透明的樂器色彩調配;細緻微妙的節奏、力度、運音變化。

「人間天堂」的幻象

與象徵傾向美術類似的,德布西的音樂在逃脫現實之際,經常沒有明確的時空,而體現出某種「到處都在,也到處都不在」(Partout nulle part),也就是「無處不在」的虛幻 – 在那𥚃?在何時並不重要;重要的是高超、永恆的美感,神秘、曖昧的詩意。例如,德布西最大規模的作品,歌劇《佩列亞斯與梅麗桑德》就像童話一般,是「很久很久以前某個地方」的故事;全劇一開始,打獵時迷失在森林中的城堡主人哥勞,巧遇同樣迷失在森林中的少女梅麗桑德來自何處何方,是什麼名字、什麼身份,梅麗桑德卻不知道或不想回答 …..

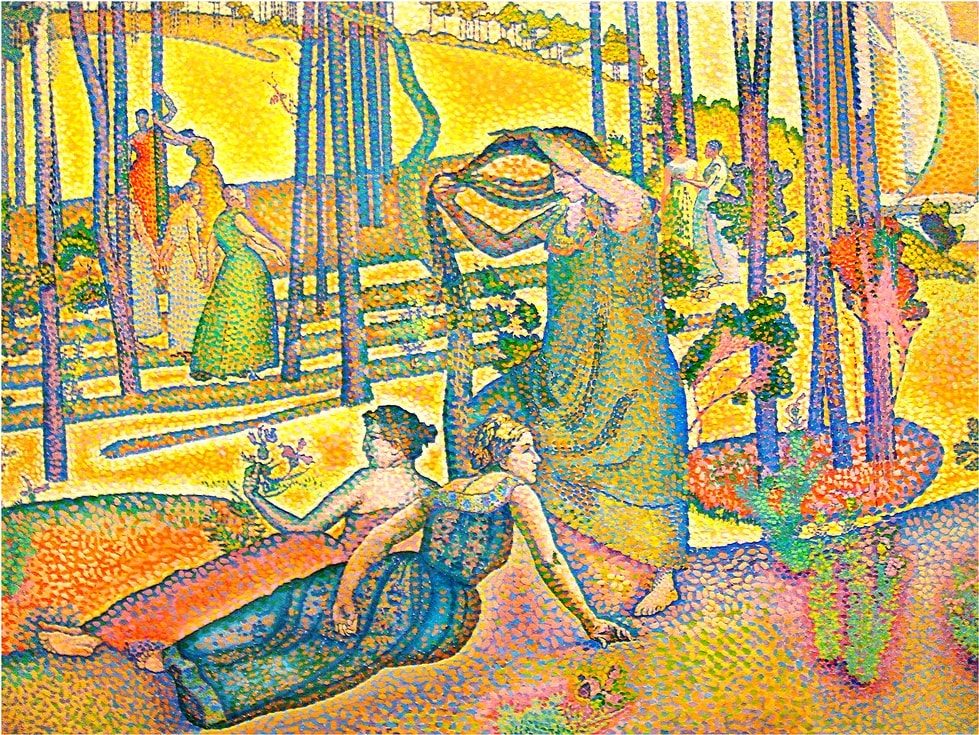

象徵主義美術,經常將現實生活的情景,處理的如夢似幻,將現實世界渲染的有如人間天堂一般的高超美好。例如,點畫派的首創者秀拉的代表作《大碗島的星期天下午》,把巴黎西北郊塞納河島上,一個散步、休閒的情景,昇華的有如幻境一般。另一位點畫派畫家克羅斯(Henri-Edmond Cross)的《向晩的氣氛》(L’Air du soir),就像德布西的鋼琴曲〈聲音與香氣在向晩的氣氛中迴旋〉(《前奏曲第一册》第四曲)一般,都是乞靈於波特萊爾的詩作《黃昏的和諧》(Harmonie du soir)。這類點畫派繪畫般的詭奇幻影,據說相當類似於世紀末一些「頽癈派」人士,吸食鴉片等迷幻藥之後的幻覺。在世紀末,這些迷幻藥被俗稱為「人間天堂」(paradis artificiels), 象徵主義的先鋒波特萊爾,早在1860年就推出一部著作,論述迷幻藥的現象,書名就叫《人間天堂》!

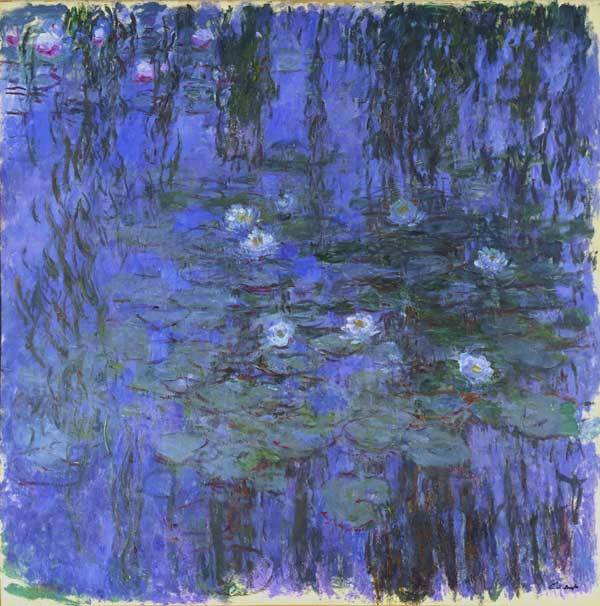

鴉片、迷幻藥或許有害於心理、生理而令人又愛又怕,藝術的「人間天堂」卻是相當「形而上」、至高無上的。因此,不只點畫派,幾乎所有世紀末的藝術家們,都在創作中尋求這種純粹、高超的永恆境界 。例如印象派最知名的畫家莫內(1840-1926),他在晩年功成名就之後,已逐漸擺脱先前寫實傾向的印象主義畫風,大約在1890年代以後,畫的越來越夢幻、抽象。他晩年的一些系列畫作,最能體現出這種「象徵化」的傾向,諸如「盧昂大教堂系列」、「睡蓮系列」、「日本橋系列」等。

另一位印象派主將雷諾瓦(1841-1919),也有類似的傾向。1880年代最後幾年,雷諾瓦逐漸擺脱先前以藍色調為基調的印象主義畫法,進入了以暖色調為主的所謂「珠彩時期」,諸如他的一系列「浴女」圖、「鋼琴前的少女」,畫中煥發著抽象、飄逸的音樂性,彷彿我們可在畫中聽到音樂一般。有精研過美術史的人,會去判斷出這種印象、象徵精神的分別;外行人則把所有十九世紀後半直到二十世紀初的繪畫,全都籠統的稱為印象派。

對「音樂性」的嚮往,是所有世紀末作家、藝術家們的共同目標;音樂在那個時代成為最崇高的藝術。長久以來,德布西被稱為印象派作曲家,被人家認為他向印象主義繪畫學習,然而這種見解,不只是有違實情,而且是本末倒置的。在德布西逝世百年之後的今日,必須把這些基本的謬誤改正過來,才能夠真正瞭解德布西音樂的獨特。

附圖說明:

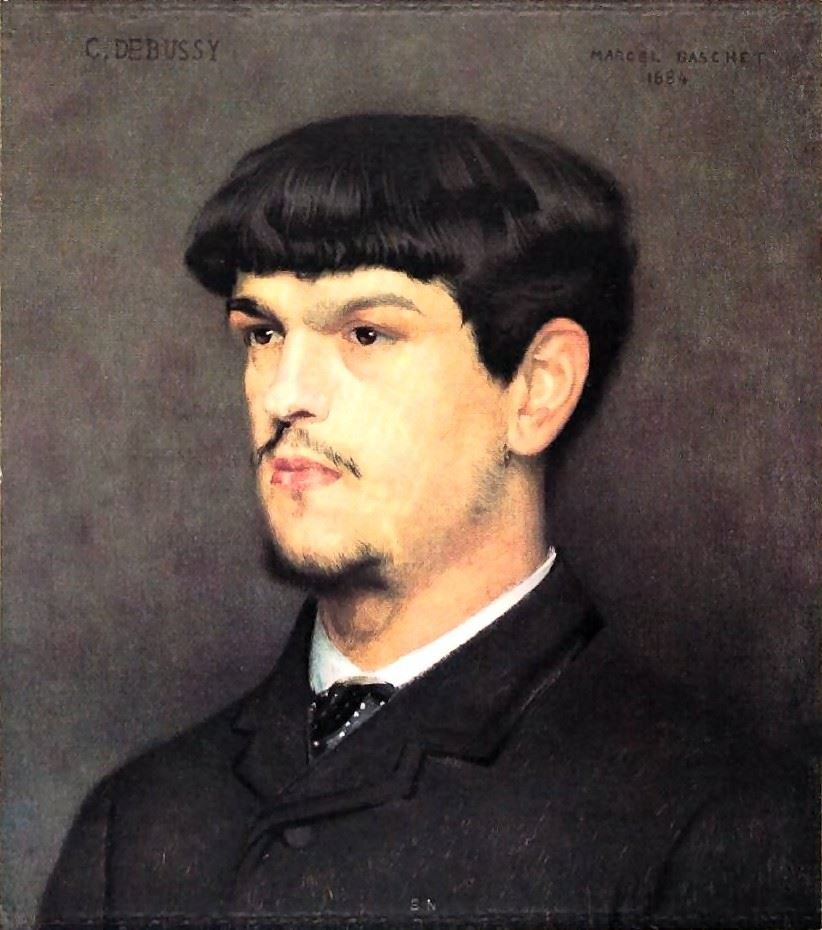

圖一 巴謝(Marcel Baschet) : 《德布西像》(1885年)。二十三歲的德布西,留著當時文青界流行的「拜占庭式」髮形,也算是世紀末的復古吧。

圖二 馬內(Édouard Manet) : 《馬拉梅像》(1876年)。馬內是印象派中的另類,很早就背離印象主義式的寫實,靠向象徵式的靈性。背景壁紙上的東方装飾,具現出當時剛興起的「日本風」。

圖三 勒維-狄梅爾(Lucien Lévy-Dhurmer) : 《牧神的午後》(約1906年)。點畫風格的此圖,與德布西的《牧神午後前奏曲》,同樣源自馬拉梅的詩作。

圖四 羅賽堤(Dante Gabriel Rossetti) : 《天國的少女》(1877-1879年)。死後被挑選到天堂,陪侍聖母的少女,思念著人世間的情人。

圖五 荷東(Odilon Redon) : 《聖賽巴斯提安》(1910年)。

圖六 克羅斯(Henri-Edmond Cross) : 《向晚的氣氛》(1893年)

圖七 莫內(Claude Monet) : 《藍色睡蓮》(1916-1926年)

圖八 雷諾瓦(Auguste Renoir) : 《音樂會》(約1919年)