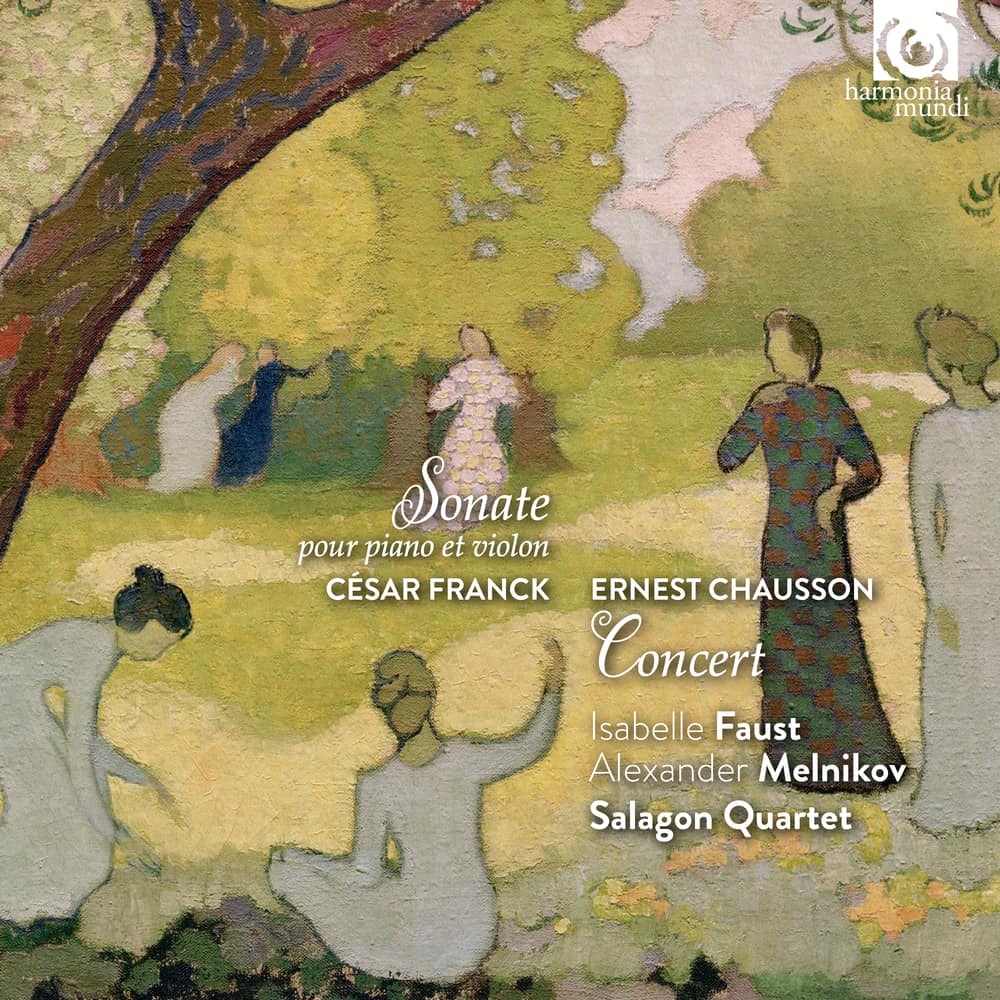

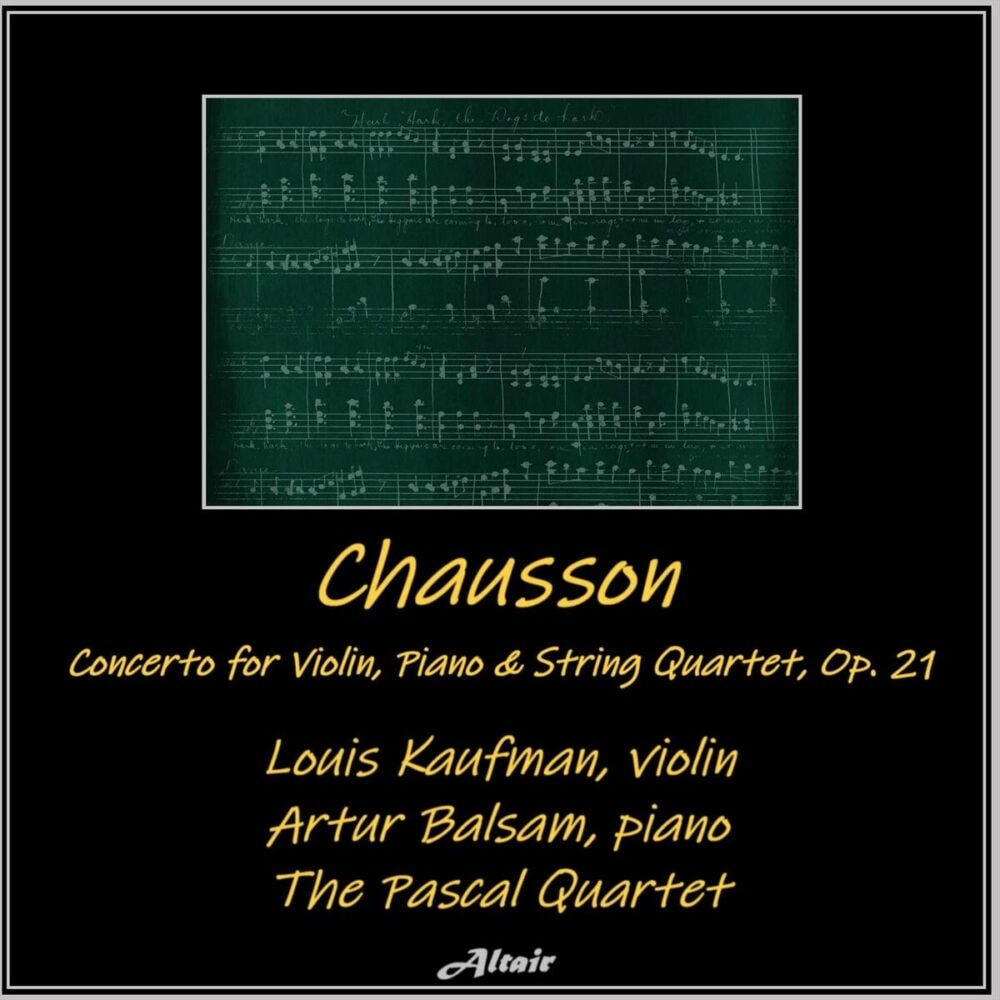

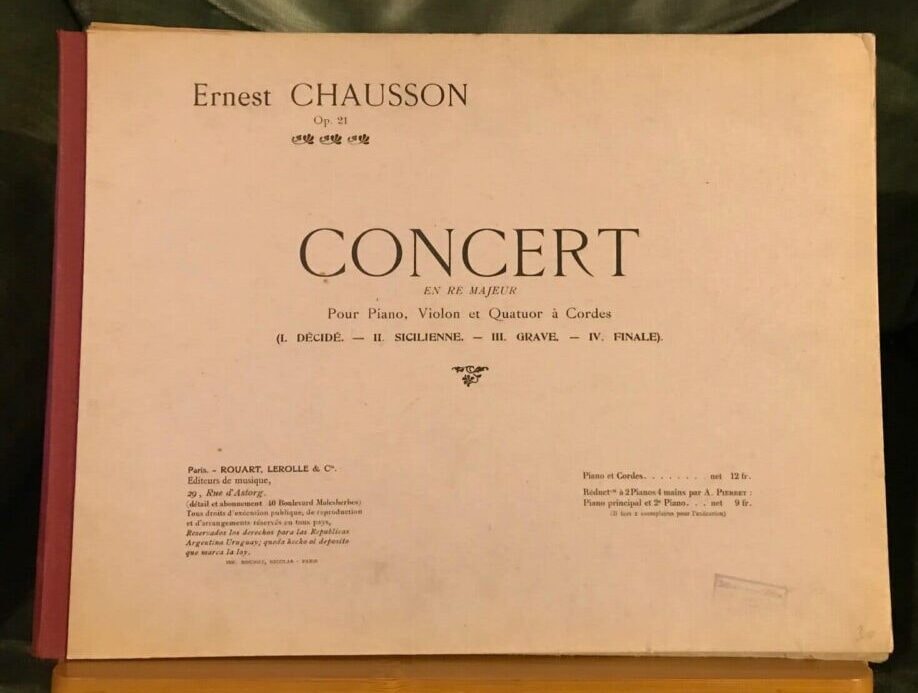

蕭頌:《D大調為鋼琴、小提琴,與弦樂四重奏的合奏曲》(作品 21)E. Chausson: Concert pour piano, violon et quatuor à cordes en ré majeur (op. 21)

蕭頌:《D大調為鋼琴、小提琴,與弦樂四重奏的合奏曲》曲目原文中Concert的譯名困惑

由於「克里蒙納四重奏團」將在2月6日演出以上這首室內樂,從過年之前,FB上有幾位樂友們,已開始談論此曲。讓我覺得好奇的是,大家談論歸談論,卻有些天馬行空;音樂會主辦單位將原標題中的一個關鍵字 concert ,譯成「協奏曲」,尤其造成討論者們的困惑。

我個人認為,將這首室內樂稱為「協奏曲」不能說是完全不對,卻不是很貼切。這個與法國室內樂史有關的微妙詞眼,如果不理會它的歷史典故,的確不太容易理解,也無從翻譯起。現在,我一開始就把該詞譯為「合奏曲」,並且將在下文裡頭,解釋其中的道理。

舒曼的提醒

然而在談論這首樂曲之前,姑且引用舒曼一段用來鼓勵年輕人的話語,強調音樂史的重要。因為想瞭解蕭頌這首獨特的樂曲,如果不從音樂史的角度切入,再怎麼談論它,都好像是隔靴搔癢,無從講淸楚說明白。以下這幾句話,取自舒曼為他的《青少年鋼琴曲集》(Album für die Jugend, op. 68)所寫的引言:

「⋯⋯ 勤研音樂史,再加上仔細聆聽不同時代的音樂傑作,將治癒你的虛榮與自大。」

引用這段話語,不是「訴諸權威」來教訓別人。事實上,我一直將它當座右銘,用來提醒自己別閉門造車,或者誇誇其談。接受舒曼對年輕人的教誨,自己就會變年輕,活到老學到老,不知老之將至矣!不好意思,剛過完年,對年齡比較敏感 – 過年後我剛邁入七十大關。以下我就遵循著舒曼大師的指示,嘗試藉著音樂史,將蕭頌這首室內樂曲的特質介紹淸楚。

普法戰爭後的法國音樂民間推力:「國家音樂協會」(Société nationale de musique)

想要領會這部國內相當陌生的室內樂傑作,首先該知道的是它的作者蕭頌(1855-1899),到底是何方神聖?這麼一位國內聽的不多的法國作曲家,如何在歷史上扮演著他獨特的角色?他如何乘在法國「世紀末」的音樂風潮上,在作曲手法、風格上,顯現出不同於比他稍前的聖桑斯(1835-1921),或不同於比他稍後的德布西(1862-1918)?

蕭頌活躍於法國樂壇的時代,是在一個重大的事件之後 – 普法戰爭(1870年)不只是歐洲政治史上的一個分水嶺,它還帶動了藝術朝新的方向發展。戰爭剛結束的1871年初,法國一些年輕的音樂家們組成了一個推展音樂創新的團體,叫做「國家音樂協會」 (Société nationale de musique, 以下簡稱為 SNM )。

此協會呼籲,法國音樂界要奮發圖強,不要在戰爭失利之後,連音樂也落後於日爾曼人;法國人不要只是沈迷於「音樂的百貨公司」,也就是歌劇院,而應該向德、奧音樂界看齊,鼓勵創作、聆聽日爾曼人的強項 – 管弦樂、室內樂、鋼琴曲、藝術歌曲等,才能夠擺脫法國十九世紀中葉音樂創作過度傳統、保守的傾向。SNM 名稱中的 Nationale 一詞,很容易令人誤解以為是國立的;正好相反,它是由一群熱血人士,自動自發,靠著義工與「抖內」(贊助),積極推出許多音樂活動的民間機構。

SNM 創立之初,喊出「振興高盧音樂」(Ars gallica)的口號,1872年起由聖桑斯擔任會長,協會強調的是回到法國舊時光榮的過去,向法國古代的音樂學習 – 巴洛克、文藝復興、甚至中世紀。如此而具有「民族主義」(nationalism)的取向。

然而如此的「自嗨」,對創新卻存在著許多侷限;例如,我們可以聽聽拉羅(Édouard Lalo)的《D大調小提琴與鋼琴奏鳴曲》(op. 12),那是為1873年 SNM主辦的音樂會而創作的。在那同時,日爾曼那邊,布拉姆斯與華格納已成為主要的作曲家。SNM 必須等到兩位 “F” – 佛瑞(1845-1924)與法朗克(1822-1890)開始在協會中活動之後,才將創新做的更充分,而如此的創新趨向,不得不受到日爾曼音樂的「催化」。例如,佛瑞為協會1877年演出而創作的《A大調第一号小提琴與鋼琴奏鳴曲》(op. 13)。比較一下佛瑞與拉羅的同類創作,就可以聽出明顯的不同。

將法國音樂推向現代化的法朗克幫(Bande de Franck)

與佛瑞平行,出生於比利時的法朗克,更是SNM將法國音樂推向「現代化」的主要人物。他的《F小調鋼琴與弦樂五重奏》,1880年於協會主辦的音樂會中被演出後,立刻被所有主張大膽、創新的人士奉為典範,啓發了往後一連串法國室內樂的傑作,包括法朗克本人的《A大調小提琴與鋼琴奏鳴曲》、《D大調弦樂四重奏》。聲名因此如日中天的法朗克,於1886年被推為SNM的會長,輔佐他推動會務的兩位秘書都是他的學生 – 蕭頌與丹第(Vincent d’Indy)。

彈鋼琴的是夏布里耶,站立右側第一位是丹第。

1890年法朗克逝世之後,丹第接任會長;一直到二十世紀初年,「法朗克派」的人士一直主導著協會開放、創新的方向;這些人被俗稱為「法朗克幫」(Bande de Franck),因為他們大部分是這位大師的學生,即使不是學生,也是理念類似的「同路人」,以下只列舉比較重要的幾位:除了蕭頌與丹第之外,另外還有狄帕克(Henri Duparc),波爾德 (Charles Bordes),羅克 (Guillaume Lekeu),馬尼亞爾 (Albéric Magnard)等。夏布里耶 (Emmanuel Chabrier)雖不是法朗克的正式學生,卻是大師的擁護者。法朗克的比利時同胞,小提琴家與作曲家(易沙意Eugène Ysaÿe),以及他的弦樂四重奏團,成為法朗克派室內樂作品的主要演出者。

法朗克派作曲家們,不論在創作室內樂、鋼琴曲、管弦樂、藝術歌曲或歌劇,不只不排斥日爾曼音樂,還充分領受「萊茵河彼岸」音樂的深度與前瞻性,「向巴赫學對位,向貝多芬學發展手法,向華格納學和聲」更成為他們奉行的圭臬;華格納「未來音樂」式的大膽、創新更是深受尊崇。因此,法朗克派的音樂中,不論是那一位成員的創作,豐富的對位層次,營造大起大落戲劇效果起伏的發展手法,用來增益表情、氣氛變化的「半音效果」(chromaticism)旋律與和聲,幾乎是無處不在。

然而高度受到「敵方」日爾曼的影響,對法國人的民族情結也造成了無形的壓力 – 如何在承受日爾曼音樂的前瞻性之際,能夠開拓出法蘭西的特質?這無疑是每一位法朗克派成員的共同目標。但是談何容易?這個目標與任務,必須等到兩世紀之交,德布西與拉威爾的時代,才充分被體現、完成。

蕭頌的《D大調為鋼琴、小提琴,與弦樂四重奏的合奏曲》傳承自法國的大鍵琴重奏室內樂

蕭頌的《D大調為鋼琴、小提琴,與弦樂四重奏的合奏曲》,最初是為易沙意與他的弦樂四重奏團「量身定做」的,1892年三月初先是首演於比利時,幾個星期後再回到巴黎,於SNM 主辦的音樂會中演出。此曲充分體現出,蕭頌在受到日爾曼音樂催化之際,適度的帶出「法國品味」,將德、奧音樂的厚重深沈、大起大落,藉由法式美學,打磨的比較細緻優雅、含蓄節制,而預示出稍後德布西、拉威爾將要走出來的道路 – 德布西是蕭頌的好友。

為了經營他的法式品味,蕭頌嘗試回到法國的古老的傳統,乞靈於十八世紀前半,也就是庫普蘭(1668-1733)與拉摩(1683-1764)活躍的時代,那是法國音樂史上的一個繁盛的時空。蕭頌不只向那個黃金時代,借用了當時被稱為 concert 的室內樂合奏,同時也著迷於那時候法國最具特色的大鍵琴音樂,只不過此曲中,大鍵琴被現代樂器鋼琴取代了。

這種情形,就像幾年後德布西的《為鋼琴》(Pour le piano, 1901年)組曲一般,樂曲是為鋼琴而寫的,卻暗示著這組鋼琴音樂將傳承著大鍵琴音樂的靈魂,德布西將藉著鋼琴,把大鍵琴的精神發揚光大。注意,蕭頌的樂曲標題,甚至把鋼琴擺在最前面,而且擺在小提琴之前。在這裡提醒一下:整個巴洛克時期,法國人將大鍵琴音發揮的最精彩;就像提琴音樂是義大利人的強項一般。

法國的 concert(合奏曲)與義大利的 concerto(協奏曲)

至於蕭頌此曲標題中,經常引發疑惑與爭議的 concert 一詞,到底指的是什麼呢?某些英語國家出版的書籍或錄音上,甚至乾脆把它寫成 concerto (協奏曲),而引發法國音樂學術界的否認;也就是說,在蕭頌與庫普蘭的母邦,人們認為concert 不等於concerto,這到底是怎麼一回事呢?簡而言之,義大利的協奏曲是樂團演奏的音樂,法國的重奏曲 (concert)是重奏的室內樂;兩者的呈現、表達方式都相當不同,所以不能混為一談。

巴洛克時期,義大利的室內樂主要是奏鳴曲 (sonata),那是弦樂器與持續低音的重奏音樂,最重要的「三重奏鳴曲」,由三個聲部交織著演奏。到了十七世紀末,奏鳴曲演變成協奏曲 (concerto),那是樂團的音樂,較多的演奏者共同演出,以便在較大的場地產生更充分的共鳴。最常見的協奏曲被稱為「大協奏曲」 (concerto grosso),由兩位以上的主奏者與小型樂團彼此合奏、競奏、互動。

巴洛克時期義大利的奏鳴曲被引進法國後,也被法國作曲家們應用,改稱為 sonate;那是以小提琴為主,大鍵琴「墊底」彈奏「持續低音」的音樂。法國在那同時卻還存在著一種義大利不一樣的室內樂,叫做 「合奏曲」(concert)那是由大鍵琴主導,另加上弦樂或管樂輔助的音樂。法國的concert 一詞看起來,字面上好像與義大利的 concerto 差別不大,其實是兩種不同類型的音樂:concerto 是義大利的樂團音樂,concert 則是同時期法國的室內樂。我們把concerto 譯成協奏曲,為了看出差別,concert 就不能再譯為協奏曲;那麼,我建議把 concert 稱為「合奏曲」,那是幾種樂器重奏的音樂。

十八世紀前半庫普蘭、拉摩的法式合奏曲

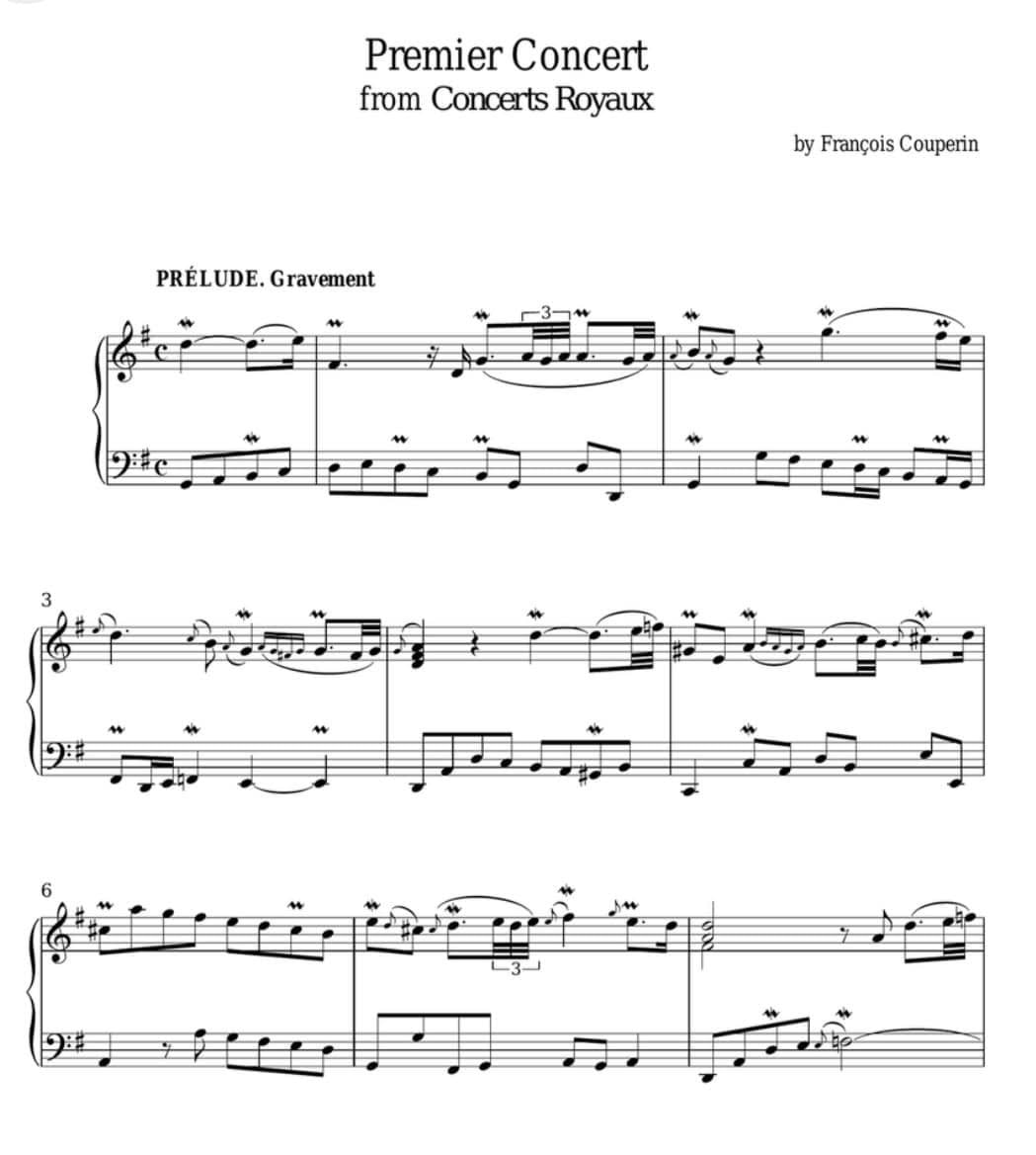

以十八世紀前半,法國最著名的兩位作曲家為例,庫普蘭與拉摩都曾留下這種「合奏曲」(concert)的傑作。

庫普蘭的《皇家合奏曲集》 (Les Concerts royaux),全部總共四套合奏曲,每套由前奏曲另加幾段不同舞曲組成。它們是庫普蘭自己彈奏大鍵琴,與其他幾位弦樂、管樂演奏者,在路易十四宮廷裡演奏的室內樂。1722年首版的《皇家合奏曲集》,它的記譜是大鍵琴譜的兩行樂譜,實際演奏時,以大鍵琴為中心,再隨興的加上任何一種高音樂器(小提琴、長笛、雙簧管都可以),用來演奏高音聲部;大鍵琴的低音聲部,則由古大提琴或大提琴一起演奏。

它的樂譜就只有兩行大鍵琴譜。

拉摩的《大鍵琴合奏曲集》 (Pièces de clavecin en concerts),包含了五套合奏曲(concerts),每套都由數個舞曲樂章組成,由大鍵琴主奏,隨興加上去的弦樂器或管樂器,只是用來重複大鍵琴的右手或左手彈奏的聲部。

十九世紀末蕭頌的法式合奏曲,兼具有大協奏曲的特質

蕭頌的 “ Concert en pour piano, violon et quatuor à cordes en ré majeur ”,標題中的 concert 一詞,顯然是源自上述的十八世紀前半的法式合奏曲,所以可以將此曲譯為《D大調為鋼琴、小提琴,與弦樂四重奏的合奏曲》。經由剛剛的解釋,大家現在應該更加了解,為何此曲中,鋼琴被放在最前頭,就像巴洛克時期的法式合奏曲是以大鍵琴為主奏一般。

我雖然強調此曲的法國巴洛克室內樂 concert淵源,然而無可否認的,它同樣具有義大利巴洛克協奏曲 (concerto)的些許特徵 – 此曲將鋼琴與小提琴當做主奏樂器,而與弦樂四重奏進行協奏、競奏的互動,而具有類似大協奏曲 (concerto grosso)的效果。不同之處卻在於,大協奏曲中,兩位以上的主奏者是與小型樂團互動,蕭頌的此曲,兩位主奏者是與弦樂四重奏相對應。

本篇摘要

寫了那麼多,如果不把它整理成綱要,恐怕大家讀到後面時會忘了前面: 十九世紀末,法國音樂界為了擺脫世紀中葉音樂創作的極度保守,於普法戰爭後創立了「國家音樂協會」(SNM),鼓勵作曲家們追求創新。在「法朗克派」主導下的SNM,充分向同時期的日爾曼音樂學習,尤其深受華格納前瞻性音樂的影響。在日爾曼音樂的催化之下,法國世紀末的音樂得以迎頭趕上;在那同時,音樂家們也用心經營著法蘭西固有的藝術精神,以免成為德、奧音樂被動的模仿。蕭頌是法朗克的學生、也是SNM的秘書,他的的所有的音樂創作,充分體現出上述日爾曼與法國美學的兼容並蓄。在創作這首《D大調為鋼琴、小提琴,與弦樂四重奏的合奏曲》時,蕭頌乞靈於十八世紀初法國特有的室內樂類型「合奏曲」 (concert),那是一種以大鍵琴為主的重奏室內樂曲………

附:蕭頌《D大調為鋼琴、小提琴,與弦樂四重奏的合奏曲》不同出版品原文混亂呈現的標題案例