聖桑斯《C小調第三號交響曲「管風琴」》

前言

(為巴黎管弦樂團在高雄衞武營的演出而寫)

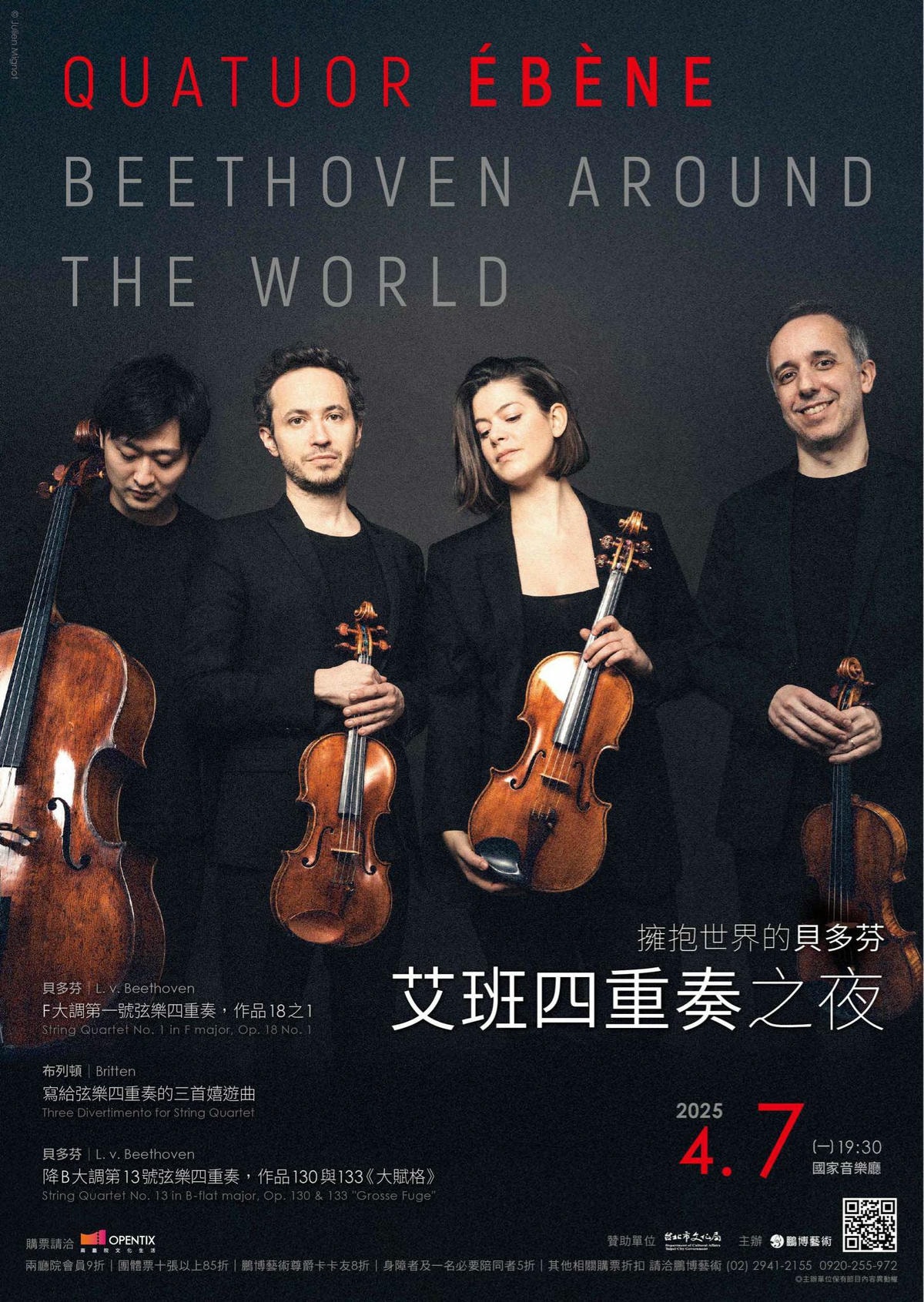

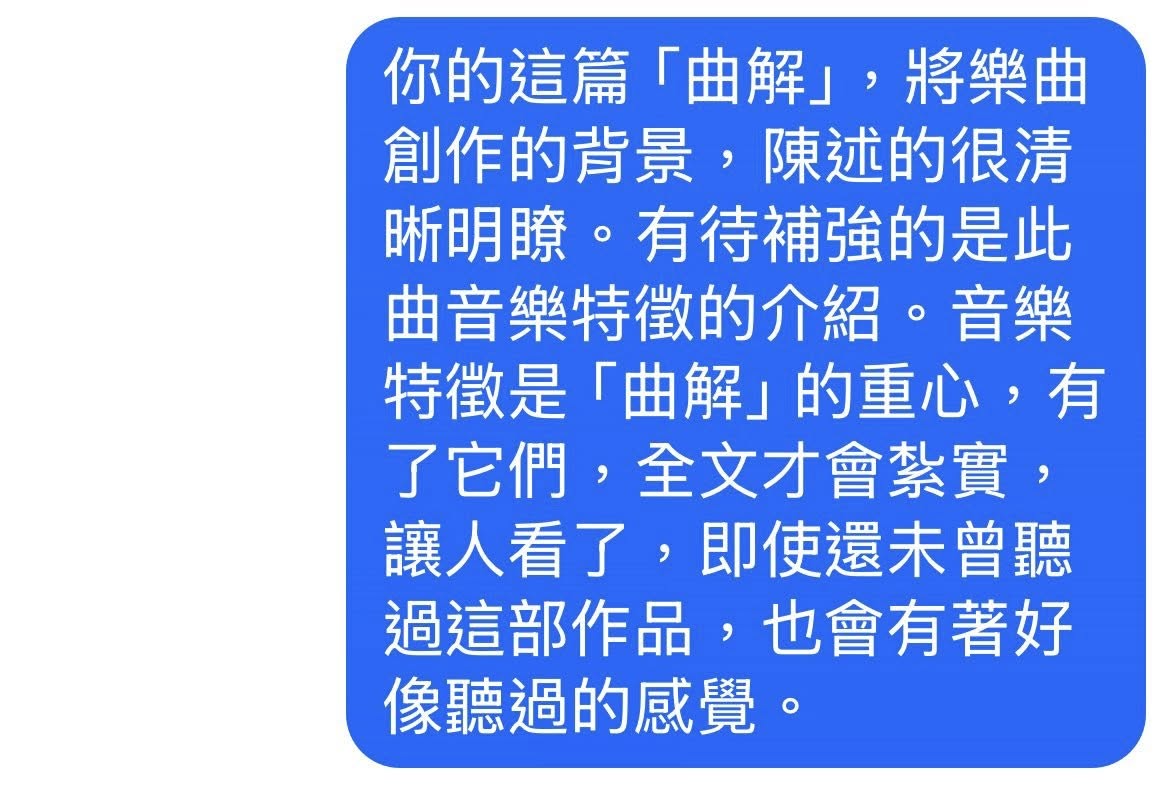

有一位FB上的朋友跟我聯絡,說他嘗試撰寫樂曲解說,想麻煩我幫他看一下。我鼓勵他趕快寫。他果然寫了一篇傳給我,我就簡要的給了一點建議(請看剪貼的照片)。

以我自己寫的這篇聖桑斯「管風琴交響曲」為例,如果我們先了解了此曲的時代、社會、宗教背景,將會有助於理解它的音樂性質,然後再去弄清楚它的音樂內涵,聆聽時就可以「無障礙」、了然於心了。

聖桑斯不只是十九世紀後半法國音樂界的「大老」,他是佛瑞的老師、拉威爾的「師公」(老師的老師),同時也是法國管風琴界幾個門派的宗師之一。這首「管風琴交響曲」雖不是宗教音樂,然而由於重用了管風琴,使得音樂蘊涵著些許宗教的色彩。

聖桑斯於1858年至1877年之間,在巴黎的「瑪德蓮娜教堂」(Église de la Madeleine)司琴,那是當時官方的的首要教堂。落成於1842年瑪德蓮娜教堂的官方色彩、它的「新古典」風格,都與聖桑斯的曲風融合無間。教堂仿古希臘神殿的建築,正門上方「三角楣」的雕像,體現出「最後審判」的情景;三角楣正中間,「威嚴基督」(Christe en majesté)主導審判,與「管風琴交響曲」全曲經營的,對最後審判的期待,可說是不謀而合。

聖桑斯:C小調第三號交響曲「管風琴」,作品 78

法國作曲家 Camille Saint-Saëns,在國內長久以來一向被譯為聖桑或聖賞,但最後一個 s 是要發音的。譯名少了最後一個音節,就像音樂句子少了終止式般,聽起來怪怪的;所以建議改譯成聖桑斯,全名則是卡密伊·聖桑斯。

如果我們把聖桑斯(1835-1921)與德國的布拉姆斯(1833-1897)放在一起,將可找到許多平行之處:兩人都活躍於十九世紀後半;兩者都在音樂風潮越來越傾向於創新的時空裡,各自成為法國與德國「傳統派」的主要人物。不同之處只在於,曾是「音樂神童」的聖桑斯出道的比較早,也比較長壽,直到德布西1918年過世三年之後辭世;那時候,史特拉溫斯基的《春之祭》早已在1913年首演過了。

聖桑斯在白遼士、李斯特、蕭邦都逐漸成為過去的十九世紀中葉,以傾向於傳統的音樂語法、紮實的作曲技巧,譜出節制、優雅、細緻,相當「法式品味」的音樂,被俗稱爲「溫和的浪漫」或「節制的浪漫」,而與先前白遼士等「激情的浪漫」大異其趣。無論如何,在十九世紀中葉音樂風氣相當保守的法國音樂界,大家都熱衷於歌劇,而疏忽了器樂曲之際,聖桑斯卻創作了質量俱豐的管弦樂曲、室內樂、鋼琴曲。

聖桑斯總數五首的交響曲,兩首在他生前未曾出版,著名的《C小調第三號》因而按照出版順序被排在第三順位,其實它是五首之中最後完成的。第三號交響曲受倫敦愛樂協會的委託,創作於1885年至1886年之間,曲成之後由作曲者親自指揮下首演於該協會,同一年五月在巴黎的演出也獲得盛大成功,樂曲題獻給不久之後在七月辭世的李斯特。此後它將成為罕見的、法國作曲家創作的著名交響曲。

第三號交響曲的不同凡響,首先展現在它獨特的、看起來相當壯觀的樂團編組上:以木管「三管編制」的樂團基礎上,另加上鋼琴與管風琴。自小被視為「法國莫札特」的鋼琴神童聖桑斯,將他最嫺熟的樂器用在此曲的第三、第四樂章中,用來渲染天堂般的閃爍效果。

大半生在巴黎幾個重要教堂擔任管風琴師的聖桑斯,可說是法國管風琴界的大宗師之一,他讓管風琴在此曲的第二、第四樂章中充分發揮,時而以細柔、多彩的管組,奏出有如彩繪玻璃般的神秘色彩效果;時而以強勁、充分鳴響的管組,或者「全奏組合」(plein-jeu),彈出壯濶雄渾的音響,藉以宣示講究排場、兼具莊嚴與壯麗的天主教藝術美學。

法國製琴家族卡瓦伊耶-柯爾(Cavaillé-Coll )研創出的相當「交響化」的管風琴,在十九世紀中葉以後大行其道,聖桑斯成了這種「現代化管風琴」的主要推展者之一;他將這種新式「浪漫管風琴」的格調寫進交響曲中,讓管風琴交響化的效果,與樂團充分交融,相得益彰,因而為此曲贏得了「管風琴交響曲」之名。

儘管在相同時期,有些法國管風琴家也都曾為管風琴與樂團創作,但他們的作品經常是管風琴協奏曲式的,例如維多爾(Charles-Marie Widor)的「十首管風琴交響曲」,其實比較是管風琴協奏曲。聖桑斯的第三號交響曲裡,則是讓管風琴充分融入管弦樂之中。

此曲的另一特色是在樂章組合、形式經營上的講究。在首演的節目册上,聖桑斯本人仔細解釋著他在這方面用心安排。首先,此曲雖具有傳統交響四個樂章,作曲者卻讓前兩個樂章不間斷的連在一起,後兩個樂章也一樣的接在一起,如此而形成兩大部分。

「快板的第一樂章,停止在發展部上,如此而成為第二樂章慢板的前導。第三樂章詼諧曲與第四樂章終曲的關係也一樣」,以上是聖桑斯自己的說法。而且,此曲探用了所謂「循環形式」(forme cyclique)的手法,讓一個主要的主題,在全曲四個樂章中一再的變形出現,如此而做出四個樂章彼此呼應,變化中富於統一感的效果。

聖桑斯將中世紀聖歌《末日經》(Dies irae,或譯為《神怒之日》)開頭樂句,加以加寫成此曲的主要主題,一方面藉它來渲染宗教情操,另方面則是對李斯特的禮讚,因為李斯特先前已經引用過《末日經》的旋律,譜成他那著名的《死之舞》(Totentanz,為鋼琴與管弦樂,1865年)。如果與李斯特大起大落、陰沈可怕的《死之舞》相較,聖桑斯的第三號交響曲卻免除了那種悲劇性,而朝著不同的方向去發揮 – 《末日經》的宗教象徵意義,被聖桑斯帶往樂觀的方向;人類嚮往著末日的來臨,靈魂才得以超脫、昇華到塵世之外的理想境界。

第一部分

第一樂章:慢板 – 節制的快板,C小調,6/8拍子。

沈思的慢板導奏中,弦樂往下沈,木管往上昇的旋律片斷,彼此小聲、含蓄的對立著,而顯得有些猶豫、感傷。進入快速的奏鳴曲式第一主題,那是弦樂以輕巧頓奏、連串快速音符,呈現出的末日經旋律變形;在此颯颯作響的「主要主題」之上,剛剛導奏中木管上昇的動機再度浮現出來,逐漸擴充成整個有些起伏的第一主題區;在其間,英國管與低音管帶出一段悠遠的「重唱」。小提琴合奏為主,法國號與低音管為輔的抒情旋律,落在降D大調上,那昰第二主題,宛如想掙脫第一主題區的猶豫、感傷。弦樂以八分音符頓音奏出主要主題的變形,將音樂從第二主題區導入發展部。由於第一樂章中將不會有再現部,發展部因而被擴充、發揮的相當充分,被帶出很大的格局,在觸及飽和點後,才逐漸緩和下來,最後在遙遠的法國號長音,以及低音弦樂小聲的撥奏之下,悄悄的、不中斷的進入第二樂章…

第二樂章:稍緩和的慢板,降D大調,4/4拍子。

在管風琴長音和弦、不時拉開些單純對位的烘托之下,弦樂輕唱出緩緩往上飄,飄到高點又往下降的純淨旋律,彷彿是對至高境界的憧憬。此旋律得到擴充、延伸,變化,藉著不同樂器的組合,再三的被展開來,終於觸及了迷醉的境界。這個令人忘記時間存在的歷程中,管風琴和聲的微妙色調變化,與弦樂、木管細緻的音彩處理,交融成有如大教堂彩繪玻璃般的神秘光影。然而這樣的陶醉,卻被低音弦樂頓奏的末日經主題復現給打斷了。末日經主題與上述憧憬永恆的主題被叠置在一起,延伸出一段令人惆悵不安的段落;管樂一再奏出的下降旋律帶到結尾,彷彿讓美好的憧憬又跌回塵世的深淵,直到最後一句,管風琴才變成明亮的和聲,弦樂也成為迎向上方的琵音,重新燃起微弱的希望。這「微弱的希望」其實是為下兩個樂章預留伏筆…

第二部分

第三樂章:節制的快板 – 急板,C小調,6/8拍子。

此樂章有如孟德爾頌《仲夏夜之夢》裡頭「詼諧曲」段落的輕靈、飄忽,也像聖桑斯自己先前完成《骷髏之舞》(1874年)的詭異、激奮。在詼諧曲的主段裡,末日經的旋律被改寫成弱起的、跳躍的主題,先是被弦樂奏出;隨著其他樂器的陸續加入,它被擴充的越來越亢奮,宛如預示著末日的最後審判終會降臨。音樂被帶入C大調、急板的中段(Trio),在鋼琴輕靈上昇快速音群的烘托下,木管帶出三連音、飄忽的重奏。中段的後半,弦樂帶著感傷的唱出末日經旋律的另一個變形。主段重現,音樂重新被炒熱之後,又回到輕靈中段的改寫,以結束這個樂章。然後中段重現之際,弦樂在低音域帶出一條緩緩移動著的「莊嚴的主題」,它將在下樂章被充分發揮…。音樂緩和下來,不間斷的導入末樂章。

第四樂章:莊嚴的,C大調,6/4拍子。

管風琴奏出一個充分共鳴的寛濶和弦之後,上個樂章結尾已預示出的「莊嚴主題」,在低音域四平八穩的被樂團呈現出來;這個主題與莫札特《第四十一號交響曲「朱彼特」》,末樂章的主題相當類似。莊嚴主題被擴展開來,彷彿體現出救世主坐在寶座上,俯視著整個世界,主持最後審判的威嚴意像。另一個主題被細分成九個聲部的弦樂合奏出來,在鋼琴四手聯彈分解和弦的襯托之下,顯得非常純淨、柔和、超凡;此主題其實又是末日經旋律的另一變形;這個段落令人聯想到《動物狂歡節》中「水族箱」似的療癒效果。末日經主題接著被管風琴的獨奏,並且在樂團的擴大之下,做出震撼的效果。上述的兩個主題被當做主要的材料,譜成了一段規模龐大、澎湃洶湧的「雙主題賦格」(double fugue) – 如此獨特的處理,也令人聯想到莫札特「朱彼特交響曲」的末樂章。在此相當於奏鳴曲式發展部的賦格段落之後,音樂被導入自由的再現部,兩個主要主題被自由的發揮成歡騰的結尾,宛如頌揚著救世主的凱旋一般。